| ← Июнь 2015 → | ||||||

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

21

|

|

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

27

|

28

|

|

29

|

30

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.rusbatya.ru

Открыта:

19-11-2007

Адрес

автора: home.child.batya-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Что такое война?

|

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

Что такое война? 2015-05-06 01:47 Игорь Лунев Люди увлечённо обсуждают события прошлого, судьбы народов и государств. Это называется интересом к истории. Не менее увлечённо люди обсуждают и то, что происходит со странами и народами теперь. Это называется интересом к политике. И всё это так похоже на детские игры в войнушку. И так же, как в детской игре, в разговорах взрослых часто теряется главное — понимание того, что такое война. Не какая-то конкретная война, а война как таковая. Несколько священников из Санкт-Петербурга, города, в истории которого память о войне, 70-летие победы в которой наша страна отмечает в этом году, занимает особое место, высказались о самой сути любой войны.

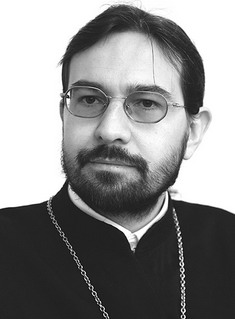

Май 1945 года. Подбитый советский танк Т-34-85 и сидящие на нем дети. Протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице:

Протоиерей Вячеслав Харинов Церковь должна очень глубоко осмысливать проблематику войны, воинской службы. Этика отношений с врагом до войны, во время войны и после войны – тоже дело Церкви. Война – это самая жестокая форма греховной непримиримости человека к человеку, так она всегда была понимаема Церковью. Чтобы бороться с грехом, надо его знать. На войне у человека остаётся минимальный этический запас. И не изучать человека в этой обстановке – значит, не знать наш предел, не знать себя в экстремальных условиях.

Подвиги, о которых мы говорим, совершались не тогда, когда у человека есть поддержка в виде связей с родными и близкими, бытового комфорта, культуры, чего-то вдохновляющего, инспирирующего. На войне всё это отдаляется от человека, и он оказывается в ситуации, когда повседневностью становятся голод, холод, болезни, раны, неопределённость, смерть. Всё это может разложить человека, и многих разлагало. Люди впадали в состояние животное, руководствуясь лишь рефлексами и инстинктами, или даже демоническое, озлобляясь на всех и вся. И вдруг, среди всего кошмара войны, у некоторых проявляются такие качества, которые говорят о богоподобии человека. Это же поразительно!

Чрезвычайно интересно и важно, как в таких условиях проявляются духовная традиция человека, его отношение к стране, к народу, к государству. Нужно, чтобы война не стала средством идеологического давления на людей, как в Советском Союзе, где при помощи такого давления общество приводилось в состояние неприятия какого-то другого мира.

Иерей Константин Щербак, клирик храма Св. Димитрия Ростовского подворья Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря:

Иерей Константин Щербак Как мы понимаем, война — то, что свойственно этому миру. Даже если нет конкретных военных действий, она всё равно в какой-то форме присутствует в жизни каждого человека — какие-то противоречия подталкивают нас к конфликтам. Часто можно услышать разговоры: «Вот эта война — правильная, а эта — неправильная…» Но всякая война есть грех. И любое убийство — грех по церковным канонам. Поэтому не может быть правильной войны, война — всегда искажение правды Божьей.

И хочется обратить внимание на судьбы людей, которые оказались в военных обстоятельствах, которые не щадили себя, умирали, защищая других, или, во всяком случае, преодолевали многое. Мы лично помним многих из тех, кто побывал на войне. Есть те, кому это помогло обратиться к Богу. Например, в Псково-Печёрском монастыре было много монахов — бывших фронтовиков. То есть лучшие качества человека открылись в нечеловеческих условиях.

Важны личные переживания людей в условиях войны. Эти переживания вызывают молчаливое уважение и желание помолиться за людей, попавших в такие условия, без различения — кто прав, кто не прав. Человек страдал. И с любой из воюющих сторон оказываются люди, проявляющие себя по-христиански — и по отношению к своим, и по отношению к врагам. Важно вот это внутреннее состояние человека. Церковь не призвана давать оценки политическим реалиям, Церковь призвана говорить о связи каждой человеческой личности с Богом. Долг христианский — в первую очередь помолиться за людей, как погибших на войне, так и переживших её.

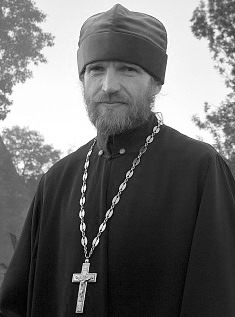

Протоиерей Антоний Витвицкий, настоятель храма Св. Мчч. Адриана и Наталии в Старопаново:

Протоиерей Антоний Витвицкий Конечно, война — это проявление нашей духовной ветхой природы. На бытовом уровне большинство людей хотели бы жить спокойно-тихо-мирно, чтоб их никто не трогал и чтоб они никого не трогали. Всегда люди хотели мира, и в истории любой страны вы найдёте войны. Это одно из проявлений падшей человеческой природы. Христианское понимание такое: мы все больны, больна наша духовная природа. С этой болезнью мы уже приходим в мир.

Это проявляется и в каких-то частных моментах — каждый из нас, если честно посмотрит сам на себя, увидит, что он разобщён сам с собой, что разные силы тянут его в разные стороны, что даже к его хорошим, добрым стремлениям то и дело прилепляется что-то совсем другое. Кроме того, мы часто впадаем в состояние, когда не хотим что-то делать, понимаем, что это плохо, вредно, разрушительно, но делаем. Такое проявление нашей испорченности. То же самое происходит и в истории — войны, жестокость, людьми устроенные бедствия.

Вот сейчас у нас на приходе живут две семьи беженцев с Украины. Там тоже идёт война, причём, не очень понятно, с кем и за что. А страдают простые люди. Вот послушать их и задуматься: что такое война — пафос побед или трагедии поломанных жизней?

Иерей Константин Костромин, клирик храма cщмч. Исидора Юрьевского:

Иерей Константин Костромин Война это социальный, экономический или политический конфликт, протекающий в острой форме, когда неизбежна прямая или косвенная гибель людей. Человеческие деяния, целью или результатом которых является смерть людей, а причиной — зашкаливающий грех вообще и гордыня в частности, не имеют оправдания в христианской этике. Поэтому христианин — по определению пацифист.

В то же время на войне нередки случаи героизма, когда кто-то один отдаёт свою жизнь, чтобы её не потеряли другие. Такие подвиги аналогичны подвигу Христа. И Христос сказал, что можно спасти свою душу, отдав свою жизнь за избавление многих. Абсолютный грех порождает противодействие ему в подвиге. Нужно думать, что пока человечество живёт в этом мире, оно не прекратит ни грешить, ни воевать. Но также оно не перестанет совершать и подвиги, и ради подвига стоит жить.

Иерей Игорь Иванов, клирик храма Преображения Господня в Лесном:

Иерей Игорь Иванов Бог есть любовь и мир. Бог есть жизнь и податель жизни. Любить Бога в ответ, хранить мир и преумножать жизнь – естественно для сотворённых Им разумных и одухотворённых живых существ – для ангелов и людей. Почему так произошло, что некоторые свободные существа в этом не смогли найти себя? Об этом говорит Книга Бытия и Священное Предание Церкви. Так или иначе, но со времен вызова сатаны и отповеди ему архангела Михаила началось духовное противостояние. Прежде всего, эта война стала для падших ангелов духовным самоубиванием. Искаженный вектор их не-бытия с Богом и невозможность полностью аннигилироваться стали для них бесконечной мукой и бессмысленным стремлением к уничтожению всего живого. Вечное духовное умирание в вечном духовном противостоянии. Вечное стремление к уничтожению человека как Божьего чада. Человек – существо духовно-телесное. Можно убить тело, но дух, если он с Богом, будет жить Богом. Можно убить дух, сделать его «копией» состояния падших духов, тогда тело станет носителем разрушения, уничтожения и смерти, пока само не будет уничтожено. И даже по воскресении из мертвых душа, которая сроднилась с бесами, сделает вновь обретенное тело вместилищем муки и скрежета зубов. Но Церковь молит Бога о всех, в ком есть хоть немного света, чтобы этот свет стал основанием для восстановления родства со Светом Истины.

Агрессивная, захватническая война, война на уничтожение всегда имеет своим корнем духовную болезнь – страсть властолюбия, страсть жадности, страсть ненависти к Богу и к человеку и тому подобное. Война же оборонительная – это подвиг ради сохранения мира, человека, как Божьего творения, а также Церкви, общества, государства, когда они вынуждены защищаться.

Есть короткое правило святителя Филарета Московского: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». День Победы: «Папа, а что мы празднуем?» 2015-05-08 14:50 Редакция 70 лет прошло с 9 мая 1945 года. За эти годы изменилась страна, изменилось и отношение… Мы, авторы журнала «Батя», в канун Дня Победы задумались о смысле этого праздника – для страны, для семьи, для самих себя. У нас разные взгляды, представления и привычки, мы обращаем внимание на разные аспекты, но есть у нас и общее – это переданная нам старшими поколениями память о той войне и наши собственные дети, которые задают или будут задавать вопросы. Мы попытались разобраться, что и как мы хотим или должны донести до своих детей в этот день?

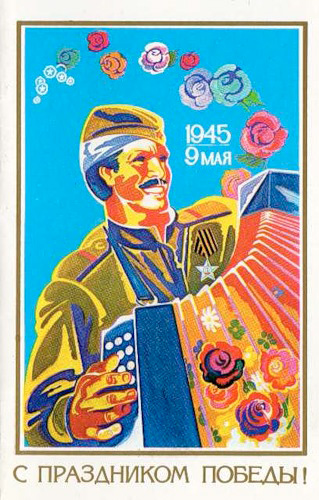

Когда играет гармонь… Открытка «9 Мая 1945. Девятое мая – это один из самых значительных праздников в нашей семье: мы чтим память наших отцов и дедов, которых опалила война. По-настоящему светел и радостен День Победы для нас с мужем: детьми мы ходили на демонстрацию со своими родителями, несли в руках воздушные шары, размахивали маленькими флажками. Подражая взрослым, громко кричали «Ура!». Какое прекрасное было время!

Теперь мы рассказываем о войне своим детям, вспоминаем о родных, которых она коснулась… Вместе смотрим фотоальбомы.

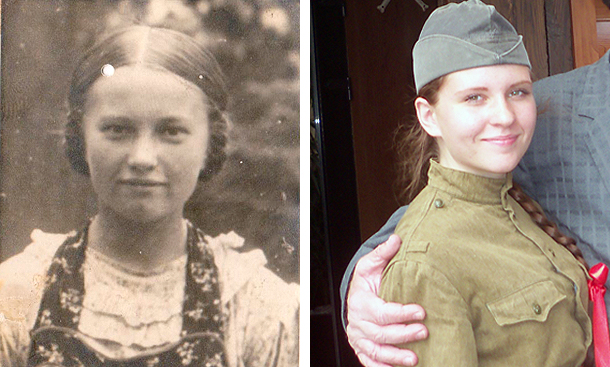

…Среди семейных реликвий фотографии военных лет – юная бабушка в Германии. Ей было всего семнадцать, когда ее угнали на каторжные работы. Теперь моей старшей дочери почти столько же.

Слева: бабушка Мария после освобождения из лагеря. Справа: ее правнучка Кристина участвует в концерте, посвященном Дню Победы Вторая реликвия – юбилейная медаль деда «За Победу!». Мамин отец воевал, был в плену. Бабушка ждала его несколько лет, ждала даже после того, как пришла повестка о том, что он пропал без вести. Дедушка вернулся только в 46-м году, не пожелав остаться на чужбине.

Мамина родина – село Русская Буйловка на донском берегу. С одной стороны реки зеленый лес, с другой — меловые горы. Даже спустя столько лет, в лесу видны обмельчавшие следы от окопов. А во времена моего детства местные мальчишки находили в лесу солдатские каски, оружие, патроны, осколки снарядов. На склонах меловых гор остались впадины – там были немецкие доты и блиндажи…

Каждый год 9 мая во дворе своего дома в котелке мы варим «полевую кашу». У соседа

Острота ощущений пройдет, но чувство причастности останется Открытка «Отечественная война. 1941-1945. Слава героям фронта и тыла!» В моей семье День Победы чтился и праздновался и в прямом смысле был праздником «со слезами на глазах». И дед, и бабушка потеряли в войне по два родных брата, а бабушка еще и отца. Поэтому, когда мы собирались в этот день, всегда вспоминали ушедших и не вернувшихся. Думаю, что память о войне действительно объединяет людей, в первую очередь, как следствие колоссальной травмы, нанесенной всему народу.

Все это еще живо и болезненно. Даже у людей моего поколения, родившихся спустя 30-35 лет после 45-го года, наворачиваются слезы от военных песен, фильмов, фотографий. Скорее всего, у детей, когда они вырастут, такой остроты ощущений уже не будет, и это нормально. Но все-таки важно, чтобы они сохранили свою личную причастность к семейной и народной памяти о Войне, думаю, что это чувство причастности и дает внутреннее основание называть свою страну Отечеством.

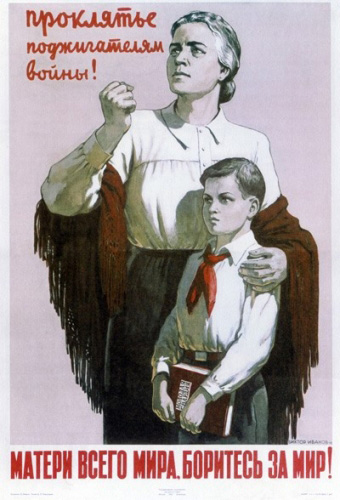

Играют мальчики в войну… Плакат «Проклятье поджигателям войны! Женщины всего мира, боритесь за мир!» Иванов В.С., 1950 Маленькие дети играют в войнушку: трах-та-тах, я тебя убил! – и всем весело. И правильно: ведь это всего лишь игра – никто не желает смерти своему другу-приятелю. Парад военной техники тоже действует на детей завораживающе: такие большие, сверкающие машины, с пушками и пулеметами! Всё это понятно. Но вот от взрослых людей, казалось бы, можно было ожидать более серьёзного и ответственного отношения к жизни. Не странно ли, что чуть ли не главной нашей гордостью на сегодняшний день является новый танк! Только вдуматься: мы радуемся, что сделали большую железную штуку, которая с удобством будет убивать людей. Я мечтаю, когда по телевидению и в интернете ликующие голоса будут возвещать: в России изобретено лекарство от рака! в России больше нет детских домов – все сироты живут в приемных семьях! российские космонавты ступили на поверхность Марса! российские математики решили бинарную проблему Гольдбаха!

Возможно, я чего-то не понимаю. Я штатский человек в третьем поколении: мой дед по отцу в детстве потерял слух, на фронте не был; другой дед (много моложе), хоть и служил в конце войны на Дальнем Востоке, в военных действиях участия не принимал; мой отец, я и младший брат в армии не служили. Так что, повторяю, возможно, я чего-то не понимаю…

Но как отец и как священник я хотел бы своих детей уберечь от легкомысленного отношения к войне, донести до них мысль, что христианин, в принципе, может участвовать в военных действиях – но это мера вынужденная, это следствие нашей греховности, нашей слабости, нашего несовершенства.

9 мая – день напоминания о той страшной цене, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом. В нашей семье многие умерли в те четыре года, а старший брат моего деда младший сержант Калашников погиб на Белорусском фронте в феврале 44-го. У нас хранятся его письма с фронта…

Помнить все это – кровь, горе, ужас – необходимо как раз для того, чтобы не относиться к войне как к игре.

Рассказать, показать, а выводы пусть делают сами

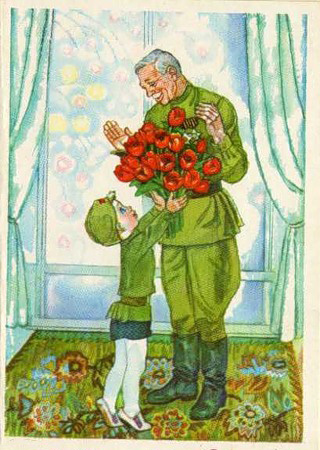

Советская открытка «С праздником Победы!» Моё детство и подростковый возраст пришлись на время, когда отношение к Великой Отечественной войне было неоднозначным, «дискуссионным». С экрана телевизора или из колонки центральной газеты запросто можно было узнать, что лучше бы никакой победы не было: «пили бы сейчас баварское». И неизвестно, как бы сложились мои отношения с историей собственной страны, если бы не мои родители. Нет, они никогда не давили на меня при выборе мнения, и сейчас я по большинству вопросов с ними расхожусь. Просто в свое время они смогли донести до меня, что та война и та победа — это события не «исторические», а личные, которые через моих предков и родственников касаются и меня тоже.

Моей дочке пока только четыре года, и любые вопросы, выходящие за пределы ее повседневного опыта (садик-мультик-папа-мама) ее мало интересуют. Однако есть ряд тем, которые я обязательно планирую с ней обсудить, когда она станет старше — в том числе и войну. В отличие от моего детства, сейчас День Победы – один из главных государственных праздников, который проводится с большим шумом и помпой. Поэтому обсуждение, наверняка, начнется 9 мая какого-нибудь не очень далекого года.

«Папа, а что мы празднуем? Кого поздравлять? Где подарки?» — я думаю, примерно таким будет список вопросов. И тогда придется как-то объяснять, что бывают праздники без подарков, конфетти, хлопушек и прочего карнавального веселья. А чтобы это объяснить, придется рассказать ей историю, точнее, истории, начиная от семейных – про её прабабушек и прадедушек – и постепенно переходя к истории всех народов, которые сегодня празднуют этот странный праздник.

Я точно знаю, чего я не буду делать: давать оценок. У меня есть четкие политические и прочие убеждения, и их интегральной частью является то, что каждый человек сам должен делать выводы из предоставленных фактов. Поэтому я просто расскажу, что её предки и предки других людей этой страны победили в самой кровопролитной, самой масштабной и ужасной войне в истории человечества. Покажу на карте, докуда дошел враг, а потом насколько далеко откатился обратно. Расскажу, какой ценой далась эта победа, сколько мужества и боли нужно было, чтобы победить. Что именно поэтому и я, её папа, и она сама живы и можем говорить об этом. И именно поэтому у нас сегодня праздник.

А там уже пусть сама делает выводы.

День Победы, как он стал от нас далек… Открытка «1945. С праздником Победы!» Этот праздник уже никогда не будет тем Днем Победы, каким был в моем детстве. Оно и понятно… Время идет. Многое забывается. Тех, кто сделал эту дату праздничной, остается все меньше и меньше, а оставшимся все тяжелее и тяжелее выходить из дома…

Правильно подмечают, что и Отечественную войну 1812 года когда-то помнили лучше, а сейчас ее герои, по-настоящему жившие, сражавшиеся, страдавшие, для большинства –сродни героям книг, не более того… 70 лет – это тоже уже немалый срок, и потому, наверное, возникают все эти кощунственные «праздничные» проекты и странная «победная» реклама (наверняка, почти все сталкивались с тем или иным проявлением безразличия и непонимания, конкретизировать не хочется).

Я вспоминаю, как это было в моем детстве… После выходного и потому радостного Первомая приходил этот тихий и торжественный день. Утром мы звонили маминым родителям в другой город, потом собирались и ехали к родителям папиным, жившим неподалеку, по дороге купив бабушкины любимые нарциссы и торт. Но ни цветы, ни сладкое не делали этот день похожим на другие красные дни календаря. В этом дне всегда было какое-то другое ощущение…

Мы доставали из серванта самую красивую посуду, раскладывали приборы, садились за скромный по нынешним меркам, но праздничный стол. Пока мы накрывали, бабушка так и сидела, возвышаясь над суетой в своем необычном высоком кресле, и искривленными пальцами расправляла, где могла достать, скатерть. К тому времени, как я ее помню, она уже почти совсем не могла ходить и с трудом двигала руками. Это сказывались раны (помню, как она рассказывала, что пуля однажды попала ей прямо в палец), это сказывалось переохлаждения и невзгоды Ораниенбаумского пятачка. Она очень мало рассказывала о войне, а на таких семейных посиделках – и вовсе никогда. Помню, иногда на кухне, когда я под ее руководством готовила обед, она, оберегая детскую психику, с улыбкой рассказывала самые безобидные истории, например, как однажды в пустой суп упала крыса и как голодные солдаты были этому рады. Рассказывала, как выглядят трассирующие пули.

9 мая мы не говорили ей «спасибо за Победу!». Мы просто сидели все вместе, о чем-то говорили, о чем-то молчали, взрослые поднимали стопки в память о павших и за мир. Мы смотрели по телевизору фильмы о войне – «В бой идут одни старики», «Летят журавли», «Женя, Женечка и Катюша», «Аты-баты, шли солдаты»… Дожидались Минуты молчания, вставали. С трудом, держась за ручку своего кресла, стояла под звуки метронома и бабушка. Потом пили чай с тортом и смотрели на салют.

В середине 90-х поездку в гости заменила поездка на кладбище… И торт уже не покупался.

Иногда я сожалею, что тогда я была еще слишком мала, чтобы расспросить и вместить хотя бы небольшую часть того, что пережила бабушка; что мы не уследили, когда ее боевые награды во время ремонта вынесли непорядочные рабочие; что вообще – по нашей ли вине или нет – память о той войне становится все более смутной… Мне хочется, чтобы мой ребенок понимал и чувствовал горькую глубину этого дня, но, наверное, мне и самой будет непросто ее доносить…

Мне бы не хотелось ходить с сыном на шумные мероприятия, посвященные празднику. Мне бы хотелось проводить этот день дома, смотреть вместе с ним фильмы о войне – в первую очередь, старые, еще те, из моего детства. Пусть в них нет современных спецэффектов и не такие «красивые» батальные сцены, но в них живет память тех, кто эту войну прошел, в них проявились не столько актерская игра и режиссерский талант (хотя и это в полной мере!), сколько сила духа и пережитая боль.

Поездка на кладбище или поход к памятнику или вечному огню, может быть, посещение музея, минута молчания, салют, хороший фильм (пока мультфильм) – вот то, что кажется мне приемлемым для этого дня. Мне бы хотелось, чтобы этот день, насколько возможно, так и оставался в моей семье тихим и горько-торжественным…

Рассказывая сыну о Дне Победы, я постараюсь не врать Открытка. Художник Г. Горобиевская, 1985 День Победы. 9 мая. 70 лет назад. Да, вот уже срок целой человеческой жизни (прямо по псалмопевцу) отделяет тот день от нас. Ветеранов остается все меньше, а из тех, кто еще жив, не каждый уже может прийти на парад. Мне 31. Моему сыну – год с небольшим. Когда я был мальчишкой-дошкольником, парад на 9 мая воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Нас учили, что иначе и быть не могло. А ветераны были еще сравнительно молодые, их было так много… А что такое старость и смерть было еще невдомек. Казалось, что так будет всегда.

И история шла, и вышло, что мальчишка с красным флажком и в детской пилотке сидел на плечах отца и смотрел на проходящие праздничные колонны, освещаемые уже лучами заходящего солнца империи. Сначала не стало страны, потом государства, ветераны старели и умирали. А мальчик взрослел.

И вот уже во втором десятилетии нового века оказалось, что не только участники той великой войны уходят от нас, не только рушатся государства, но и история перестает быть чем-то незыблемым, четким и ясным. «Как нас в школе учили». Выясняется, что теперь учат по-разному. Я не буду говорить о переписывании истории, о пересмотре результатов Второй Мировой, и выворачивании наизнанку привычных смыслов. Вообще не хочу сейчас говорить о политике, потому что разговор этот слишком большой и сложный, а я, хоть и имею свою позицию, зато не имею достаточной компетенции в слишком многих вопросах.

Я хочу сказать о другом. У меня подрастает сын. Пока еще он совсем малыш, но время пролетает быстро. По крайней мере, для меня. Не знаю, сколько останется живых ветеранов и сколько из них смогут прийти на парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Но я хочу верить, что этот парад будет. И 9 мая будет праздником еще долго. Не стану загадывать – сколько. И мой сын будет сидеть у меня на плечах с маленьким флажком в руке.

И дело тут не в ностальгии по советскому прошлому, не в сохранении традиций и даже не в патриотическом воспитании. Все это, признаться, отнюдь не очевидно самоценные вещи для меня. Тем более, ностальгия. Просто хочется, чтобы моя страна и мой народ помнили с благодарностью о том, какой ценой досталась нам эта победа. А от этой победы и зависела жизнь – видимо, не только нашей страны, но и всего человечества. Представить, чем могла бы быть история цивилизации в случае иного исхода той войны, не так уж и сложно. Наверное, не так легко объяснить все это ребенку. Но главное, я думаю, он поймет. Если это понимаем мы сами. Ведь дело не в «пропаганде Кремля» или «я помню, я горжусь». Главное – урок, который мы обязаны извлечь из той страшной войны и той нелегкой победы. И урок этот нельзя забывать.

Именно это забвение и приходится наблюдать в последнее время. И, к сожалению, я имею в виду не только тех, кто явно «перекраивает историю», но и тех, кто – вроде бы – «помнит и гордится». Однако наклейка на заднем стекле корейского авто и георгиевская ленточка на джинсах (а то и на собачьем ошейнике) – сомнительная гордость и странная память. И это я тоже хотел бы донести до сына. Не надо притворяться – ничего хорошего в пилотках как «символах победы», продающихся в электричках за 350 рублей, я не вижу. Не надо профанаций. И если я буду смотреть с сыном фильмы про войну – то пусть это будут серьезные фильмы, в которых нету «липы». Реальность войны трагична, реальность победы – сурова.

Но все это позже, в нужном возрасте. Надеюсь, тогда и придет понимание – как именно это доносить до ребенка – исходя из того, каким этот ребенок будет. Я не верю в универсальные рецепты.

Пишу все это и понимаю, что пишу о чем-то другом – не о том, о чем собирался. А еще осознаю, что тема благодарности за цену, которую заплатили, чтобы мы жили, чтобы остановить зло – поразительно напоминает совсем другую историю. Более важную. Не стану углубляться в эту тему, и рассуждать – является ли праздник Победы неким советским, светским эрзацем Пасхи, и если эти мотивы есть – сознательно ли они были допущены или «так оно вышло само». Но отсюда один важный для меня вывод – когда я буду рассказывать сыну о Дне Победы, я постараюсь не врать. Не впадать в горделивый пафос и не придумывать того, чего не было.

Эта победа настолько страшна и величественна, что вряд ли стоит пытаться ее приукрасить – и тем самым допустить ложь. Ложь всегда зло – даже если она допускается в целях «воспитания патриотизма». В этом случае – особенно. И еще я не буду говорить сыну того, чего не думаю и чего не чувствую. Например, флаг, водруженный в мае сорок пятого на Рейхстаг, как бы упорно не назывался в телесюжетах «святыней» — для меня святыней не является. Это исторический артефакт, важный и ценный, но не более. И не менее.

Наверное, мне так и не удалось точно и кратко сформулировать то, что хотелось. Мыслей по поводу Праздника оказалось очень много. И все-таки в заключение повторюсь – я хотел бы, чтобы мой сын мог видеть Парад Победы. Чтобы он знал, кто такие ветераны и что произошло в далеком сорок пятом году прошлого века. И главное, что и к нему это тоже относится. И ко всем нам. Чтобы он знал историю и умел не «вестись на пропаганду» — откуда бы она не исходила. И еще, чтобы чувство причастности к истории и благодарности за Победу было у него на своем месте. Потому что все-таки патриотизм – это важно, но есть что-то более важное и ценное. И если это «что-то» будет на первом месте, то и с патриотизмом, и со всем остальным тоже будет полный порядок. Это «что-то» — вера в Бога и любящее сердце.

Поздравляю всех нас с этим великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!  Открытка «9 Мая. С праздником!»

В гостях у сказки. «Варвара-краса» — не очень добрая сказка 2015-05-12 00:43 Игорь Лунев Читайте также: В гостях у сказки. Выпуск 1. Буратино. Завести ребёнка «для себя»В гостях у сказки. Выпуск 2. О рыбаке, рыбке, жадности и слабой воле

Доброго вам времени суток, судари и сударыни, милостивые и не очень! Снова мы с вами в гостях у сказки. На этот раз у сказки под названием «Варвара-краса, длинная коса», которую рассказали нам в выпущенном в 1969-м году киностудией им. Горького одноимённом фильме режиссёр Александр Роу и автор сценария Михаил Чуприн. Да-да, историю, о которой я предлагаю вам поразмышлять, рассказали нам именно они, а не Жуковский, по мотивам произведения которого «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» поставлен этот фильм. Тут именно что по мотивам… От сказки, рассказанной Василием Андреевичем в фильме осталась только завязка, а так это совсем другая история.

Думаю, многие из вас этот фильм помнят – особенно зелёную неопрятную руку Чуда-Юда и угрожающее «Должок!», произнесённое голосом неподражаемого Георгия Милляра. Но всё же для пущей ясности предлагаю сюжет в памяти освежить.  Кадр из кинофильма «Варвара-краса, длинная коса», 1969 г. Итак, некий царь Еремей (его роль исполняет Михаил Пуговкин) решает посчитать всё, что есть в его царстве, и едет считать. Где-то на периферии своих владений, пытаясь напиться из колодца, он попадается в лапы подводному царю Чуду-Юду, который не отпускает его, пока тот не обещает отдать нечисти то, чего он, Еремей, в своём царстве не знает. По возвращению же домой земной царь узнаёт, что единственное, чего он не знал в своём царстве – это не что, а кто. Царица оказывается беременной. А царю и не в радость – ведь чадо придётся отдать Чуду-Юду. Когда же рождается у царицы мальчик, дьяк подговаривает Еремея ребёнка подменить родившимся в это же время мальчиком из семьи рыбака. А потом, стало быть, рыбацкого-то нечисти и сплавить – чужого-то не жалко, это ж ещё царь Соломон древний понимал, когда вершил свой знаменитый суд. Так и стали расти: царевич в рыбацкой семье, рыбацкий сын – в царской. Ни тот, ни другой отроки до поры о своём происхождении не знали.

Царевич, воспитываемый рыбаком, хоть и пользуется особым расположением царя, растёт положительным молодым человеком, рыбацкий сын в царских палатах растёт отвратительным самодовольным баловнем. Видимо, думая о том, что этого псевдоцаревича всё равно когда-то придётся отдать Чуду-Юду, царь Еремей полностью на его воспитание наплевал, поручив мальчика мамкам и нянькам. Те во главе с царицей принялись потакать всем его прихотям, водя вокруг него хороводы. Надо ли удивляться, что характер мальчика существенно испортился?

Получилась едкая сатира на довольно распространённую женскую манеру воспитания. Вот и современные женщины нередко, начитавшись модных психологов, решают, что детям ничего нельзя запрещать (ведь можно же нанести ребёнку психологическую травму!), а своих мужей, не готовых умиляться каждой кляксе, нарисованной дитём, и дёргаться из-за каждого детского писка, упрекают в недостаточной любви к своим отпрыскам.

Когда нам показывают двух выросших юношей, то опекаемый мамками-няньками псевдоцаревич вызывает у нас стойкое отвращение. Режиссёр и сценарист постарались отвращение к этому герою закрепить в нас всеми доступными способами. И да, если другие персонажи ещё могут претендовать на неоднозначность, то оба юноши получились на редкость гротескными: царевич-рыбак исключительно положительный, псевдоцаревич за весь фильм решительно ни в чём хорошем не замечен – он только тем и занят, что демонстрирует высокомерие, подлость, жадность… Даже его беззаконие Чудо-Юдо на этом фоне как-то приятнее смотрится.

Наконец Чудо-Юдо напоминает царю Еремею о долге, Еремей с готовностью отправляет к нему псевдоцаревича, но настоящий царевич узнаёт правду и, будучи юношей положительным, тут же отправляется за ним вслед – справедливость восстанавливать. В царстве Чуда-Юда оба юноши встречают Варвару-красу – дочь Чуда-Юда (уж как она, краса такая, появилась у такого «гоблина», как Чудо-Юдо, нам задумываться не предлагают). Псевдоцаревич хоть и горд, да выгоду свою блюдёт и потому становится холуем Чуда-Юда (понятно, что и его предаст, если иная выгода нарисуется). А между царевичем и Варварой вспыхивает большое и светлое чувство. В результате дальнейших перипетий царевич и Варвара сбегают на землю, чтоб жить вместе долго и счастливо. Вслед за ними сбегает на землю и псевдоцаревич, который снова попадает в царский дом на привычное своё место, так как настоящий царевич с Варварой к политической карьере тяги не испытывают. Чудо-Юдо остаётся в своём царстве со своими приспешниками-пиратами… Тут и сказке конец.

Каждый остаётся при своём. Разве что два отца огорчены – дети покинули их, решили жить сами по себе. В этой сказке добро не побеждает зло, они просто теперь существуют на своих территориях – мечта современного гуманного дуалиста, начитавшегося неоязыческих сочинений.

Настоящий царевич с Варварой-красой удаляются из нашего поля зрения, они – главные герои и у них всё хорошо, мы должны радоваться. И в конце фильма нам вновь крупным планом показывают рыбацкого сына-псевдоцаревича. Он оказывается брошенным на произвол мамок-нянек, которым дела нет до того, кто он – им важно реализовывать своё стремление к гиперопеке на привычном объекте.  Кадр из кинофильма «Варвара-краса, длинная коса», 1969 г. Псевдоцаревич – герой не главный. Его жизнь вроде как не должна особенно волновать публику. Но мы познаём науку человеческих отношений в том числе и из художественных произведений. Сколько поколений наших соотечественников с малых лет впитывали в себя интеллигентскую романтику фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», искренне думая, что это фильм о любви… Но ведь стоит только сфокусироваться на неглавных героях фильма, и становится понятно, что это фильм о предательстве. Но зрители, возможно, немного посочувствовав брошенным Ипполиту и Галине, вновь тают от восторга, любуясь наплевавшим на всех Евгением и Надеждой. Вот и посмотрев фильм «Варвара-краса, длинная коса», многие ли (хоть дети, хоть взрослые) задумались о том, что выросший столь неприятным типом псевдоцаревич – жертва не обстоятельств даже, а конкретных людей: жуликоватого царя Еремея, решившего, что чужого ребёнка не жалко, а раз всё равно нечисти отдавать, то и вообще не надо о нём заботиться (сыт-одет и ладно), мамок-нянек во главе с царицей, нашедших себе живую игрушку? Были ли у него шансы при таком воспитании вырасти приличным человеком? Были, но немного. И увидеть эти шансы случаев не представилось, что опять-таки при таком житье-бытье немудрено.

Вот фильм заканчивается – царь Еремей сидит-горюет, царевич с Варварой увлечены друг дружкой, а мамки-няньки с песнями закармливают псевдоцаревича. И никто не пытается хоть как-то помочь этому человеку, хотя ни для кого из окружающих уже не секрет, что он – жертва интриг. Как в личности в нём никто из героев не заинтересован. Для обслуживающих его женщин он просто любимая кукла, а у остальных и вовсе свои заботы.

Всё это я к чему, судари и сударыни? А к тому, что хорошо бы нам и вправду быть милостивыми не только к тем, кто вызывает у нас умиление. В жизни нет неглавных героев. И даже если не чувствуем в себе сил заниматься «вытягиванием» встретившегося нам на пути человека (а часто нужен не просто доброжелатель, но специалист), то уж доброе слово найти мы всегда можем. Ведь разве можем мы в присутствии Божьем сказать, что есть на земле хоть один человек, не достойный сочувствия?

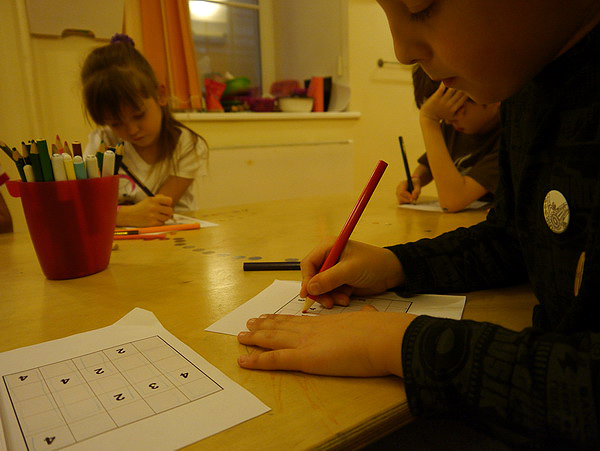

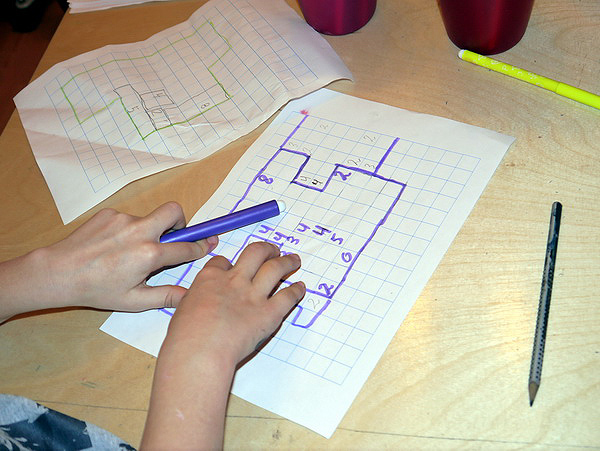

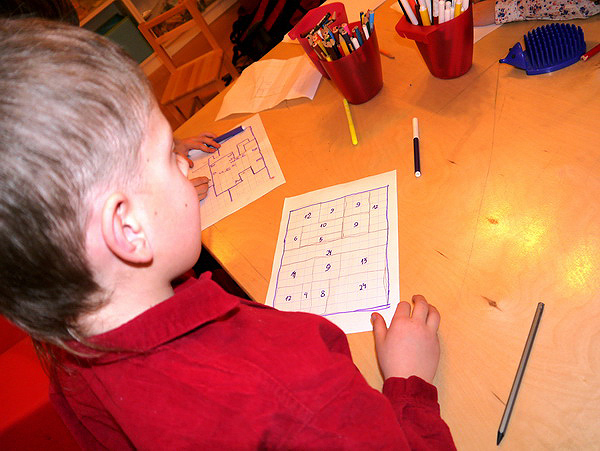

Домашний кружок: проложить пути и разложить ковры 2015-05-19 16:22 Сергей Пархоменко Сергей Пархоменко – психолог-консультант, бизнес-тренер и отец мальчика Никиты. «Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!» — решил он и организовал для своего сына-дошкольника и нескольких его друзей небольшой домашний кружок. Математика, логика, физика, а заодно и развитие речи, моторики, немного рисования… Описания своих занятии и свой взгляд, каким должно быть обучение детей, он публикует в Живом журнале. Мы предлагаем отдельные фрагменты дневника «Домашнего кружка им. Пархоменко».

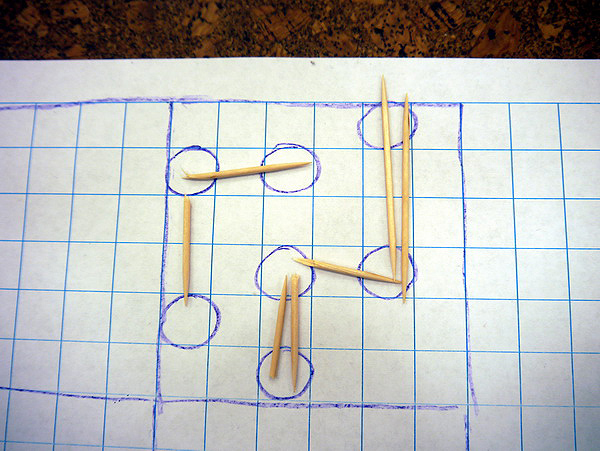

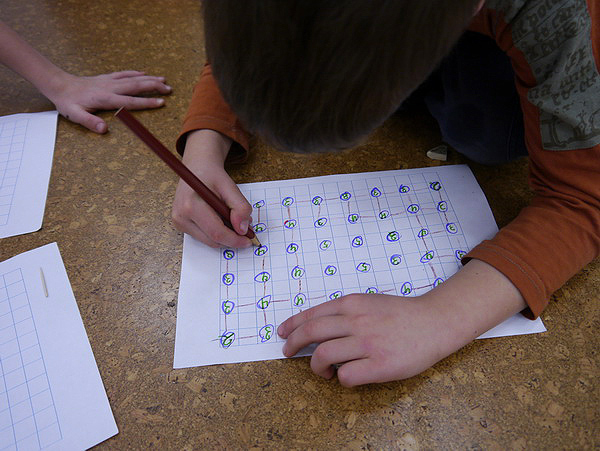

Итак, осваиваем пространство. Пока на бумаге. Но когда-то все эти навыки пригодятся не только для решения больших инженерно-строительных задач, а для того чтобы, например, расставить мебель, красиво рассадить цветы на клумбе, да и просто по жизни.

Построить улицу

Эта игра помогает развивать тактическое мышление и осваиваться на координатной плоскости.

Ведется она на поле 6х6 – по сути, стандартной координатной плоскости. Игроки поочередно бросают две кости и ставят домики на выпавшие координаты. Причем, если выпало, к примеру, 3 и 4, то он сам выбирает, ставить ли ему на 3 по горизонтали и 4 по вертикали или наоборот. Если выпавшие места заняты, можно бросить еще раз.

Побеждает тот, кто первый построит из четырех домиков «улицу» – ряд по вертикали, горизонтали или диагонали.

Проложить путь к колодцу

Предложите детям решить топологические задачи про дома, дороги и колодцы:

— Есть два дома, около них есть три колодца. Можно ли протоптать тропинки от каждого дома к каждому колодцу так, чтобы они не пересекались?

Детям, избалованным стандартными заданиями, которые всегда имеют решения, может быть трудно смириться с тем, что задачи, которые они привыкли считать легкими (то есть где карандашом нужно путь в лабиринте провести, или соединить одинаковые предметы линиями и пр.) в данном случае не всегда имеют решение. Это вызывает здоровую озадаченность.

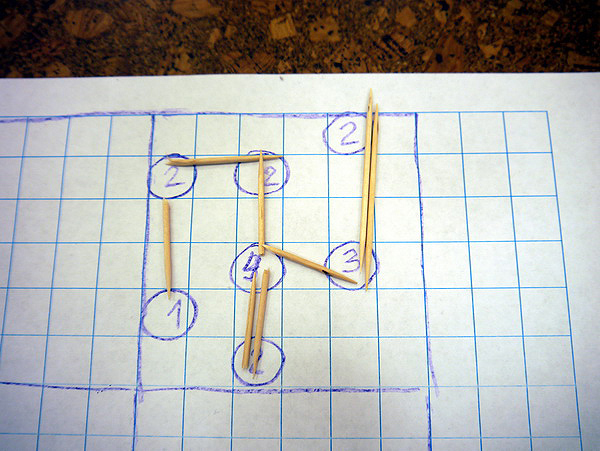

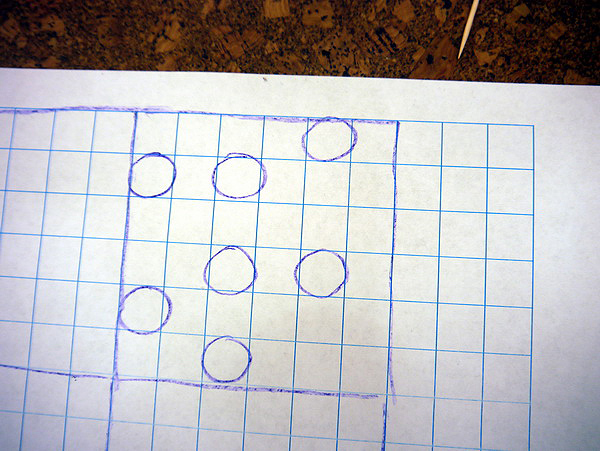

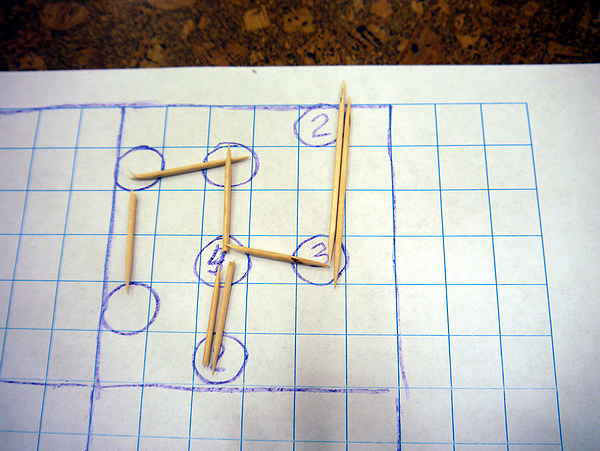

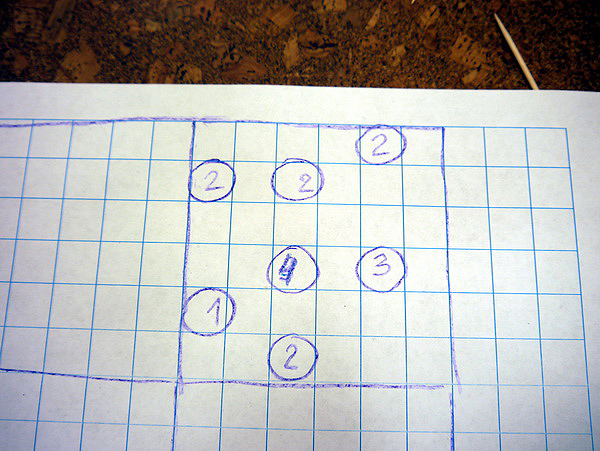

Соорудить мосты

«Мосты и острова» – это логическая головоломка, в которой нужно соединить острова вертикальными и горизонтальными линиями по определенным правилам:

— Числа в кружках-островах означают количество мостов у данного острова.

Можно самим подготовить кучу заданий – от самых простых до самых сложных. А можно, если в играет несколько детей, вместе с детьми составлять задания.

1. Рисуем острова, учитывая правила игры.

2. Раскладываем мосты (спички или зубочистки).

3. Считаем, сколько мостов примыкают к каждому острову, и вписываем числа в кружки. На этом этапе часто возникают ошибки – считать нужно внимательно.

4. Убираем мосты – и вот готовая головоломка, которую можно предложить решить кому-то из других участников!

Таким образом можно сделать целую супермегаголоволомку и дать ее разгадать кому-то из взрослых.

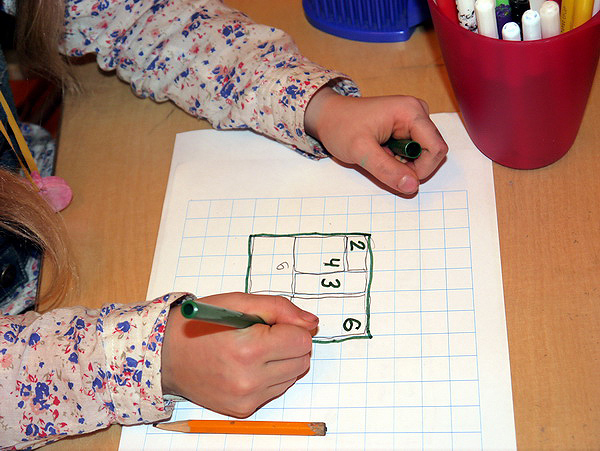

Разложить ковры

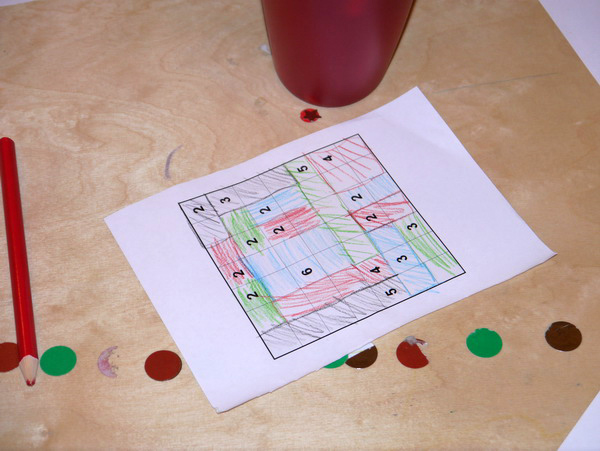

«Головоломки короля Квадратуса» заключаются в том, что нужно на поле с числами «разложить» прямоугольные ковры так, чтобы размер ковра по количеству клеток совпадал с числом, на котором ковер лежит. Только прежде чем давать задание, разумеется, надо рассказать сказку про этого самого короля и моль или бал, которые заставили короля вынести ковры из залов. Мол, жил-был король, который любил геометрию и велел все залы своего дворца застелить прямоугольными коврами, а чтобы не было путаницы, под каждым записать его размер в клетках, да только это мало помогло, потому что после того как ковры вынесли на улицу, разложить их по местам оказалось не так-то просто. По правилам игры все ковры прямоугольные и ни один не должен лежать поверх другого.

Начинать можно с самых простых головоломок – 5х5, потом переходить к 6х6 и 7х7. Шаблоны можно скачать здесь.

Удивительно, как дети спокойно сидят и решают что-то, когда им интересно!

Следующим этапом может быть самостоятельное создание таких головоломок. Делать их можно по-разному. Проще всего карандашом начертить ковры, потом в них расставить числа, потом сами ковры стереть. Но можно и мысленно «раскладывать» ковры, расставляя числа.

Ребята, кстати, могу сами добавить в головоломки коварства, рисуя «комнаты» с непрямоугольным общим контуром или «раскладывая» ковры с большими числами.

В общем, если родителям придется потом разгадывать эти головоломки, то придется помучиться! Марина Бородицкая о чтении, воображении и стихах на вырост 2015-05-21 03:01 Софья Стебловская Возможно, ваше знакомство с творчеством Марины Бородицкой тоже началось с ее «взрослых» стихов. Возможно, вы тоже долго бормотали себе под нос строчки из ее «Оды близорукости», способные стать позывными всех очкариков-линзоносцев:

Или из того же сборника, на актуальные темы:

Вот министр просвещенья говорит:

Или, может быть, вы прочли ее стихи для всей семьи и все думали и думали про бумажный зонтик:

Расписное веретенце,

А потом уже вы перешли к ее «детским» стихам, и вдруг поняли, что их читать взрослым не менее интересно, а «взрослые» ее строчки часто вполне досягаемы для восприятия ребенка. И ощутили: вот оно, то самое волшебство, которое есть в Литературе!

Об угрозах чтению, умении чувствовать чужую боль, размытии возрастных границ в литературе, о современных проблемах и отличных книгах Марина Бородицкая рассказала «Бате».

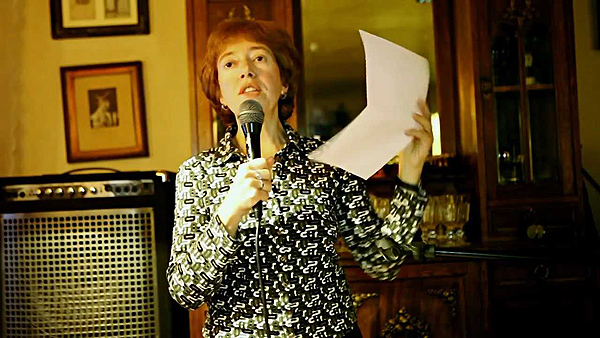

СПРАВКА: Марина Бородицка – поэт, переводчик. Родилась в 1954 году. Окончила Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работала гидом-переводчиком и учителем в школе-интернате и английской спецшколе. В 80-е годы начала профессионально заниматься литературным творчеством. Переводила произведения Чосера, Бёрнса, Браунинга, Стивенсона, Киплинга, Честертона, Милна, Кэррола, Гюго и др. Книги ее детских и взрослых стихов выходили в издательства «Малыш», «Детская литература», «АСТ-пресс», «Самовар», «Время». Воспитала двоих сыновей.  Марина Бородицкая. На презентации книжного фестиваля «Антоновские яблоки» читает свои стихи. Дразнить и вызвать слюнотечение

– Марина Яковлевна, как-то в беседе вы употребили выражение «семь бочек арестантов». Моему поколению сложно, что называется, «считать» цитату… А вот люди вашего поколения отзываются на нее мгновенно. То есть литература может выступать как код…

– Это я случайно «скрестила» семь вёрст до небес и сорок бочек арестантов, которые встречаются у северных писателей; «арестант» — я сама недавно узнала – это мелкая сушёная рыбка… «Народные» фразочки входят в литературу, и наоборот: цитаты из «Горя от ума» народ «приватизировал» и превратил в пословицы.

Тем-то и прекрасно семейное чтение, что у каждой семьи, в которой читают, появляется свой круг таких словесных «фенечек» — поговорочек, приговорочек, присловий. Например, «все страньше и страньше» — из Алисы в переводе Демуровой.

– Все чудесатей и чудесатей…

– Это то же самое, только в другом переводе… У одних моих знакомых уже в третьем поколении бытует фразочка из О. Генри: «Победа разума над сарсапариллой!» Чушь, казалось бы, но все сразу вспоминают: О. Генри – это весело!

Вот это камерное, этот семейный код – не для аутсайдеров. Это наш круг света под домашним абажуром. Некий незримый купол над семьей, который ее объединяет. То, что происходит между глазом и страницей – в этом есть такая целебная защита, такое колдовстсво, которого у нас не отнять никому! Место между родительской грудью и книжной страницей – самое теплое и безопасное для ребенка. «К папе под мышку – читать книжку!» Это очень сближает и объединяет.

– Особенно, если мама и папа читают вместе с ребенком.

– Это, конечно, шикарно, но будем реалистами – кто теперь садится и всей семьей читает книжки у камелька? Но даже если просто книга прочитывается и передается от мамы-папы – к ребенку, и потом про это можно поговорить – вскользь, или всерьез – это уже победа! Как еще можно возбудить в ребенке страсть к чтению, если вы ему ни разу не сказали: «Слушай, отстань, дай дочитать, у меня сейчас самое интересное место!» У ребенка надо вызвать слюнотечение!

– Как его вызывать?

– Надо дразнить! Когда моя 4-летняя внучка не хочет читать, я сажусь и сама читаю книжку, вслух комментируя: «Вот это да!», «Здорово!», «Вот ужас-то!» Спустя пять минут она лезет ко мне под мышку. С подростками можно так: «Не смей трогать «Войну и мир»! Это для умных, тебе еще рано. И вообще, там сплошной секс и насилие!» Сын тут же ее утащил. И прочитал!

Все эти методы прекрасно описаны в книге Даниэля Пеннака «Как роман»: как не заставлять, но дразнить, заманивать, исподволь приручать…

– До скольких лет читать ребенку вслух? Ведь как только ребенок научился неплохо читать сам, все чаще родителям хочется сказать: «Почитай сам, в конце концов! Мы устали…»

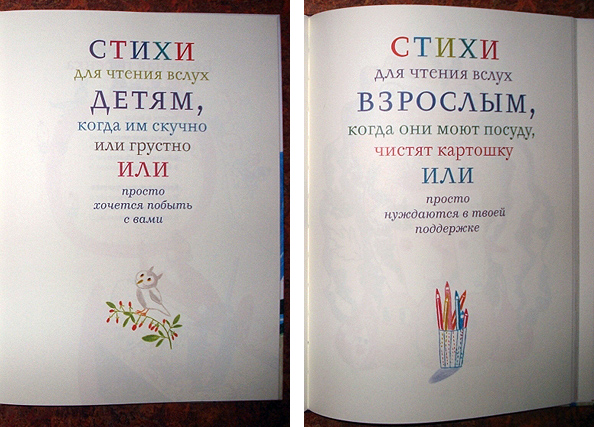

– Читать вслух – пока ребенку это нравится! Или пока он не отнимет у вас книгу и не скажет: «Я сам!». У меня в сборнике «Бумажный зонтик» отдельно выделены «Стихи для чтения детьми взрослым». Ведь нечестно, что родители не могут себе сами почитать, пока они чистят картошку или моют посуду. Человек 10-12 лет может прийти на помощь. И даже, если маме надо срочно узнать, кто убийца – взять и почитать ее любимую Агату Кристи! А там глядишь – и покатится…

Страницы книги Марины Бородицкой «Бумажный зонтик», фото: rbckjnf.livejournal.com Развивать воображение

– Более распространенная сегодня привычка – мыть посуду не под чтение, а под кинофильм.

– Чем книга отличается от экрана? Когда ты сидишь перед картинкой весь такой расслабленный, у тебя не работает воображение. Оно ссыхается и отпадает как рудиментарный хвостик! А перед книжкой – особенно старой, зачитанной, даже библиотечной – все кино крутится у вас в голове.

Можете возразить: «А зачем оно, это воображение вообще нужно? Мы без него прекрасно проживем». Не проживем! Это то, что делает нас людьми – потому что (сейчас скажу главное!) только человек с воображением может представить, что другому тоже больно. И только человек без воображения может отдать приказ шмалять из огнеметов «Шмель» по школе в Беслане, в которой сидят живые дети!

– Геббельс был доктором философии, человек с развитым мышлением…

– И что? У него было абстрактное мышление. Но для того чтобы представить себе, что чувствует ребенок, загнанный в газовую камеру, надо иметь живое воображение… Поплакать тоже нужно уметь.

Мне было 12 лет, когда бабушка с дедушкой буквально заставили меня прочитать книгу Марии Рольникайте «Я должна рассказать». Это книга о концлагере, о войне и Холокосте. Я отнекивалась – есть масса более интересных занятий, но мне твердо было сказано: «Если одни это пережили, то другие должны найти в себе мужество об этом прочитать!»  Марина Бородицкая. Фото: penrussia.org Диккенс и Марк Твен – вышли вон!

– Я бы хотела сказать одну важную вещь, которой нигде еще не говорила. Раньше мы все единодушно соглашались, что главный враг чтения – Экран, перед которым ребенок сидит тихий такой и не думающий…

– Как в «Денискиных рассказах»: «люблю смотреть телевизор – все равно, что показывают!»

– Совершенно верно. Но в наше не благословенное время у детского чтения появился враг посерьезней. Зовут его мракобесие. У него есть реальное воплощение – Федеральный закон № 436, (речь идет о нашумевшем и широко обсуждавшемся законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — прим. ред.) который наша Госдума приняла в 2010 году, и который сильно ударил по всем небольшим качественным издательствам, так называемым издательствам-малышам, которые создавали штучный, нештампованный продукт. Закон сформулирован очень удобно: его нарушителем может стать кто угодно в любой момент. Вот, например, «Малыш и Карлсон» – он там вроде на крышу лазил, а это опасно и может причинить вред здоровью! Оливер Твист бродяжничал – такой пункт в законе тоже есть – Диккенс вышел вон, Марк Твен, пожалуй, тоже. Русские сказки вообще нервно курят в сторонке…

– Кто реально может провести ревизию?

– Да кто угодно! Стоит только какому-то депутату захотеть попиариться! Вот 26 марта вышел к микрофону депутат-«патриот» Ярослав Нилов и предложил запретить чтение в школе романов Толстого, Достоевского и Булгакова. И его поддержал Роман Путин, председатель Русского академического фонда…

– Преподавание литературы в советской школе было предельно заидеологизировано. То, что происходит сейчас, можно обозначить как тестовое мышление, и оно ничуть не лучше…

— В том-то и дело, что ничуть не лучше. Английский писатель, с которым я сейчас общаюсь, Майкл Розен, то же самое говорит и также возмущается тем, что происходит у них. Мы же часто орем, что Запад растленный, а сколько оттуда слизали? Тот же ЕГЭ! Зачем он нужен?

Мне очень нравится, что у вас журнал для отцов. Мы все вместе должны как-то противостоять и тестовому мышлению, и – вот главное – обесцениванию человеческой жизни! Этому всему надо противопоставить свой круг света и чтения.  Марина Бородицкая. Фото: Дмитрий Рожков, Википедия «Там, у подножья Геликона, Лекарство горькое растет»*

– Вы часто говорите о литературе как целительной силе. Ведете на радио программу, в которой даете литературные рецепты…

— «Литературная аптека» называется. Мы ведем эту программу на Радио России с чудесной журналисткой Жанной Переляевой уже 17 лет! То есть, человек мог родиться, пойти в школу и даже ее закончить – за время существования передачи. Формально она предназначена для старшеклассников, но в принципе для всех. Потому что книга – это лекарство, а стихи, выученные до 18-20 лет – вообще аптечка первой помощи, которую ты сам можешь из своего нутра вытащить – когда тебе очень плохо! – и получить защиту и исцеление.

– Такая вера в литературу, литературоцентризм – черта русской словесной культуры. Тут можно вспомнить Корнея Ивановича – его отношение к слову и к тому, что без слова, литературы невозможно взросление души ребенка. Лидия Чуковская описывает в своих мемуарах этот трепет…

– Чуковский – «наше всё» для детей! Он берет ребенка за руку и вводит крошечного трехлетнего человека прямо в сокровищницу мировой литературы! У него в сказках представлены все основные мировые жанры, ритмы и размеры. Хотите героическую поэму, байронический романтизм? Доктор Айболит: «О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными…» В духе Байрона и Шелли – романтический герой в исключительных обстоятельствах. Хотите поэму о христианском прощении, покаянии и любви? «Федорино горе»: «Но чудо случилося с ней, стала Федора добрей!» Геройство и злодейство – «Тараканище». И какое злодейство – «Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!»

– От Чуковского эстафету можно перекинуть к Берестову, который был его учеником. Но есть ощущение, что Берестов стоит не в первом ряду детских писателей – в сознании многих…

– Это крайне несправедливо! Хотя на самом деле – он в первом ряду. Хорошие учителя, родители, воспитатели, конечно, его знают. Когда видишь, какого кустарного качества стихи часто предлагают выучить детям в детском саду к празднику осени или 8 марта, внутренне плачешь и призываешь на помощь Валентина Дмитриевича!

– Что вы сами читали своим сыновьям?

– Всё – и то, и это. Кроме себя. Считала, что есть более достойные образцы. И они уже были довольно «подрощенными» ребятами, когда сами прочли мои стихи – и их немного от этого корчило – что они там изображены в младенческом виде.

Список для чтения без границ

– А какая литература помогает растить настоящего мужчину, будущего отца?

– Для мальчишек – масса отличных книг! Вся приключенческая литература. Но это не только Жюль Верн – хотя и у этой литературы есть своя исцеляющая сила. «Три мушкетера», все это благородство, все это «один за всех», проблемы жизненного выбора – чего стоит одна сцена встречи д’Артаньяна с кардиналом! Тут и Майн Рид, и Луи Буссенар, и обязательно Рафаэль Саббатини – «Одиссея капитана Блада» и «Хроники капитана Блада»! Это прелесть просто!

А еще… Может, это не совсем скромно с моей стороны, потому что я один из переводчиков… Но в конце концов, я рекомендую не себя, а господина Киплинга: «Пак с волшебных холмов» и «Подарки фей» — прекраснейшее чтение для мальчишек! Девочкам, впрочем, тоже полезно читать мальчиковые книжки. И наоборот!

Вот, кстати, к слову об Александре Бруштейн, о которой мы упомянули в разговоре. Я, например, всегда считала, что ее «Дорога уходит вдаль» — это девчачья книжка. Вероника Долина даже назвала ее «энциклопедией мыслящей девочки». И к моему удивлению, оба моих сына обожали эту книгу! И сейчас младший на свое 30-летие потребовал, чтобы ему подарили то самое издание, которое у нас было, голубое, в коленкоровом переплете с вытесненным силуэтом гимназистки, и все три повести – под одной обложкой. Именно все три – одной мало, двух недостаточно, читать надо все три. Кстати, эта книга интересна и с исторической точки зрения: ведь там описывается резонансное дело Мултанских вотяков, которых защищал писатель Короленко, и как вся страна за этим следила. И знаменитое дело Дрейфуса у Бруштейн описано так, что дух захватывает!

Еще рекомендую вот что. Этого нет в обязательном списке детского чтения, и я сама прочла это довольно поздно, но это прекраснейшие книжки именно для чтения отца с ребенком: Василий Аксенов – абсолютно, казалось бы, взрослый писатель, но эти две книги стоят особняком. Первая – «Мой дедушка – памятник», а вторая – «Сундучок, в котором что-то стучит». Отец увидит блистательную пародию на приключенческую литературу, а ребенок – просто приключения выдающегося мальчика и его подружки на морях, островах.

– Папа еще может почитать Раскина.

– Да, конечно, «Когда папа был маленький» Раскина. Прекрасное чтение – Радий Погодин – грустно-веселые книжки про человеческие отношения, для подростков. Погодин ни в чем не уступает Драгунскому, их и взрослым потрясающе интересно читать.  Марина Бородицкая. Фото: Николай Галкина – Только не надо «вскрывать подтекст», как говорила ваша учительница литературы – вы об этом рассказывали в одном эфире…

– Вот этого не надо! Мне при этих словах всегда представлялась консервная банка, которую надо вскрыть. Еще замечательные детские рассказы – «Мужское воспитание» Ксении Драгунской, про то, как ее воспитывал брат Денис, который ее намного старше, и как к ним приходили его друзья и учили ее песням, которым девочку не надо было бы учить… А еще у нее есть прекрасная детская пьеса «Все мальчишки – дураки!». И пьеса для подростков «Истребление» – это про ЕГЭ. У нее тоже размыты возрастные границы. Там одна девочка говорит: «Мой папа сказал, что скоро все университеты закроют и останутся только курсы обходчиков трубопроводов!»

Папы, я к вам обращаюсь: это то, с чем нам нужно бороться и чему противостоять — по мере сил. Каждому – на своем маленьком читательском фронте!

*М. Бородицкая. Из сборника «Ода близорукости».

Привычка быть вежливым 2015-05-25 15:28 Игорь Лунев Поэт, лингвист и богослов Ольга Седакова в одном из своих интервью рассказала о воспитательном принципе своего отца: «Я тебя не для тебя ращу, а для людей. Чтобы им с тобой было хорошо». Нет-нет, это не фрагмент рассказа о родительской тирании, это воспоминание – выражение дочерней благодарности. Многих из нас родители приучали так или иначе заботиться о ближних, но в основном это касалось вполне материальных проблем: помыть посуду, помочь пожилому человеку донести тяжёлую сумку и т. п. Навыкам общения нас, конечно, тоже учили, но эти навыки едва ли пристально рассматривались именно как часть заботы об окружающих. В отдельных ситуациях родители (чаще уже раздражённые) одёргивают ребёнка, если он начинает очень мешать окружающим, но чаще всего наука общения рассматривается нами, скорее, как средство облегчить жизнь себе, а не тому, с кем мы общаемся.

Однако неумение и нежелание думать о других при выражении своих мыслей и чувств – проблема не только морально-этическая. Очевидно, что у человека, который не считает нужным корректировать свои внешние проявления ради других людей, возникают и личные проблемы: его начинают избегать или держать на расстоянии, он, понятное дело, страдает. Увы, часто такие люди утешаются разными видами самообольщения. Например:

- «Я же говорю правду». На деле: даже если сказанное – некая правда, то говорится это не для того, чтоб услышали, а чтобы продемонстрировать свою правдивость и бескомпромиссность, т. е. говорится не к месту, когда люди не готовы слушать, и без малейших усилий пощадить чьи-то чувства; часто такое вот «правдорубство» выливается в обычное хамство.

- «Я просто такая чувствительная натура». На деле: «…и потому все должны терпеть мои «закидоны», сам же я никого терпеть не намерен – слишком занят своими переживаниями».

- «Моё ненормальное поведение – это просто просьба о помощи, а меня никто не слышит». На деле: это говорит отнюдь не младенец и не аутист, а обычный взрослый человек, требующий к себе отношения как к психически нормальному, но не слышат его просьбу потому, что прямо он её не высказывает, пытается намекнуть на неё капризами или даже истериками.

Перечисление примеров можно продолжить, но для нас важнее вот что: взрослому человеку перестроиться на новый для себя принцип взаимодействия с другими людьми сложно, взрослый человек привык к себе «такому». И потому прививание навыков общения именно как навыков заботы о ближних – существенная часть нормальной заботы родителей о своих детях. Лучше освоить эту науку с детства.

Кто-то, возможно, скажет, что при таком воспитании ребёнок будет страдать от недостатка родительского душевного тепла, что оно напоминает военную муштру. Но муштрой это воспитание станет, если родители будут подменять формальными требованиями собственную заинтересованность во внутреннем мире ребёнка. Не должно быть запрета на чувства. Но нужно подсказывать ребёнку, как выражать чувства социально приемлемыми способами, как, испытывая эмоции, не отключать рассудок.

Что могут родители? Ласково, но уверенно говорить чаду об ответственности и благодарности, о том, без чего нормальное общение невозможно. «Тебе плохо – не швыряйся игрушками, не отталкивай руку, которая тебя гладит по голове…» — что означает: «Ты в этом мире не один, рядом с тобой люди, такие же, как ты, они тоже что-то чувствуют, твои родные готовы прийти к тебе на помощь, но их тоже можно обидеть, ранить». Ответственность и благодарность, как обязательные проявления любви…

Чем раньше человек усвоит это, тем меньше у него шансов превратиться во взрослого нервозного эгоиста, отравляющего жизнь и ближним, и себе. Очень простая и естественная причинно-следственная связь: «Если я думаю о других, то стараюсь их не огорчать, если я не думаю о других, то не вправе и требовать, чтобы они думали обо мне». Впрочем, навыки приобретаются, в том числе, и при помощи соблюдения внешних формальных правил – главное, чтобы форма была наполнена содержанием. Родитель вовсе не обязательно умнее ребёнка, но у него богаче жизненный опыт. И вот более опытный человек что-то объясняет – терпеливо, ласково, порой не без серьёзных усилий – менее опытному человеку. А потом они договариваются. А потом можно уже и требовать соблюдения правил.

Например: ребёнок часто не может внятно высказать желания чуть более сложные, чем те, что касаются естественных физиологических потребностей. Если вместо вызова на нормальный диалог постоянно разгадывать его неадекватное поведение, как некий ребус, то есть много шансов, что вырастет человек не только неспособный, но и не считающий нужным внятно высказываться, при этом весьма прихотливый в своих требованиях к окружающим.

Иное дело, если между родителями и ребёнком существует договорённость, что ребёнок всегда насколько возможно прямо сообщает о возникших у него проблемах: «Мне нужна помощь в том-то и том-то, мне нужна помощь, но не знаю, в чём, помогите разобраться, мне просто нужно сочувствие, мне просто хочется с кем-то поговорить» и т. д. И хорошо, если ребёнок будет знать, что невыполнение договорённости – не только препятствие для решения проблемы, но ещё и безответственность, недоверие, обидное для родителей, неблагодарность к тем, кто за него переживает. Ответственность и благодарность при общении внутри своего ближнего круга – это основа для дальнейшего развития коммуникативных навыков. В современных детоцентричных семьях считается, что элементарная дисциплина может травмировать психику ребёнка. И тогда общаться человек учится уже за пределами семьи – там, где с ним не особенно церемонятся. Стимулом для освоения этой науки становится уже не ответственность, а житейская хитрость, приспособленчество (привет Дейлу Карнеги). Не так уж редко встречаются среди нас люди, которые для внешнего мира предстают вежливыми и дипломатичными, но в семье или среди близких друзей «распоясываются» и мучают других своими капризами – домашняя атмосфера ассоциируются у них с вседозволенностью, дома можно не следить за своими словами. Если вдруг кто-то из домашних отказывается терпеть какую-то выходку такого человека, то ему можно попенять на недостаток любви.

Но если развитие ребёнка происходит нормально, то уже с самых малых лет ребёнок понимает, что по мере сил и он должен думать не только о себе и самых родных людях, но и обо всех, с кем ему доведётся встретиться. Существенное отличие мира внешнего от мира внутрисемейного: ваши родные действительно, как правило, готовы вытерпеть от вас многое, а вот остальные – едва ли. И демонстрируя нежелание думать о чувствах других, постоянно пытаясь занять в обществе особое положение, при котором вам прощается больше, чем другим, вы рискуете стать изгоем.

Проще выразить эту мысль так: «Будешь плохо себя вести – никто с тобой не будет дружить». Да, а честность в отношениях – это не право выражать любое настроение в любой форме, а верность человеку вопреки этим порой хаотично сменяющимся настроениям.

Дружба сама по себе приносит человеку радость. Вот он встречает кого-то другого, и выясняется, что этот другой – не такой уж другой. Потому в дружбе у человека есть и корыстный стимул для осваивания науки общения – потерять друга из-за собственной «доставучести» не хочется. Эта корысть нормальна, и она вовсе не отменяет искреннего желания сделать другу приятное даже при помощи интонаций в разговоре. Но всё-таки по-настоящему умение думать о психологическом комфорте других людей проявляется в поведении среди людей незнакомых, с которыми жизнь нас сводит на совсем короткий период. Даже коллеги по работе в этом плане ближе к друзьям – всё-таки с ними мы проводим довольно много времени. А вот случайные попутчики в транспорте, спрашивающие у нас о чём-то прохожие, уличные торговцы и распространители рекламных листовок, служащие гостиниц…

Вот, скажем, в детстве, года в 3 и позже человек имел склонность орать в транспорте просто потому, что ему так хочется «поговорить», а то и при возможности бегать по салону и приставать к чужим людям, а родители не только не пытались его урезонить, но и ругались с теми, кто делал эти попытки вместо них: «Не смейте делать замечания моему ребёнку! Что вы возмущаетесь?! Это же ребёнок!» Со временем такой человек в транспорте себя вести уже как-то научается – по мере того, как начинает ездить без родителей. Но, увы, многие из нас, будучи внешне добропорядочными, запросто ведут себя по-хамски с теми, кто кажется нам не представляющим опасности…

Когда у нас спрашивают: «Который час?», мы не удосуживаемся даже остановиться, и вопросивший вынужден чуть ли не бежать за нами, чтобы услышать ответ. Когда нам предлагают рекламную листовку, мы не просто вежливо отказываемся (хотя и до урны ближайшей донести рука не отвалится, а человеку план сделать поможем), а смериваем предлагающего презрительным взглядом. Когда в каком-то учреждении имеющий с нами дела работник оказывается перед нами в неловком положении по вине своего начальства, мы изливаем наш гнев именно на этого работника. Можно продолжать и продолжать приводить примеры… Всё это – свидетельство того, что родители не научили простому: вежливость – в первую очередь человеколюбие, а уж потом дипломатия, а ответственность – это не только страх перед неминуемым наказанием за дерзость.

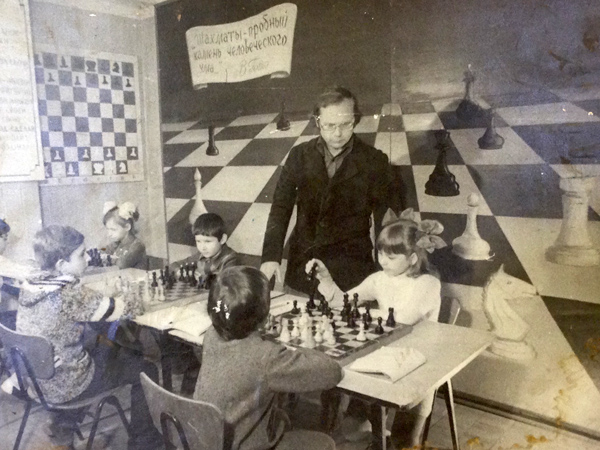

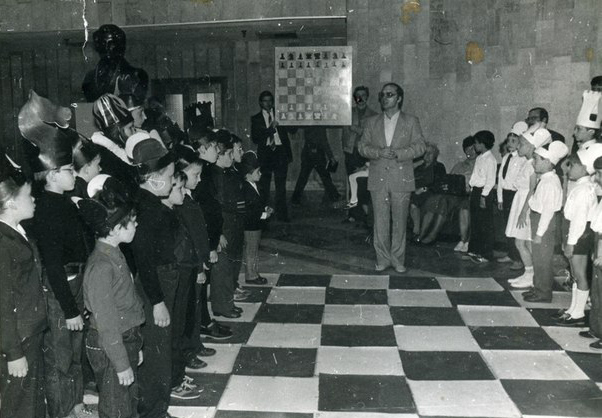

Шахматы: витамины для ума и характера 2015-05-28 02:23 Александра Оболонкова Ему довелось поголодать в детстве и поработать на рынке в перестройку, но даже в самые тяжелые моменты жизни его сопровождали шахматы. Он не расстается с ними уже 60 лет и старается играть каждый день. А свое отношение пытается передавать ученикам, обучая их не горделиво обыгрывать соседа, а по-настоящему восхищаться красотой и возможностями шахмат. Педагог с 45-летним стажем, создатель и руководитель шахматной школы «Каисса» Николай Афанасьевич Сысоев рассказал «Бате» о своей любви к древней игре, а также о том, зачем учить играть в нее малышей, как понять, к чему у ребенка лежит душа, и в чем заключается дружба родителя и ребенка.

Сысоев Николай Афанасьевич. Учитель шахмат, тренер ФИДЕ, руководитель шахматной школы «Каисса», основанной им в 1979 году и названной в честь мифической покровительницы этой игры. Автор эстетико-педагогического метода воспитания детей. Написал книгу для начинающих играть в шахматы «Уроки Каиссы» и поэтический сборник «Твори добро».

Галя, интернатское детство и любовь

Н.А. Сысоев –Вы помните свою первую встречу с шахматами?

– Самую первую встречу, конечно, нет, потому что было это лет в 6-7. Научила меня играть соседка, мать моей одноклассницы. Это был 1953 год: может быть, мы, мальчишки, пришли к ним посмотреть телевизор, который тогда был большой редкостью. Не помню, с чего началось. Но главное, я помню доброту этой красивой женщины, ее внимание. Она отличалась от моих мамы и тети, с которыми я жил и которые настрадались за войну – мама меня родила в 38 лет, ей было уже 45, а выглядела она гораздо старше.

Женщину эту я звал просто Галей. Ну, представьте, мне 7 лет, она взрослый человек, я поднимаюсь к ней на 5-ый этаж, открывает муж:

–Мальчик, тебе кого?

– Галю.

– Может, тебе Олю, твою сверстницу?

– Нет, мне Галю.

Муж бубнил: «что это такое, приходит какой-то мальчишка, тебя Галей называет…» Ему, естественно, не нравилось, что жена тратила время на меня. Тогда она однажды ему сказала: «У тебя 2-ой разряд по шахматам, сыграй с ним». А он ответил сердито: «Что я – буду на мальчишку время свое тратить!?» Мне это очень резануло тогда, и в памяти остается до сих пор вот это невнимание взрослого к ребенку.

А вот Галя со своим вниманием определила во мне вкус к игре. Мальчик я был любопытный, меня все интересовало, буквально все, и я вечно ходил с открытым ртом. После занятий с Галей я стал тыкаться везде, пришел в Дом пионеров, прошел все кружки и остановился все-таки на шахматах. И если бы я не попал в интернат в 4 классе, я бы, наверное, так и продолжал там учебу.

– Почему вы оказались в интернате?

– У меня не было отца, а мама работала на заводе Владимира Ильича, и ей было тяжело, поскольку я быстро рос – в одно лето вырос на 11 сантиметров. А потом маме подсказали, что можно, оплачивая 5 рублей в месяц, отдать сына… И я так и проучился в интернате до 11 класса.

А там лет до 16 у меня была борьба за существование. Никогда не забуду, как директор однажды распорядился давать нам не по половинке хлеба, а по четвертинке, и объяснил это: «чтобы дети не бросались хлебом». Какое бросаться, когда мы вечно голодные волки были?! Экономили на всем, даже не хлебе…

Но все эти годы я не переставал играть и даже провел первенство класса по шахматам, почувствовав тогда, как ко мне педагоги стали иначе относиться: раньше я был сопливый шалопай, а оказывается, могу и дело сделать. Но вот в профессиональное обучение шахматам я вернулся только в 9 классе, когда нам стали разрешать самостоятельные выезды. Практика у меня была большая, а вот теорию я почти не знал. И вот я пришел во Дворец пионеров и заново начал учиться.

– Удивительно, вы голодали, и продолжали играть в шахматы?.. До того ли? Отвлекались так от проблем?

– Одно слово – любовь. Любовь разве можно как-то объяснить?

Урок чемпиона

– Когда вы уже почти взрослым пришли во Дворец пионеров, играть умели, теорию подтянуть – это при желании, наверное, не самая большая проблема. Что стало в то время для вас главным шахматным уроком?

– Наш тренер во Дворце пионеров, ветеран войны, был злой – мучили его, наверное, и раны, и какие-то воспоминания, – но дело свое знал, и хоть бывал груб, но к нам, мальчишкам, относился хорошо. И самое главное, что он был не против, чтобы человек, который уже брился, играл с пионерами. Наверное, увидел, как я люблю шахматы.

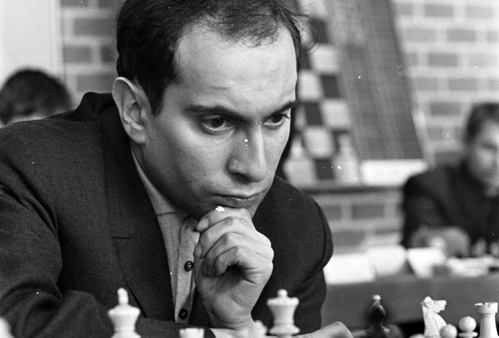

Чемпион мира по шахматам М.Н. Таль Он пригласил как-то для мальчишек прочить лекцию чемпиона мира Михаила Таля. И вот приходит человек, который уже был на вершине олимпа, и говорит мне: «Ну-ка, переросточек, иди-ка сюда!» Ему тогда было 27, а я на 10 лет моложе. У меня руки-ноги трясутся, но я виду не подаю, подхожу. Он говорит: «Реши-ка задачку!» И вот мы с лучшим из учеников мучились-мучились и за 18 ходов поставили мат. А Таль нам: «Балбесы, куда вы полезли из Москвы в Ленинград через Владивосток?» – и показывает, как мат поставить в два хода.

И тогда я набираюсь храбрости и спрашиваю: «Вот вы – король атаки, а скажите, сколько можно пожертвовать в игре фигур – одну, две?..» И ответ мне был как обухом по голове. «Все!» – сказал Таль. «А чем же мат-то ставить?» «А это, – отвечает, – не важно. Важна идея».

Тогда для меня это был шок. Таля я считаю своим учителем, поскольку, когда услышал от него вот это, у меня крылья выросли. До этого я в игре тыкался-мыкался, а потом для меня стало все просто: пожертвовать две фигуры – легко! Кто-то целью игры видит отыграть пешечку и реализовать ее, для кого-то победа – любым путем, а для меня – нет, для меня главное в шахматах – это процесс, это движение мысли. В игре ты должен проверить свою мысль.

– А как же результат?

– Результат в шахматах – это дело десятое. Если ты хочешь играть сильнее, то и соперника тебе надо искать равного или более сильного, если же он не такой сильный – то ты сам должен ему помогать. Потому что только вдвоем вы можете создать что-то путное. В одиночку тут трудно что-то придумать, только вот в этой борьбе, в постоянном искании – мысль бьется-бьется-бьется, а противник тебе подбрасывает задачки, и мысль опять бьется-бьется – богатство шахмат.

Шахматная бесконечность

– Выходит, шахматы – это такой творческий процесс?

– Да. Американцы вывели формулу, что после 50 лет и женщины, и мужчины должны играть в шахматы, потому что это одно из действий, которое позволяет нагрузить мозг.

Мозгу нашему постоянно нужно работать, но если человек ходит на одну и ту же работу 5, 10, 50 лет, то мозг у него спит. Он привыкает к шаблону и по нему действует. Мозг не развивается, человек теряет энергетику – и соответственно стареет.

Почему шахматы позволяют все время быть в тонусе? Потому что за более чем 2000 лет существования этой игры было сыграно бессчетное количество партий – и ни одна из них не повторилась! Искусственно можно повторить, но если это живая игра – то она всегда будет новая, потому что люди ищут свой путь. Шахматы бесконечны, а значит, всегда есть интерес, всегда есть новизна, всегда есть нагрузка на мозг.

– Раньше шахматы были как-то больше распространены в нашей стране: на бульварах, в парках, во дворах могли сидеть люди, играть…

– Да. Но раньше и вода мокрее была. Но на самом деле, людей разъединила в первую очередь благополучная жизнь. У всех теперь отдельные квартиры, коммуналок почти не встретишь. Это первое. А второе – компьютер. Сейчас человеку зачем куда-то ходить – еще неизвестно, с кем встретишься. Можно поиграть с компьютером.

Но компьютер – это враг для шахматиста-любителя. Когда люди играют с машиной, они чешут свое эго. Они могут ругаться, плеваться, могут возвращать ходы – то есть играть не по правилам. Для поиска информации компьютер незаменим, но играть надо только с людьми. Роскошь человеческого общения, что тут еще говорить. А между вами – доска.

Сначала вы молча играете, но потом обязательно общаетесь. Шахматы – это повод собраться, поиграть, посоревноваться, а потом расслабиться, поговорить. Они могут быть средством найти себе друзей близких по духу и равных по интеллекту. Потому что тот, кто играет в шахматы, уже имеет определенный уровень. Конечно, бывают и пьяницы шахматисты, и хамы, и хулиганы, но их немного, потому что настоящий шахматист знает, что без уважения к сопернику ничего не выйдет.

Чемпионаты для малышей

– Николай Афанасьевич, а как получилось, что из игрока вы превратились в преподавателя?

– В молодости, конечно, хотелось связать свою жизнь только с игрой, но жизнь меня обломала. Быт, в общем-то, заедал всегда. Выйдя из интерната, я знал, что нам с матерью помочь некому. Мое дело – работа и заочное отделение в педагогическом. А потом своя семья, дети – и я уже понял, что игроком быть поздно. А преподавание – это у меня получалось, и самое главное – приносило удовлетворение. Что буду учителем, я знал с 7 класса.

В 70-ом году я вернулся из армии и пошел инструктором по спорту в дом пионеров, где я еще в детстве начинал, и все мои спортивные таланты (футболиста, теннисиста, легкоатлета), приобретенные во дворе и оздоровительных лагерях, пригодились. Ну и, конечно, сами шахматы. Постепенно шахматы стали основным занятием, и в 1979 году я отрыл свою школу.

Н.А. Сысоев и его ученики. Фото из архива шахматной школы «Каисса» – К вам на занятия в «Каиссу» приходят совсем маленькие ребята – четырех-пяти лет. Вы и тогда начинали с малышами?

– Начинал я с семиклассников. Я брал ребят, учил их, вывозил команду на какие-то соревнования. Но через год никто из них ко мне на занятия не приходил, потому что 8 класс был выпускной, им надо было делом заниматься, а шахматы для них были так, безделица. И я стал спускаться по возрастной лестнице и дошел до 1 класса. А теперь уже и до 4 лет. Это самая благодарная публика, потому что малышей ты учишь, а они все время хотят, хотят, хотят… Чем раньше начинать заниматься, тем лучше.

Я принимаю сейчас детей с 4 лет, но это не предел, думаю, будут у меня дети и 3-х, и 2-х лет. Сейчас чемпионаты мира проводятся с 8 лет. А моя мечта – чемпионаты по младшим группам.

– Но, наверное, нужно обладать определенными качествами, чтобы заниматься шахматами?.. Любой ли ребенок может играть?

– Любой ребенок не то, что может, а должен играть! Великий педагог Сухомлинский сказал: «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры». Крепко сказано?

А я сейчас говорю: не в школу, а в детские сады! Шахматы необходимы, как витамины. Витамины роста мозга и развития характера.  Фото из архива шахматной школы «Каисса» Талант или время и терпение?

– То есть необходимо в детстве ребенка познакомить с шахматами, дать некие основы игры – а дальше пусть решает сам, продолжать ли ему заниматься дальше, так?..

– Конечно. С детства просто приобщать ребенка. Мой сын, играя, как все дети на полу, играл также с шахматными фигурками. И первое слово, которое он сказал, было ни «ма», ни «па», а «конь». Вы знаете, какая для отца-шахматиста это была радость?!

Подкидывайте ребенку хорошие деревянные шахматные фигурки – только протирайте их, малыш же в рот все тянет. Если вы сами играете в шахматы, пусть ребенок это видит, пусть смотрит.

Есть знаменитый миф о чемпионе мира легендарном кубинском шахматисте Капабланке. Четырехлетний Капабланка крутился-крутился рядом, пока отец с приятелем играли, и вдруг говорит:

– Папа, ты неправильно пошел конем.

Отец его спрашивает:

– А кто тебя научил?

– Никто, я сам понял.

– Ну, давай сыграем.

И Капаблакнка обыграл отца.

Американский шахматист Решевский в 8 лет давал сеансы одновременной игры. Сейчас у нас есть 13-летние гроссмейстеры. Ребенок может даже самостоятельно понять и очень прилично играть, если есть талант.  Гроссмейстер Ю.Л. Авербах. Фото из архива шахматной школы «Каисса» – Как понять, есть ли талант?

– В шахматах это очень легко – есть тесты специальные, которые определяют, подает ли ребенок какие-то надежды. Но за свои 45 лет преподавания, я вам скажу, я ошибался бессчетное количество раз. Вот сколько у меня было детей, столько раз я ошибался в оценке ребенка.

Приходит ко мне ребенок, который и 5 минут не может сидеть за доской, дергается, балуется. Тренер такого сразу выгонит – все, иди гуляй! А я принимаю всех и терплю, терплю, терплю. Я отвоюю сначала 5 минут , потом – 6, потом – 7, 10… А потом ребенок заинтересуется, поймет, еще и заиграет лучше других. Так бывает.  Фото из архива шахматной школы «Каисса» – Могут ли родители сами дома научить ребенка играть или все-таки лучше отдать куда-то на занятия?

– Заинтересовать может любой отец – купить шахматы, выучить названия фигур… Только и это надо делать правильно, взять учебник, посмотреть в Интернете. В шахматах не «королева» – а ферзь, не «офицер» – а слон…

А дальше – все должны делать профессионалы. Потому что исправлять ошибку родителей, переучивать гораздо труднее, гораздо больше надо терпения.

Приходит отец с ребенком, говорит: «У меня ребенок играет!» А он играет, извините, по «дворовым правилам». Проведет короля от края до края и требует: «мне положена пешечка». «Откуда ты такое взял?» – «А меня папа научил!» И я вынужден говорить, что папа не прав, что папа ошибся. Такого не должно быть. Это неправильно.

Ребенок должен встретиться с Педагогом с большой буквы. Учитель должен быть добрым, внимательным, адекватным. Родителям надо самим поговорить, посмотреть, а не так: «О, что у вас тут? Шахматы? Ну, нате!» Чтобы не получилось, что оставили ребенка – а педагог накричал, например…

И надо самим помогать ребенку, повторять, заниматься дома. И даже если вы ничего не знаете о шахматах, я говорю родителям: учитесь вместе! Иногда говорят: «Ой, я бестолковая мама…» Но высшее образование или 11 классов школы есть же – сможете понять то, что четырехлетний разумеет! Хотя бы в начальной стадии.

– Какой-то совет или какое-то предостережение вы бы могли дать отцам, которые будут учить сами или помогать своим детям осваивать шахматы?

– Надо понимать, что это огромная ответственность, что нужно очень много сил и терпения. Если у вас не хватает времени и терпения, то лучше закрывать рот и ничего не говорить, не надо спорить со своим ребенком!

Ребенку нужно давать ровно столько, сколько он хочет. Не заставлять его полюбить шахматы с помощью ремня и наказания. Только добром. Только по капельке, никуда не спеша, не ставя никаких задач в выигрыше.

У меня в практике был такой случай, когда папа, кандидат в мастера спорта по шахматам, привел ребенка. Он сам играл на шести досках вслепую и выигрывал. У меня было три возрастных группы, а мальчику – 6 лет. Я его хотел в младшую, а отец говорит: нет, его в третью! Ну, я пошел у него на поводу. А сын в этой группе проиграл первую партию, проиграл вторую, а в третьей сидит и не делает ход. Я понял, что он боится еще раз проиграть: часы тикают, пусть лучше время выйдет, но он ошибку не сделает. Я подошел, тронул его за плечо – а у него плечо синее. Понимаете?! То есть его отец бил за результат! Своего шестилетнего сына! Я тогда был молодой, опыта у меня не было, и просто хотелось морду набить, а я позвал отца и сказал: «Вы извините, я не буду заниматься с вашим сыном».

Даже если вы специалист в какой-то области, но не прочли ни одной книжки Корчака, Макаренко, Сухомлинского, – в педагогике вы ноль. Более того, вам нельзя ошибиться – вы родитель! Так что советуйтесь со специалистами.  Н.А. Сысоев Как папины шахматы помогли сыну артистом стать

– А как определить, чем ребенку заниматься? Ну, может быть, ему рисовать надо, а мы его шахматами мучаем?

– Очень просто – совать ребенка во все известные кружки и смотреть, что ему нравится. А потом спрашивать у специалиста: ну что, более-менее способности есть у него?  Рисунок ученика Я вам расскажу на примере моего сына. Мама у нас – типичная одесская мама. Увидев, что ребенок рисует, в 5 лет повела его – ни много, ни мало – в Академию художеств. Год, а то и больше она через всю Москву таскала маленького ребенка туда на занятия. Мне это надоело, и я показал его рисунки своему другу профессиональному художнику. Он спросил: «Коль, правду?» – «Да». – «Как все». Я быстренько это дело завернул и сказал, что надо пробовать что-то другое.

А когда сын был еще совсем маленький, я водил его к себе в шахматную школу. Мы делали представление «Живые шахматы», когда большая доска и дети в костюмах шахматных фигур. И вот я заметил, что когда он выходил на эту доску, то все ему, сыну директора, хлопали, а он очень радовался. Я спросил: «Тебе нравятся аплодисменты? Давай тогда что-нибудь выучим». По тому, как он выступал, как принимал аплодисменты, видно было, что он артист. Мы стали искать театральную студию, и в 6 лет жена привела его в театр Спесивцева, где он сам очень уверено спросил: «Вам артисты нужны?», а оказалось, что как раз такого беленького мальчика сейчас и искали для спектакля. В театре Спесивцева он задержала на 8 лет, сыграл в 13 спектаклях, в 9 из которых – главную роль, и нашел свой путь. К 9 классу он был готовый артист – какой, говорить не приходится, но он знал и понимал сцену, жил этим.