| ← Май 2015 → | ||||||

|

2

|

3

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

|

11

|

12

|

13

|

14

|

16

|

17

|

|

|

18

|

19

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

|

25

|

26

|

27

|

28

|

29

|

30

|

31

|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.rusbatya.ru

Открыта:

19-11-2007

Адрес

автора: home.child.batya-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Победитель или побежденный?

|

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

Победитель или побежденный? 2015-04-03 14:18 Протоиерей Игорь Гагарин «Горе побежденным!» Это древнее изречение, конечно же, верно. С того момента, как мир отпал от Бога, в основе жизни и человека, и всей природы лежит борьба. И в этой борьбе побеждает сильнейший. Ему, победителю, — честь и слава. А побежденному — позор и горе.

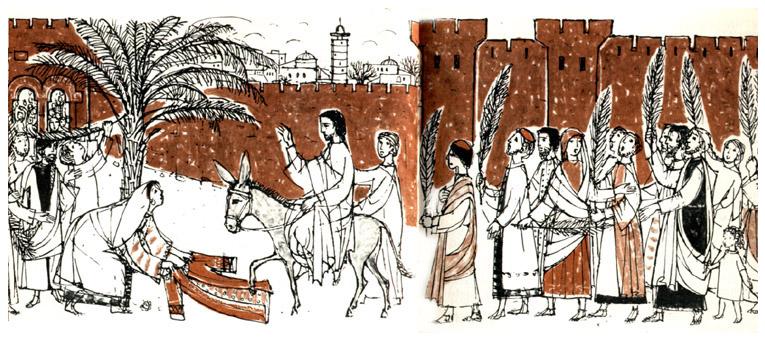

Во времена Иисуса Христа в честь победителей устраивались так называемые триумфы. Победивший полководец возвращался в свой родной город с добычей и пленниками, а народ торжественно встречал его с цветами и славословиями за городской стеной. Триумф всегда был необыкновенно радостным и торжественным событием и для встречающих, и, конечно же, для самого победителя.

Об одном подобном триумфе мы ежегодно вспоминаем ровно за неделю до Пасхи, в праздник Вход Господень в Иерусалим, или иначе в Вербное воскресенье. Здесь, конечно, все было гораздо скромнее, чем в Риме. Во-первых, Иерусалим – не Рим, не столица гигантской империи. И победитель, Иисус Христос, ехал не на золотой колеснице, а на осле; и не было у Него ни богатых трофеев, ни, тем более, пленных рабов, ни тысяч воинов в красных плащах и блистающих доспехах, а только несколько учеников. Но зато было другое – ликование народа, вышедшего Его встречать с цветами, с пальмовыми ветками.

Anne-de-Vries—Labor-et-Fides—Friedrich-Bahn—1964 Эти люди ликовали не меньше, чем римляне, встречавшие цезарей, помпеев, августов. Ведь в глазах счастливых израильтян в этот день Иисус был не просто царем, а Мессией, Царем Царей и всего мира, много веков обещанным Богом Израилю и наконец посланным. Ликующие толпы бросали к его ногам одежды, цветы, ветви финиковых пальм и верили: наконец-то сбылась многовековая мечта, теперь наступит новое время. Вместо рабства и унижения Израиля — будет величие, слава и могущество. Всякая несправедливость будет наказана и уничтожена, и правда восторжествует навеки. Идет Царь, Которому Бог даст такую власть, какую не давал никому на земле, и Он употребит ее на то, чтобы добро восторжествовало над злом. Вот это действительно победа!

И было у этого шествия еще одно отличие от обычного триумфа. Обычно больше всех радующихся радовался сам виновник торжества. А здесь? В Евангелии от Луки читаем, что когда Иисус «приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем…» (Лк. 19. 41).

Ликуют все, кроме Того, Кто, казалось бы, должен был ликовать больше других. Иисус же плакал. Плакал о городе, плакал о людях, которые так ничего и не поняли. Он знал, что не даст им ничего из того, что они от Него ожидают. Не будет ни славы, ни величия, ни могущества, благоденствия. Глядя на ликующий город, Господь предсказывает ему: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19. 44).

Но люди не заметили этих слез. А если бы заметили, если бы услышали эти страшные пророчества, то, может быть, возразили бы: «Как же мы не узнали! Вот ведь весь город встречает тебя как Царя!»

Встречали, однако, не все. Первосвященники, законники, книжники и фарисеи отнюдь не ликовали. Эти люди, привыкшие к власти, всеобщему уважению и другим лестным привилегиям, чувствовали, что теряют все. Еще немного, и весь народ пойдет за этим «плотником» из Назарета. Во что бы то ни стало, надо остановить Его. Сегодня Он — победитель, сегодня — Его триумф, но законники знают: настроение толпы переменчиво; сегодняшняя слава может завтра обернуться позором и унижением, если повести дело с умом.

И, кажется, у них это получилось. Вслед за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. В эти дни мы вспоминаем о самых скорбных и позорных страницах человеческой истории. Это дни предательства, неблагодарности, коварства, торжества зла над добром. Небесная Любовь пришла к людям, а люди надругались над ней и распяли на кресте. Недолго же длилась победа!

И не так ли бывает в нашем сердце, которое в каком-то смысле тоже Иерусалим. Сколько раз мы принимали Христа с радостью и твердой решимостью: вот наш Царь, отныне вся жизнь – исключительно служение Ему! А потом — снова предаем, как Иуда, отрекаемся, как Петр, малодушествуем, как Пилат, и, в конце концов, распинаем.

Там, на Голгофе, на кресте Он просил Отца за Своих убийц: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23. 24). Это Он и за нас с вами молился, хотя так ли уж мы не знаем?..

В Великий четверг вечером и особенно в пятницу христиане вспоминают о Христе предаваемом, мучимом, распинаемом и, как многим кажется, побежденном, униженном. Но впереди — Светлое Христово Воскресение. Вот тогда-то и станет ясно, кто же все-таки побежден, а Кто — Победитель.

Мужская республика: правила жизни афонских монахов 2015-04-06 16:14 Свящ. Дмитрий Березин Монастырь – вот место, где житейским заботам уделяется лишь необходимый минимум времени. Тем не менее, и семьянин, живущий в миру и вынужденный ежедневно решать множество приземленных задач, может брать пример с монахов. В чем же? Отправимся сегодня на Афон, посмотрим, как живут его обитатели и подумаем, какие правила их жизни могли бы применить сами…

Греция. Полуостров Афон Не так много есть сообществ, где мужчины собираются надолго одни. Навскидку, могу вспомнить три: армия, тюрьма и монастырь.

Первое, понятно, необходимость защищаться от внешних врагов, второе – необходимость изолировать тех, кто не хочет или не смог жить по законам внутренним, третий вариант – добровольное собрание для достижения Царствия Небесного, то есть того, что находится вне космоса (в греческом понимании этого слова).

Армия живет по законам военного времени — всё должно быть подчинено эффективности в бою и безопасности в отдыхе. В тюрьме люди тоже придумали себе определенные правила жизни, отчасти основанные на желании справедливости, праве силы, отчасти для самосохранения с учетом особенностей попавших туда людей. В монастыре же живут по законам евангельским. Общее же в мужских коллективах следующее: дисциплина, простота быта и простота пищи.

Как устроен монастырь, многие из нас представляют, поскольку бывали в паломничествах. А вот как может быть устроена жизнь на полуострове, где уже тысячу лет не ступала нога женщины, это интересно…

Первое, что бросается в глаза – на Афоне много котов – им живется тут комфортно, и они помогают бороться со змеями, скорпионами и прочими ползучими гадами. Их массовое присутствие здесь разрушает миф, будто бы на острове даже животные все мужского пола. Всякая живность на Афоне есть в двух вариантах, только человеческих женщин здесь нет.

На Афоне. Фото: священник Дмитрий Березин Все земли полуострова принадлежат монастырям, поэтому тут живут только монахи, послушники и трудники и рабочие. Монахи – те, кто решил оставить мирские пристрастия и заботы, чтобы полностью посвятить свою жизнь служению Богу через послушание, воздержание и нестяжание. Это три главных обета монашества. Послушники и трудники — те, кто приехал потрудиться в монастыре: кто-то в поисках монашества, кто-то на время, чтобы провести его с пользой для души. Рабочие приезжают работать, например, на укреплении дорог, заготовке леса и т.д.

Монастырей на Афоне двадцать, и все они очень различаются между собой. В одних монастырях настоятель считает, что монахи не должны заниматься трудовыми обязанностями, а должны только молиться, в других, наоборот, труд физический – одно из основных монашеских послушаний.

Сочетание радушия и строгих правил

Монашеские нравы строгие, но пропитаны глубокой любовью к людям. Например, тут не любят бродяг-паломников, которые ходят от монастыря к монастырю неделями, а то и месяцами, вместо того чтобы быть с семьей или трудиться и молиться по-настоящему в одном монастыре. Но зато каждого приходящего путника ведут в архондарик – особую комнату для гостей, где обязательно предложат рюмочку узо (анисовой настойки), воду и лукум. Эта давняя традиция помогает быстро восстановить силы после пути, ведь несмотря на наличие машин, основным средством передвижения остаются ноги. В монастыре вы можете бесплатно остановиться на одну ночь, быть на богослужении и участвовать в монашеской трапезе наравне со всеми. Если хотите остановиться на две и более ночей, нужно нести какое-то послушание или получить особое благословение.

На Афоне. Фото: священник Дмитрий Березин Простота

О трапезе надо сказать отдельно: на Афоне вообще не едят мяса, а рыба и морепродукты в большинстве монастырей бывают только по большим праздникам. Посуда во всех монастырях простая из нержавейки. Но помещения трапезных могут конкурировать с храмом по древности, росписям и серьезности устроения. Вход в трапезную обычно расположен напротив входа в храм. При этом трапеза без изысков, но сытная и полезная. Овощи и фрукты лежат в помытом виде – кому надо, отрежут или почистят. Когда заканчивается чтение житий святых, звонит колокольчик, звучит молитва благодарения Богу за то, что Он в этот день послал, и люди расходятся по своим послушаниям или делам.

Интересно, что на Афоне практически нет зеркал. И действительно, зачем они в месте, где твой внешний вид, в общем, не важен, важно, каков ты внутри. Купаться в море здесь тоже запрещено, за это даже могут выдворить на большую землю. Приезжающие паломники живут по монастырским правилам, а монахам купаться ни к чему.

Молитва

Живут в монастырях по византийскому времени, день начинает отсчитываться от захода солнца, но чтобы паломники не путались, им указывается греческое время. Утром служба начинается где в 3:00, где в 4:00 по греческому времени и длится примерно до 8:00. После службы трапеза. Вечерняя служба обычно начинается около 17:00, и ближе к 21:00 заканчивается, после чего второе вкушение пищи – ужин. Богослужение совершается в основном на греческом языке, но в русском Пантелеимонове, болгарском Зографе и сербском Хиландаре служат по-славянски, а в румынских скитах – по-румынски. Основное отличие афонской монастырской службы от привычной русской в том, что в храме царит полумрак – горят только немногочисленные лампады, электричество здесь практически не используют.

Вдоль стен расставлены стасидии – это особые деревянные кресла, в которых можно стоять, держась за подлокотники, можно чуть присесть на приступочку, а можно полностью сесть, если разложить сидение. Богослужения длинные, ежедневные, и конечно, далеко не все обладают достаточным здоровьем, чтобы их выстаивать. Тем более что в определенные моменты службы сидеть положено по уставу.

Русскому паломнику довольно трудно внимательно следить за греческой службой, но здесь выручают четки и Иисусова молитва «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ведь молитва – это не только слова, которыми мы обращаемся к Богу, это еще и состояние души, открытой для Него.

Терпение и труд

Но вот утренняя служба заканчивается, и после трапезы пора двигаться дальше. Автомобильные дороги (горные грунтовые со всеми их особенностями) на Афоне появились сравнительно недавно, до этого монастыри имели только спуски к морю. Сейчас тоже все и всё попадает сюда морем, но большинство монастырей уже соединено дорогами. Впрочем, есть скиты и монастыри, куда можно попасть только морем, либо пешком.

Когда смотришь снизу на почти отвесные скалы, где наверху устроены храмы, кельи и стены, невольно восхищаешься терпением и трудолюбием монахов – все материалы (кроме разве что камня) и инструменты нужно было поднимать на себе или при помощи мулов.  На Афоне. Фото: священник Дмитрий Березин «Мы ушли на Афон от мира, а теперь мир идет к нам»

Афон явил множество примеров монашеской святости, стал колыбелью русского монашества – именно отсюда пришел в Киевские земли Антоний Печерский. Есть и наши современники: святые Силуан Афонский, Порфирий Кавсокаливит, Паисий Святогорец. Есть еще и не прославленные, но показавшие пример духовной высоты монахи.

Сейчас особо стремятся попасть на беседу к архимандриту Ефрему, папе Янису (иеромонаху Иоанну) и архимандриту Гавриилу. «Мы пришли на Афон, чтобы уйти от мира. И вот – мир идет к нам», – сокрушается папа Янис, строго отчитывая пришедших к нему на духовную беседу греков. Между прочим, все афонские старцы и игумены монастырей, очень строго относятся к вопросам семейной жизни: сожительство, разводы, второй брак, маленькое количество детей не благословляется и не находит у них поддержки за исключением действительно объективных и безвыходных ситуаций.

На Афоне. Фото: священник Дмитрий Березин Не раз запрет на посещение Афона женщинами пытались нарушить или отменить, но он продолжает существовать, потому что иначе нарушится суровая святость этих мест – мир ворвется сюда и заполнит всё суетой. Должно быть и на земле место, где можно было бы почувствовать дыхание вечности. Монастырь – это путь не для каждого, зато множество паломников каждый год возвращаются с Афона, делясь с окружающими мирным состоянием духа, пока круговерть забот снова не взбаламутит его.

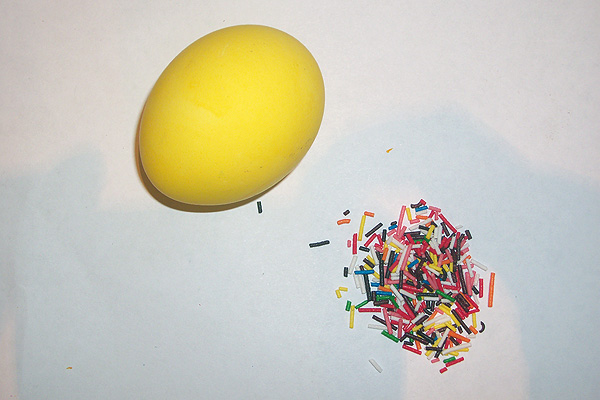

Каждому из нас нужно научиться выделять время, чтобы вырываться из суеты и по-настоящему посвящать время вечности, размышлению о действительно важных вопросах бытия. И уже исходя из этих критериев, наполнять свою будничную жизнь. 5 способов украсить пасхальные яйца 2015-04-08 14:39 Наталья Красноум Чтобы дети почувствовали себя полноценными участниками подготовки к Празднику и увидели, что родители уважают их труд, поручите им украшение пасхальных яиц. Может быть, получится не идеально, но зато с душой!

Читайте также: Просто, быстро, радостно: пасхальная откртытка за несколько минутКартинки из яичной скорлупыПисанка: возрождение чудесной традиции

Из подручных средств: природные красители и пищевой лак

Для начала подготовьте яйца, покрасьте их. Готовые магазинные краски окрашивают пальчики и мажутся, если на скорлупу попадает вода. Для детской мастерской подойдут природные красители, которые есть у каждого из нас дома:

∙ луковая шелуха – оранжевый и коричневый цвета (предварительно прокипятить);

Чтобы окрашенные яйца было удобно разрисовывать в качестве подставки можно использовать пустые коробки от спичек или 5-6 зубочисток, воткнутых во что-либо прочное.

Чтобы закрепить рисунок или аппликацию на яйцах, приготовьте «пищевой лак». Смешайте сахар с небольшим количеством воды и прокипятите, пока сироп не станет густым. Нанесите «лак» на уже нарисованные узоры губкой и дайте высохнуть. Полностью покрывать яйца сиропом не надо – будут липнуть. Сахарный лак сохраняет гуашь от растекания, а присыпку от обесцвечивания, если на яйца попадет вода.

Этот же «лак» нанесите в качестве грунтовки на те места на скорлупе, где будут узоры, если вы украшаете яйца гуашью или пальчиковыми красками. Хотя гуашь и пальчиковые краски нетоксичны, для родительского спокойствия будет лучше, если поры в скорлупе будут закрыты, а съедобная часть яиц полностью защищена. По этой же причине красками на треснувшей скорлупе лучше не рисовать.

1. Малеванка

Малеванка – это яйцо, раскрашенное обычными красками. Подойдет густая непрозрачная гуашь или же пальчиковые краски. Для того чтобы рисунки не потеряли свой внешний вид долго, смешайте немного гуаши с клейстером. Делайте это отдельно на палитре, чтобы не испортить всю баночку.

Для сложных узоров нарисуйте контур простым карандашом. Любимые детские узоры – зверушки.

2. Мозаика

Для мозаики нужно покрасить чистую яичную скорлупу в 2-3 цвета. Цвета скорлупы должны отличаться от основного цвета пасхального яйца. Отдельные скорлупки разломайте на небольшие кусочки.

Клеить мозаику на пасхальные яйца синтетическим клеем нельзя, поэтому заварите густой мучной или крахмальный клейстер: мука или крахмал (1 часть) + вода (2 части), размешать венчиком, заварить. Клейстер хранится в холодильнике несколько дней. Клейте мозаику с учетом округлой формы материалов, а именно вогнутой стороной к скорлупе.

3. Наклейки

Из самоклеющейся бумаги или пленки вырежьте детали с простым контуром: зверей, геометрические фигуры, цветы… Украсьте яйца, как подскажет фантазия.

4. Крапанка

Крапанка – от слова «крапать», то есть ставить точки. На однотонном фоне рисуют точки разных цветов. Краску для узоров тоже смешивают с клейстером.

В качестве инструментов используют предметы с округлым наконечником:

∙ медицинскую пипетку (резиновая часть);

Или рисуют без затей – собственными пальцами.

5. Присыпка

Разнообразные присыпки, которыми хозяйки украшают куличи, могут стать необычным элементом декора для пасхальных яиц. Для этого понадобятся все тот же клейстер и тонкая кисточка для рисования.

Рисуйте клейстером узор и тут же присыпайте украшениями. Выполнять узоры нужно постепенно, так удобней. Рисунок клейстером должен быть жирным, чтобы посыпка тут же «прихвалались».

Есть и другие необычные способы украшения пасхальных яиц, например, дряпанка, когда узор выцарапывают острым предметом. А проявив немного фантазии, изобретательности и желания, можно изобрести и свои необычные варианты. Узнать Христа 2015-04-08 23:40 Свящ.Федор Людоговский – Ванечка, вставай, нам пора в храм! – Ваня честно пытается протереть глаза, но в результате переворачивается на другой бок и снова начинает посапывать носом.

– Ваня, мы опоздаем! – мама приходит в ужас, обнаружив спустя десять минут, что сын всё в том же состоянии.

– Ваня, сегодня же воскресенье! Скорее! Мы должны быть на службе!

Наконец Ваня, сделав над собой немалое усилие (еще бы – после целой учебной недели!) встает. Да, мама права, нужно отправляться в храм.  photosight.ru. Фото: Андрей Ковтун Но, как сказал поэт, года не смеют погодить: пройдет время – и Ваня скажет родителям: «А зачем нужно ходить в храм?» И если родители – люди мудрые, они постараются честно объяснить сыну (или дочери), как они это понимают сами; может быть, они даже порекомендуют ему какие-то книги. А если папа-мама – люди недалёкие, то вряд ли Ваня или Маша дождутся от них чего-либо кроме упрёков: «Ах ты, неблагодарный! Больно умный стал! Сказано, надо – значит, надо! Нечего рассуждать!» – и так далее, и тому подобное.

А между тем это вполне законный вопрос, и в нем нет никакой крамолы. Многих из нас крестили в детстве, в младенчестве, не спросив нашего мнения и согласия. Но человек вырастает – и рано или поздно он всё равно оказывается перед выбором, рано или поздно он неизбежно начинает задавать вопросы – себе, родителям, Богу.

Так почему же и зачем мы ходим в храм? И – шире – зачем нам быть православными?

Начать, наверное, надо с того, что мы не просто православные: мы – православные христиане. А христиане – это последователи Христа, Христовы ученики. То есть это такие люди, которые учатся у Христа, слушают Его, вникают в Его учение, стараются понять и познать Его самого. Здесь кто-нибудь возразит: но ведь Христос жил две тысячи лет назад – как же мы теперь можем у Него учиться? И всё-таки это возможно.

Прежде всего, мы можем читать Евангелие – книгу (точнее, четыре книги), где рассказывается о Христе: как Он родился, как Он принял крещение от Иоанна, а затем ходил по Палестине, проповедовал, исцелял, воскрешал, в конце концов был пригвожден ко кресту, умер – и воскрес. Из Евангелия мы узнаём, как Христос поступал в той или иной ситуации, как Он общался с мужчинами и женщинами, с соотечественниками и с иностранцами, со сборщиками налогов и с хранителями традиционных ценностей.

Читая эту книгу, мы также можем понять, какими хотел бы нас видеть наш Учитель: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, – говорит Христос, – если будете иметь любовь между собою».

Христос также хочет, чтобы мы молились не только поодиночке, но и вместе: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Многие помнят, что во время последней праздничной трапезы с учениками (эту трапезу называют Тайной вечерей) Христос разломил хлеб, раздал своим ученикам и сказал: «Возьмите, ешьте, это Мое Тело»; затем взял чашу с вином и после молитвы сказал: «Пейте из нее все: это Кровь Моя, за многих проливаемая во оставление грехов». И мы исполняем это повеление Спасителя: мы собираемся вместе для молитвы – и причащаемся, приобщаемся Тела и Крови Христа, благодаря Небесного Отца за наше спасение через Сына.

Помимо чтения Евангелия, мы можем посмотреть друг на друга – и чему-то друг от друга научиться. Христос – Сын Божий, но и каждый человек – образ Божий. Более того: в рассказе о Суде (прочтите его в 25-й главе Евангелия от Матфея) Господь Иисус Христос приравнивает людей, нуждающихся в нашем участии, к самому Себе: «Если вы помогли им, – говорит Он, – то помогли и Мне». Можно сказать, что каждый человек по отношению к другому – это Христос. И если мы хотим быть учениками, достойными своего Учителя, нам следует к каждому человеку, встречающемуся нам на жизненном пути, относиться с уважением и вниманием, любовью и благодарностью: ведь мы встретили не кого-нибудь, а Христа. Да, конечно, каждый человек заражен грехом, помрачен им – но всё же луч божественного света нет-нет, да и прорвётся сквозь все препятствия.

Всё это хорошо, скажут читатели, но всё-таки нам порой кажется, что Христос далёк от нас. Да, правда, так чувствуют многие из нас – и не так уж редко. Но только не в дни Страстной недели. Эти дни – самые важные в году, события этих дней – важнейшие в мировой истории. Бог, ставший человеком, добровольно идет на смерть. Не убивает всех плохих парней, а умирает сам – умирает за нас и из-за нас. А ведь Христос – даже просто как человек – мог собрать огромную толпу мятежников и направить ее против кого угодно – против первосвященников, против Ирода, против Римского императора. А будучи Богом, Иисус мог разметать в стороны всех Своих обидчиков, Он мог погасить Солнце, мог уничтожить весь этот мир – и создать новый, где не было бы ни Рима, ни Иерусалима, ни Иуды, ни Пилата. Однако ничего такого Он не делает. Он запрещает Петру применять оружие; Он терпит пытки и издевательства; Он оказывается повешенным на кресте между двух преступников, в то время как третьего просто отпускают. Он терпит страшную боль – и не только физическую, но и душевную, духовную: Ему кажется, что Небесный Отец оставил Его. И в конце концов Он умирает, сказав перед этим: «Совершилось!»

И если в другие дни нам, быть может, бывает недосуг прийти в храм, то на Страстной седмице и дома, и в церкви, и всякую свободную минуту мы должны помнить о Христе, о нашем Учителе, мы должны мысленно находиться рядом с Ним, всматриваться в Него, вслушиваться в Его слова: ведь сейчас Он страдает, сейчас Он умирает за нас, чтобы сделать нас свободными и чтобы Своим примером научить нас любви.  photosight.ru. Фото: Yury I.co А умерев, Христос на третий день воскреснет – и даст жизнь каждому уверовавшему в Него.

От смерти к жизни 2015-04-12 03:45 Свящ.Федор Людоговский Двадцать лет назад я расстался с одним человеком, который был мне близок и дорог. Расставание было болезненным – и эта боль, хотя и притупилась, не покидает меня до сих пор.

Недавно мне приснился сон. Мне снилось, будто мы увиделись снова, будто мы смогли спокойно и мирно поговорить – мы вновь друзья, мы вновь открыты друг другу, мы не таим обиды: боль ушла, вернулась радость!

Но – это был лишь сон. Конечно, он дает надежду: может быть, еще в этой жизни, а может, в будущей, мы обязательно встретимся – и мы обрадуемся друг другу. Но пока что это только сон, мечта.

А бывает и другое. Бывает, что человек умирает – и уже нет надежды увидеться здесь. И всё же подчас нам снится: вот моя дорогая, ласковая бабушка; вот дед, весёлый и ироничный; умершие родственники, друзья – они здесь, со мной. Значит, то, что они умерли – это всё неправда! Они живы, они говорят со мной, обнимают меня!..

Но мы просыпаемся – и с горечью говорим себе: чудес не бывает. Это лишь сон – прекрасный, сладкий сон…

А бывает еще и вот что. В нашей жизни случается что-то трагическое, что-то страшное, что придавливает нас, погружает во тьму, не дает дышать – и мы думаем: этого не может быть, не может быть, чтобы это происходило на самом деле! Наверное, это сон – жуткий, тёмный сон. Нужно проснуться – и окажется, что всё как прежде: все живы, все здоровы, вокруг радость, воздух и свет.

Наверное, именно так думали и чувствовали ученики и ученицы Христа в те дни, когда их Учитель был взят под стражу, а затем предан жестокой смерти. Этого не может быть! Он, исцелявший больных и воскрешавший мёртвых, Он, кого так долго ждал еврейский народ, Он, чьё Царство не имеет конца – Он умер?! Нет, это, должно быть, сон – жуткий, кошмарный сон…

Но это было явью. Бог действительно умер. Его тело сняли с креста, умастили благовониями, завернули в плащаницу, положили в гробницу. Иисус из Назарета присоединился к сотням и тысячам сынов своего народа, закончившим своё земное странствие.

Что можно было здесь сделать? Лишь довершить то, чего не успели в спешке накануне, в преддверии субботы, – прийти к гробнице умершего Мессии и помазать тело миром. А еще – плакать.

И вот сквозь слёзы, посреди этой тьмы и боли мироносицы видят свет Воскресения. Они видят своего Учителя – и одновременно не видят, не понимают. Смерти не было? Всё сон? Нет, не сон. Смерть была, Иисус умер – но Он победил смерть, она не смогла удержать Его!

Можем мы ли представить себе ту радость, которая охватила учениц и учеников? Тот, кого уже погребли и оплакали – жив! И более чем жив: Он иной, Он теперь выглядит иначе, сразу Его и не узнаешь – но это Он, без всякого сомнения!

Евангелисты довольно лаконичны в своих повествованиях. Всё, к чему мы привыкли в современной художественной литературе – изображение чувств и переживаний героев, пространные внутренние монологи, описание пейзажей, оттеняющее душевный мир персонажей – всего этого здесь почти нет. Нам нужно вчитываться, вдумываться в те скупые слова, которыми обрисована встреча воскресшего Господа с мироносицами, а потом и с апостолами.

На помощь нашему воображению готовы прийти прекрасные английские авторы XX века – К. С. Льюис и Дж. Р. Толкиен. Они, думается, сумели найти слова и краски для изображения радости Воскресения, победы над злом. Но здесь есть одно отличие. те события, которые произошли в Нарнии и в Средиземье – они были явны и очевидны если не для всех, то для многих: победа Аслана над Белой колдуньей вернула Нарнии весну; падение Мордора стало известно всему Средиземью (за исключением разве что Шира). Христово же Воскресение совершилось втайне. Мир не заметил совершившегося. И потому евангелисты и не описывают всеобщей бурной радости и ликования – ничего такого просто не было. Небольшой кружок уверовавших в Иисуса из Назарета как в Мессию – вот те, кто с первых дней свидетельствовал о Воскресении Христа. Однако Царство небесное – оно как семя, как закваска. Нужно время, чтобы тесто закисло, чтобы проросло семя – но тогда уже нельзя будет не заметить, что мир меняется (в хорошем смысле!).

Нынче мы празднуем Христово Воскресение – празднуем в Европе и Америке, в Азии и в Австралии, в Африке и даже в Антарктиде. В этом году Пасха 12 апреля – в нашей стране это День космонавтики. И я уверен, что не за горами то время, когда пасхальные песнопения будут слышны и на Марсе, и на Ганимеде, и на Титане. Сотни миллионов, миллиарды людей ликуют: смерть минула как страшный сон! Спаситель жив, Он с нами! Мы примирены с Богом! И сами мы также призваны к жизни и к примирению, к любви и к радости! Обнимем друг друга и воскликнем:

Христос Воскрес, Воистину Воскрес!

Православный священник благословляет космический корабль, 2010 г. Фото: www.svoboda.org

Папа идет в Церковь 2015-04-14 15:46 Павел Федосов Я смотрю на многодетных отцов в воскресных утренних храмах. Они приводят и приносят детей незадолго до Причастия. Позади у них многодетное воскресное утро – шумное, хлопотливое, веселое, сердитое, разное: подъем, сборы, «ты почистил зубы?», «кушать будем после храма», «можешь не ходить, если не хочешь», «ну выбирай уже скорее платочек»… И вот, когда они здесь, им даётся несколько минут света, тишины и молитвы.  Фото: blaginform.ru Они стоят перед иконами, наклонив головы, как усталые вьючные животные, пришедшие на водопой. Им, как и всем стоящим здесь, есть о чем говорить и молчать перед Богом. Они знают благодарность за сияющие дни, проведенные с семьей, знают накатывающее раздражение на ближних, знают любовь, которая согревает сердце и взгляд, несмотря ни на какие бесчинства детей, знают чувство беспомощности перед заботами и желанием спать, знают тупую усталость и усталость благодатную. Их карманы набиты детскими носками, резиновыми пупсами, одиночными варежками, деталями от Лего, реже – деньгами. В их руках – то четки, то бумажный платок, чтобы вытереть ребенку сопли.

Эти, пусть иногда торопливые и скомканные посещения Церкви дают им силу, смирение и радость жить свою жизнь. Как сказала моей жене одна сильно многодетная мама, ожидающая седьмого или восьмого ребенка про свою многодетность: «если по вере жить – это понятно, а если без веры, то по нашим временам – это вообще безумие». Церковь для таких семей – не регулярный обряд, а поток Жизни, по водам которого они движутся на своих семейных кораблях.

Для кого-то переживание этой реальности не постоянно, оно мерцает, поблескивает, вспыхивает время от времени. Это приходит к тебе, когда ты, взмыленный, запутанный, встревоженный, приходишь в храм и там, будто прислоняешь горячий лоб к холодному стеклу, а потом выходишь на улицу с ясностью в ум и новым видением того, что заводило тебя в тупик. Или когда ты стоишь в праздник Троицы посреди храма, устеленного сухой травой, вдыхая ее глубокий запах. Священник исповедует тебя, и тебе кажется, будто вы с ним два воина посреди широкого поля. Или когда после долгой монастырской службы, на рассвете ты смотришь на распятие, и вдруг, будто впервые по-настоящему увидев эту открытость и беззащитность, неожиданно для самого себя начинаешь плакать. Или когда ты идешь по городу, и тебе кажется, что все в твоей жизни мучительно и непонятно, но вдруг ты замечаешь перед собой храм, а на его стене – мозаику с изображением святого Симеона Столпника и надписью: «Терпите, братия, скорби и беды, да вечные муки избудете». Или когда ты стоишь на соборовании и священники, будто медбратья, ходят между рядами людей со стаканами масла в руках и помазают тонкой кисточкой лица и руки… Ты стоишь и думаешь о том, как много у Церкви всего и для всех. Или когда в выходной день ты приводишь детей в Оружейную палату, недовольный тем, что тебе не дают спокойно отдохнуть, и вдруг, в первом же музейном зале видишь перед собой крышку раки святого Кирилла Белозерского. От взгляда на подвижника, понесшего когда-то свои труды и искушения, в тебе рождаются тишина и радость. Или когда морозным утром ты втискиваешься с младенцем на руках в переполненный храм, обливаясь потом и чувством собственной неуместности, а потом, десять лет спустя, стоишь в этом же храме и смотришь, как этот подросший младенец выходит из алтаря в золотистом стихаре и большой свечой в руках. Или когда ты стоишь на Литургии светлой седмицы и вдруг в паузе между пением хора и возгласом диакона, в тишине, свете и воздухе раздается высокий, звонкий почти детский голос: «Христос Воскресе!» Твой сын, стоящий рядом, уверен, что это ангел.  Фото: Георгей Розов, rozov.ru Из таких мимолетных переживаний, встреч, открытий постепенно прорастает узнавание и принятие Церкви как своего дома, куда ты приводишь своих детей и приходишь сам, чтобы дышать этой родной глубиной, чтобы двигаться дальше, принимать и жить день за днем эту трудную и прекрасную жизнь. Весенние цыплята 2015-04-17 01:42 Наталья Красноум В этой поделке уживаются сразу несколько техник: папье-маше, объемная аппликация, поделки из яиц, бумажная мозаика. Сам процесс похож на необычную игру, потому что утомительные рукодельные техники упрощены до предела и сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой.

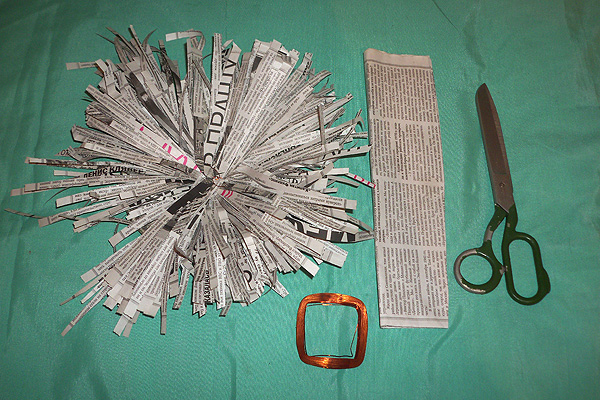

Цыпленок в яйце

Эта идея для тех пап, у которых подрастают дочери. Поделка получается нарядной, ее можно украсить и после играть.

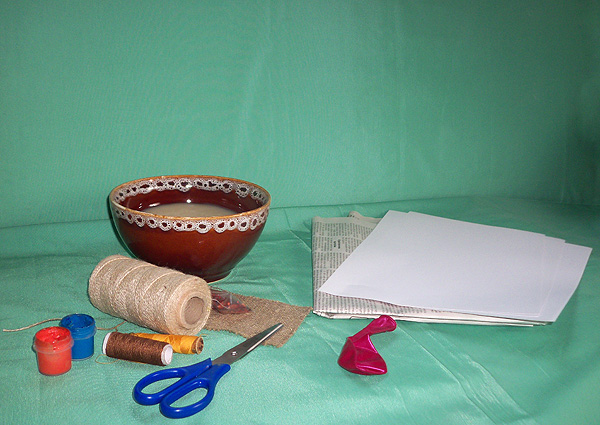

Вам понадобятся:

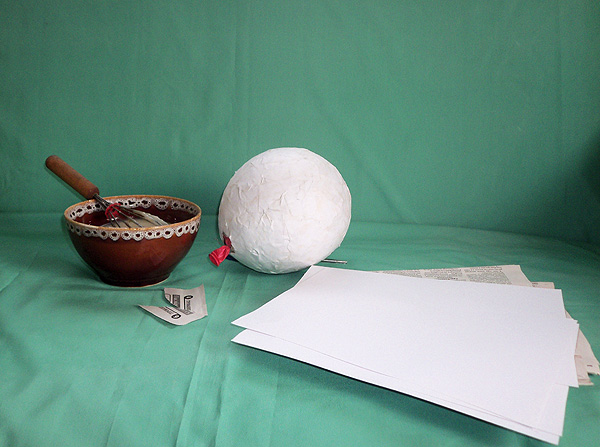

Большое яйцо, в котором будет жить цыпленок, выполняется в технике папье-маше. Основой служит надутый воздушный шар.

Разорвите газету на небольшие кусочки. Макайте каждый кусок в клейстер и обклеивайте шарик, оставив хвостик (в этом месте мы сделаем петельку, чтобы подвешивать поделку как украшение). Необходимо сделать 3-4 бумажных слоя. Если вы видите, что кусочки газеты ложатся не морщась, укрупняйте их, чтобы работа спорилась.

Когда заготовка яйца высохнет, лопните воздушный шар и вытащите его через отверстие для хвостика. Заготовка, которая высохла как следует, издает шуршащий звук, тогда как сырая поделка тяжелая и «глухая». Зашкурьте наружную сторону скорлупы наждачной бумагой.

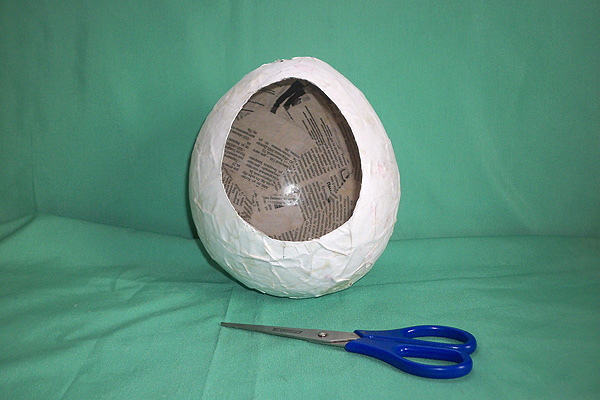

Наметьте окошко. Можете сделать контур с помощью овального шаблона. Сделайте небольшой прокол острым предметом, вырежьте овал. Аккуратно оформите отверстие для петли.

Обклейте яйцо внутри кусочками цветной бумаги, тканью или гофрированной бумагой. (Гофрированная бумага удобнее всего.)

Задекорируйте наружную часть скорлупы. Можно сделать это цветной бумагой в технике папье-маше, или выполнить мозаику или же просто покрасить гуашью. Чтобы гуашь не «мазалась» после высыхания, смешайте порцию краски с клеем ПВА.

Закрепите внутри яйца подушку из сложенного в несколько раз куска ткани. Задекорируйте гнездо цветной бумагой. Нарежьте листы бумаги тонкими полосками, сверните пучок в кольцо и уложите на подушку. Возьмите разноцветную бумагу, чтобы сделать дом для цыпленка нарядным.

Покрасьте пустую скорлупу для цыпленка гуашью с ПВА или же сварите ее в краске для пасхальных яиц. Сделайте цыпленку прическу из ниток: намотайте нитку на два пальца, перевяжите пучок посередине, концы подравняйте, закрепите шевелюру. Глаза сделайте из бусин или из пластилиновых шариков. Чтобы пластилиновые глаза не отпали, посадите их на клей ПВА. Клюв тоже сделайте из пластилина.

Укрепите цыпленка внутри яйца, если вы делали украшение, и оставьте его подвижным, если девочка будет играть. Можно обклеить цыпленка цветной бумагой. Цыпленок из скорлупы, обклеенный бумагой, очень прочный. Если быть аккуратными, с ним можно играть.

Проявите фантазию, декорируя скорлупу, и сделайте петлю, чтобы яйцо можно было подвесить.

Умный цыпленокЭта поделка скорее для мальчиков.

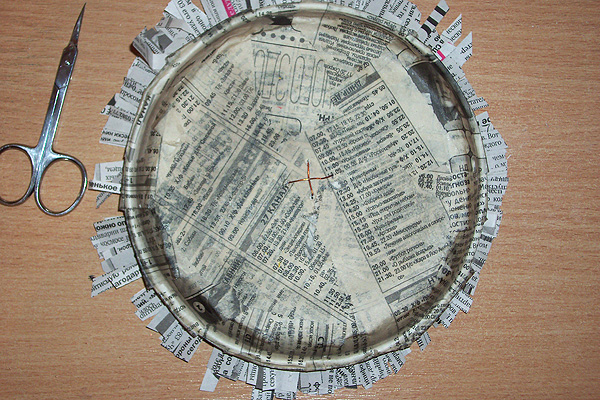

Вам понадобятся: Тарелки и яичная скорлупа декорируются газетной бумагой в технике папье-маше. Бумага клеится в два-три слоя, поэтому работа выполняется очень быстро.

Одноразовые тарелки – это днище гнезда. Обклейте их с обеих сторон в два слоя. По краям пустите бумагу внахлест.

Скорлупки-половинки – часть композиции. Обклейте их газетой в один слой только внутри.

Цельная скорлупа – будущий цыпленок. Для прочности обклейте ее бумагой в два слоя.

Нарежьте газетную бумагу тонкой лапшой. Сложите несколько листов вместе, и разрежьте их большими ножницами. Если полоски будут кривоваты, это не страшно. В общей массе дефект будет незаметен.

Распределите газетные полоски на три равных пучка. Длина пучков должна превосходить диаметр днища хотя бы на 3 см. Прикручивайте пучки к днищу проволокой, располагая их равномерно по окружности.

Обрежьте избытки газетных пучков так, чтобы они выходили за края гнезда на пару сантиметров. Постарайтесь сделать срез не очень ровным, чтобы придать поделке фактурность и естественность. Подкрутите верхний слой газетных полосок вверх – прижмите тонкий пучок к лезвию ножниц и оттяните кверху, получится завиток. Так вы придадите гнезду объемность.

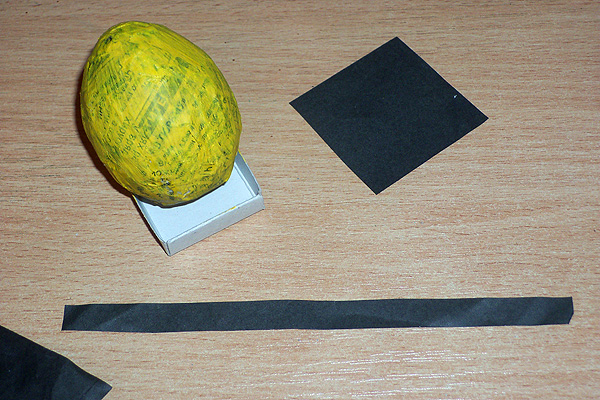

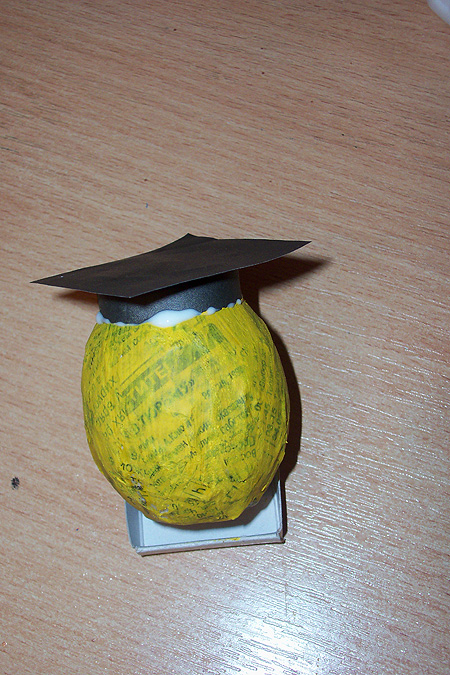

Покрасьте цыпленка гуашью. Чтобы гуашь, смешанной с ПВА. В качестве рабочей подставки используйте пустой спичечный коробок. Магистерская шапка сделана из полоски бумаги высотой 0,5 см и квадрата со сторонами 4,5–5 см.

Расположите части композиции (скорлупки-половинки и цыпленка) в гнезде. Места соприкосновения деталей с гнездом обильно смажьте ПВА, положите детали на место и дайте высохнуть.

Портрет отца: Максим Троценко, финансовый консультант, отец троих детей 2015-04-20 01:17 Редакция Быстрыми штрихами изображает лицо человека художник на морской набережной или на пешеходной городской улочке, но привычные его руки, опытный глаз схватывают что-то такое важное, глубокое, скрытое в человеке. Вот и мы решили рисовать портреты отцов. А пока работает художник, поговорим с нашими героями об их отцах и собственном отцовстве, о детстве и детях. И в разговоре этом, может быть, проявятся очень личные, особенные для каждого переживания. А в целом эти портреты, мы надеемся, позволят нам лучше узнать мужчин современной России в контексте прошлого и будущего.

Финансовый консультант. Родился в 1976 году. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, Антверпенский университет по программе Executive MBA, Высшую школу экономики по специальности коучинг (психология). С 2000 года живет в Москве. Женат. Трое детей: Иван (2008), Матрёна (2011), Александра (2014).  Максим Троценко, финансовый консультант, отец троих детей О сестре-максималистке и примере отца

У меня сестра максималистка. В хозяйстве все должно быть идеально, на работе она сидит до полуночи, сын на бюджет поступил в Плехановский. Мы все время с ней вспоминаем: сижу за столом, я сгорбился, сестра сзади подходит, меня по спине как хлопнет: не сутулься!

Она очень ждала сестру… А тут родился я – УЗИ же не было, никто ничего не знал до последнего, она очень расстроилась. Ей в утешение сказали: ты выберешь имя. Она хотела меня Августин назвать, потому что я в августе родился. Ей объяснили, что не надо, и она выбрала Максима. В честь негритенка из фильма «Максимка».

Однажды оставили меня с ней. Ей лет шесть, мне год. Пришли родители с работы: пеленки все постираны и развешаны по цветам радуги. Она и сейчас такая: то пирожки передаст, то надо было с нашими детьми посидеть, она все дела бросила и сидела, сколько надо.

Отец всю жизнь учителем работал, сначала мастером ПТУ, потом учителем труда в школе, всегда со станками, с деревом, поэтому он очень много дома делал мебели, начиная от табуреток и заканчивая шкафами-купе (раньше они назывались стенные шкафы).

Что-то мы с ним начали делать и то ли отрезали не так, то ли замерили не так. Я говорю: «ой… теперь все переделывать». А он очень спокойно мне отвечает: «Самое главное – не бойся ничего переделывать. Можно сделать тяп-ляп, поскорее, чтобы не переделывать. Но чего бы это ни стоило, надо сделать все хорошо».

Мама перед смертью болела лет 10, причем это болезнь на нервной почве была, и ему очень тяжело с ней было. Я видел, что ему приходится терпеть. Но он с ней был, не бросил.

И он никогда не жаловался. Даже о том, что у него рак и ему тяжело, мы в последний момент узнали, когда он уже скрывать не мог. «Чего у тебя?» – «Да все нормально, очередные анализы, все нормально». Это я бы назвал силой, это не из гордости, а именно, чтобы никому не мешать, не беспокоить никого.

О долгожданных детях

У нас детей не было 10 лет. Четыре года мы не задумывались об этом. Когда поженились, мне было 24, жене — 22. Понятно, ни квартиры, ничего. Когда мы в первый раз узнали, что будет ребенок, спокойно отнеслись. Когда поняли, что его не стало… Мы стали стремиться. Когда во второй раз поняли, что будет ребенок, я очень обрадовался. И начал Бога молить, чтобы он был.

Это событие всю жизнь перевернуло. Я даже похудел на 10 килограмм.

Дети долгожданные, мы психологически были готовы. Раньше мы много времени с друзьями проводили. А сейчас вопрос даже не встает, чтобы ребенка сдать няням или бабушкам, поехать отдохнуть. Всегда с детьми. Жена вообще против нянь. Правда, с третьим ребенком, мне казалось, что будет труднее. Уже не помню, насколько я боялся, что не справимся с троими, а вот жена моя Мария нисколечко не боялась! Первую в жизни няню наняли только через полгода после рождения Саши. Да и то, не на полную неделю, а только ради раздельных поездок детей на занятия и к логопеду.

Третий ребенок нужен в первую очередь самим детям. Истинно сказано: один ребенок — эгоист, два — антогонисты, а три — команда. Может, это слишком резко, но зато ярко показано, насколько эмоционально легче детям из многодетных семей. В том, что легче, я убедился и на собственном опыте, и наблюдая за многодетными семьями близких друзей и родственников.

Если бы на работе складывалось так, что дети меня не видят – я прихожу, они уже спят, – я бы так долго не смог и варианты бы стал искать. Потому что я знаю, что если уйду после семи, то с детьми не пообщаюсь, и для меня это большая потеря. Все равно все дела не переделаешь. Бывают такие моменты, когда сидишь до последнего, но это такая гордость, что ли: сделаю, тогда пойду. А на следующее утро приходишь – та же самая куча проблем. Конечно, бывает, что необходимо сидеть, но это скорее исключение.

Общение с детьми – это как воздух. Ты им дышишь, не наслаждаешься же каждым вздохом, но если воздуха нет, ты почувствуешь: дышать хорошо.

У жены родители в Новосибирске, и они, конечно, внуков хотят видеть. И ей там проще. Поэтому она с детьми летом на месяц может уехать, и я их по две недели не вижу, на выходные к ним слетаю раз в месяц. Казалось бы, приходишь с работы, детей нет, никто тебя не беспокоит, занимайся, чем хочешь: книги читай, телевизор смотри, что-то доделай, что давно хотел доделать. А вечер проходит, и пусто в душе.

Об обычном вечере с детьми

Любимое Ванино занятие играть в путешествия.

— Давай ты будешь чудовище, я – путешественник, мы отправляемся на планету-ужаснету.

Я сажаю их в коробку, оттащил волоком её в другую комнату, все, мы прилетели.

— Пап, а давай на нас напали чудовища… а давай еще там было холодно… а давай они подкрались незаметно… – И он мне пять минут рассказывает, чего надо сделать.

Потом я, например, беру мягкую большую игрушку и начинаю на него нападать. Он эту игрушку колотит, Маня присоединяется. Все, мы всех победили. Надо идти кушать, я говорю: «Последнее чудовище». Они: «Нет, нет! Давай не последнее! Давай еще два». Два чудовища напали.

— Все, Вань, всех победили, давай обратно на землю. Что мы забрали с собой, какие трофеи?

— О, а давай это чудовище решило с нами подружиться и захотело с нами полететь.

— Давай.

Моя роль в этих играх второстепенная. Ваня всегда придумывает, Маня всегда присоединяется. Нет никакой поучительности, познавательности, это просто игра, мы себя кем-то представляем.

Или спрашивает:

— Папа, а какие ты мультфильмы смотрел? А еще какие?

Потом говорят:

— Давай покружимся.

Беру за руки их, кружу.

За такими простыми занятиями вечер проходит. Вместе покушали, за едой что-то им рассказываю, спрашиваю, что было, посмотрели вместе мультфильмы…

Я считаю, что очень важно мультфильмы вместе смотреть. Потому что, даже если они этот мультфильм 10 раз смотрели, Ваня может спросить: «Пап, а почему он так сказал? Пап, а почему он всех обманул?» Если ответ его не удовлетворяет, например, отвечаешь абстрактно: «Потому что он плохой», дальше спрашивает: «А почему он плохой?» Ему важно смысл понимать.

О капризах

Сейчас основная проблема – капризы, с человеком еще сложно договариваться.

Только что ребенок бегал счастливый, вдруг: «я хочу шпроты!» Это с Маней недавно было. Я говорю: «Суп поешь – будут шпроты». Она начинает плакать: «Ааа… я хочу шпроты…» Ты к ней с ласками – она отбивается. Это нормально. Я понимаю, что это не на меня. Лежит повторяет: «я хочу шпротыыыыы…» Потом, когда она начинает «меня никто не любит…», я понимаю, что тон сбавился, она уже может меня услышать. Подхожу: «Я же тебя люблю, ты моя хорошая…» – глажу, беру на ручки. Она три минуты со мной походила, потом сама говорит: «Ну ладно, две ложечки съем, а потом шпроты, ладно?» И садится, съедает суп, и все нормально, она счастливая, как ни бывало.

Видимо, когда я ей говорю: «Нет, ты сначала съешь суп, потом – шпроты», – она это интерпретирует по-своему и воспринимает как: знаешь, Маня, я тебя не люблю, что хочешь, я тебя не люблю. Поэтому надо ей сказать, что ее любят, а шпроты – это уже так, вопросы здоровья.

Для Мани главный смысл – все повторить, все сделать, вообще все. Когда спрашивают, кто хочет быть Морозом, она отвечает: «я». «Кто хочет лошадью быть?» – «Я!» Редко когда что-то одна делает. Она все время с Ваней. Что Ваня берет – отдай. Но отдай, не чтобы убежать и уединиться, а чтобы поиграть с ним.

О «ноуке» и Боге

Если раньше он то тем, то этим хотел стать, сейчас год уже Ваня беспрерывно хочет быть ученым.

В прошлом году, когда дети у бабушки месяц жили, она Ване подарила энциклопедию школьника, дедушка ему читал часами. Дедушка на улицу почти не выходит, и поэтому, если дети дома, он им с удовольствием читает. На время родов я детей туда увез, Ваня взял с собой эту энциклопедию, она уже затрепана вся. Зашел, разулся:

— Дедушка, привет! — Нашел его лупу, дал ему энциклопедию, улегся на диван: — Давай, дедушка, читать.

Одно из первых слов, которое он научился писать – это «ноука». И постоянно задает вопросы:

— Папа, бывает так, что открытие, которое уже сделано, еще раз открывают?

Делаем что-то, например, порядок мы с ним наводим, он постоянно спрашивает: а почему? а почему? Я как-то стараюсь ему ответ найти.

Когда доходишь до чего-то необъяснимого, говоришь:

– Ну, это Бог так создал.

– А почему он так создал?

– Это только Богу известно. Потому что Он самый умный и всемогущий.

Это его устраивает.

– А… – и следующий вопрос начинается.

О детской вере и умении ориентироваться

Мы каждое воскресенье ходим в храм. Во время поста мультиков не смотрим, я детям объясняю, почему. Молимся перед едой. И утром, и вечером. Читают «Отче наш» и «Богородицу». У нас духовный отец есть, у которого мы с женой преимущественно исповедуемся, жена вообще только у него, я с ним сверяюсь, спрашиваю ключевые моменты по воспитанию.

Я оставлял Ваню в Новосибирске у бабушки, говорю: «У тебя два задания – слушаться бабушку и молиться утром, вечером и перед едой». Бабушка в Новосибирске неверующая. Поначалу она иногда говорила, что «нечего детей в храме морить, лучше бы погуляли», но сейчас не возражает. Жена ей недавно звонила, она сама рассказывает: «Утром встали, умылись, помолились…» Не думаю, что бабушка детей потащила молиться, значит, они сами.

Я стремлюсь, чтобы, когда перед ними начнет вставать выбор, у них внутренняя система уже была, что можно, что нельзя, чтобы защитить их от грубых ошибок, чтобы они могли решать в сложных ситуациях – соврать или не соврать, защитить или не защитить… Сначала «я тебя попросил, мы о чем-то договорились, и ты это сделал», а потом – чтобы они сами ориентировались.

Подготовила Анна Ионычева. Художник: Галина Веденичева.

Читайте также:

Отцовское выгорание, или Папа-функция 2015-04-22 09:21 Игорь Лунев Впервые понятие «синдром эмоционального выгорания» в психологию ввёл Герберт Фрейденбергер в 1974-м году, в России же об этом явлении заговорили в 90-х годах прошлого века в первую очередь в связи с проблемами специалистов помогающих профессий. Позже в церковной среде стало рассматриваться и выгорание священнослужителей. А с некоторых пор о выгорании заговорили и в контексте семьи. На тему материнского выгорания написано немало статей, где содержится как описание этой беды, так и немало дельных советов, как с этой бедой справляться*. Но вот об отцовском выгорании до сих пор говорить было как-то не принято. Именно поэтому основная цель данной статьи – не поговорить ещё раз о симптомах выгорания как такового или о способах его преодоления, а рассмотреть ту часть проблемы, которой до сих пор должного внимания не уделялось.  photosight.ru. Фото: dimitt Жертва или требователь жертв?

Надо сказать, что и сами семейные мужчины могут годами не замечать в себе симптомов выгорания. Анозогнозия, то есть отрицание болезни, часто идёт у них бок о бок даже с серьёзными душевными катаклизмами, вызванными эмоциональной истощённостью. В этом смысле мужчины оказываются более архаичными, ведь в давние времена и материнскому выгоранию особого значения не придавали.

Вообще, надо заметить, что проблема выгорания – это свидетельство возросших запросов современного человека к собственной повседневности. Наши предки (и не такие уж далёкие в том числе) гораздо меньше тяготились рутиной, чем мы. Факт есть факт: большинство из нас чувствуют себя несчастными, если их быт состоит только из забот о семье либо внутри самой семьи, либо вне её – с целью обеспечения этого микросоциума материальными ресурсами. Друзья, творчество или хотя бы хобби – это то, чего многим из нас не хватает, даже когда в семье у нас всё как будто хорошо. Именно «как будто», потому, что если семья становится между нами и всем остальным миром (как внешним, так и нашим внутренним) – то это уже в принципе ненормально.

И здесь вспомним, что лучшее средство от выгорания – нормальное отношение к человеку его ближних, его семьи, а также его собственные здоровые представления о семье. Если отсутствует первое, он будет биться об стены непонимания и при этом постоянно быть одновременно и «приносящим себя в жертву», и «виноватым». Если отсутствует второе – он будет переживать из-за несуществующих проблем, мучить ближних своими неадекватными претензиями, то есть, наоборот, превратится в «требователя жертв».

Муж-функция

Что может стать причиной выгорания отца семейства? В первую очередь его бытовая объективация вкупе с отсутствием реального влияния на жизнь семьи. В патриархальном обществе на муже лежала огромная ответственность, но в своём доме он был и хозяином. Нынче мы нередко можем наблюдать: ответственности у мужа меньше не стало, но никакой власти в своей семье он не имеет.

Понятно, что слово «власть» для многих стало синонимом слова «тирания». Но всё-таки имеет смысл вернуться к нормальным смыслам. И задуматься: как может человек отвечать за то, что ему не принадлежит, за то, что ему не вверено?

И ещё: об ответственности перед кем идёт речь? Если муж – глава семьи, он отвечает за происходящее в семье перед Богом, отчасти перед обществом, которое придерживается определённых правил. Муж-объект отвечает перед женой. Именно женщины во многих современных семьях решают, как эти семьи должны жить. Своим мужьям они только сообщают о своих решениях. Но даже если муж выполнит все эти требования, ни уважение жены, ни мир в его семье, ни само наличие этой семьи ему не гарантировано — его всё равно могут изо дня в день «пилить», вызывать в нём чувство вины, и да, его могут бросить или выгнать.

Увы, довольно типичная ныне история: на этапе знакомства понравившаяся женщина представляется мужчине понимающей собеседницей, верной подругой, но вот отшумела свадьба, родился ребёнок… И та, которая казалась близким человеком, превращается в предъявителя претензий. У нас как-то не принято напоминать женщине, что даже став матерью, она не должна переставать быть женой — напротив, кажется, заботой о ребёнке теперь не оправдывают разве что уголовные преступления. Мужчина вдруг понимает: в праве принимать решения о нуждах семьи ему отказано, ему даются уже готовые директивы. Если он не в состоянии выполнить эти директивы (даже по объективным причинам — например, экономический кризис в стране и т. п.), ему вынесут приговор: «Не можешь обеспечить семью». Тогда женщина с ребёнком может уйти к тому, кто (как она решила) обеспечивает — и такой её поступок окажется вполне приемлемым для общества. (Замечу особо: говорю о случаях, когда оставляют не пьяницу, наркомана, лентяя или домашнего насильника, но вполне приличного честного человека, просто имеющего не очень высокий уровень достатка.) Кстати, ребёнок в такой семье — это ребёнок женщины, а не ребёнок обоих родителей. Отцу только делегируется право участвовать в жизни ребёнка, часто в зависимости от того, насколько исправно он выполняет требования своей жены.

Далее: вдруг обнаруживается, что женщина негативно воспринимает интересы мужчины, не связанные с зарабатыванием денег и выполнением других семейных дел. Друзья, увлечения — для его жены помехи, угроза её контролю над мужем, возможные причины ущерба для семьи. Слезами, скандалами, хитростью можно постепенно добиться, что в жизни мужчины не останется ничего кроме семейных обязанностей, а то, что при этом и семейные радости для него поблекнут — его проблема. Некоторые «мудрые» жёны считают полезным позволять мужьям какой-то отдых, чаще всего какую-то не особо интеллектуальную «расслабуху» вроде редкой выпивки или редких же походов на спортивные матчи в качестве зрителей.

Итог: семья для человека стала тюрьмой, он чувствует себя функцией. Что и приводит к эмоциональному выгоранию.  photosight.ru. Фото: Vladislav Шкипер® Наскучил даже детям

Как начинает проявляться отцовское выгорание? Было время, когда мужчина видел своё счастье в создании семьи с этой конкретной женщиной. А теперь он всё чаще тоскует по своей холостой добрачной жизни. Идут годы, и он всё чаще кажется себе карикатурой на себя прежнего — и не из-за возрастных изменений внешности. С каждым годом всё более смутно, но он помнит себя принимающим самостоятельные решения, не боящимся в чём-то ошибаться, интересующимся и интересным. Но, кажется, он стал скучным даже для своих детей — ему ведь нечего им рассказать и показать, не говорить же с ними о проблемах на работе…

Впрочем, и жену, и детей он по-своему любит — можно назвать это только привязанностью, но всё-таки какая-то любовь есть и тут. Только эта любовь оказывается на периферии сознания человека, уступая место интеллектуальному и эмоциональному отупению.

Внутренняя эмиграция

Почему речь идет не о выгорании мужа, а о выгорании именно отцовском? Потому, что такое душевное состояние мужчины в первую очередь сказывается на его отношениях с детьми. Жена может долгие годы ничего особенного не замечать. Если кто-то из ближайшего окружения даже мягко намекнёт ей, что её муж изменился не в лучшую сторону, и что, возможно, дело тут в сложившейся семейной обстановке, такая женщина или отрицает очевидное или ни в коем случае не признаёт свою долю ответственности за происходящее. В семейном же кругу она продолжает привычно «пилить» мужа за недостатки – для неё он всегда в чём-то виноват, хоть с выгоранием, хоть без оного. А вот дети… Дети вынуждены терпеть отца-функцию.

Что дальше? Кризис может привести к бытовому пьянству, к разводу. Гораздо менее заметным, но не менее распространённым оказывается такое следствие отцовского выгорания, как своеобразная внутренняя эмиграция. Человек начинает жить двойной жизнью, но речь идёт не о супружеской измене. Внешне он остаётся всё тем же семейным придатком, а внутренне пребывает в каких-то иных мирах, воображаемых или реальных. Такое состояние души хорошо описано в песне «Музыкант» Александра Башлачёва, герой которой — обычный кабацкий «лабух», формально живущий в семье, но «по ночам он слышит музыку». Понятно, что в воспитании детей такой человек может участвовать лишь спорадически. Некоторые из таких отцов мучаются от чувства вины перед детьми, некоторые вообще перестают рефлексировать, просто «плывут по течению»… Но с каждым годом между отцом и ребёнком остаётся всё меньше связей.  photosight.ru. Фото: Светлана К И опять-таки, общество, скорее всего, возложит вину за это исключительно на отца. Да, некоторые из ближних, как я уже сказал, могут критически относиться и к поведению женщины. Но всё-таки со стороны чаще всего это выглядит так: муж и отец – равнодушный лентяй, а жена и мать – «всё тянет сама», возится с детьми да ещё терпит супруга-эгоиста. Как правило, женщины внешне более эмоциональны, и эта внешняя эмоциональность только усиливает образ «всё-на-себе-тянущей». Это естественно, ведь даже нормальный мужчина не станет всхлипывать и вскрикивать из-за каждого чиха ребёнка.

Здоровый прагматизм

Семья, в которой отношения между супругами и их детьми выстроены подобным образом, больше напоминает злобную карикатуру на саму себя. Существуют различные программы по преодолению семейного кризиса, многим они помогают. Но для того, чтобы обратиться за помощью к специалистам, надо хотя бы признать болезнь. Беда в том, что часто и муж, и жена, и их дети привыкают жить такой жизнью и уже не замечают беды. Не замечают, пока кто-то из членов семьи не сорвётся…

И всё-таки лучшими остаются профилактические меры. Снова повторюсь – у людей с изначально здоровым представлением о семье и вообще о человеческих отношениях вероятность выгорания сводится к минимуму. Но есть ещё кое-что. Романтически настроенные натуры (а таких у нас, увы, большинство) склонны в начале серьёзных отношений с представителем противоположного пола совершать ошибку: не проговаривать собственные интересы, полагаясь на то, что «главное – любовь, а остальное само утрясётся». Однако практика показывает, что само ничего не утрясается. И ещё до вступления в брак мужчина и женщина должны договориться о том, что для каждого из них важно, о своих личных временах и пространствах.

Конечно, здесь не обойтись без компромиссов. Но у каждого останется то, от чего отказаться он может только по своей воле. А выглядеть это может по-разному. Например, так: «Дорогие, я весь ваш, но каждый третий четверг месяца меня не трогайте – я занимаюсь живописью». И какая любовь может быть между людьми без взаимного уважения?  photosight.ru. Фото: Natalia Rublina * Хороший пример такого исследования: Материнское выгорание: жертва неизбежна? Коля Конюков и его предки. Семейство Майковых 2015-04-24 11:02 Свящ.Федор Людоговский Страшно запутанная генеалогическая история

Глава 1. Старые фотографииГлава 2. Родословное древоГлава 3. Родственники в сети

Глава 4. Семейство Майковых

– Кто-нибудь еще ответил? – спросил Колька вечером. Папа Митя знал эту Колькину манеру: говорить или спрашивать о чем-то «с середины» – так, как будто разговор не только что началася, а продолжается, и собеседник прекрасно понимает, о чем идет речь. В таких случаях Митя всегда напоминал сыну, что вокруг него находятся люди, которые в большинстве своем не владеют телепатией. Но сейчас он не стал занудствовать, поскольку прекрасно понимал, о чем речь. В последние полтора месяца Колька ежедневно (а то еще и не по разу в день) интересовался, ответил ли кто-нибудь на их запросы в интернете насчет Конюковых. Ответы, надо сказать, были, но все какие-то не вдохновляющие: а вот в Самаре есть двадцать Конюковых; а вот у меня дедушка тоже был Конюков; а вот в той деревне, где у меня родственники жили, тоже были Конюковы,– и так далее, и тому подобное. Но ведь фамилия-то далеко не уникальная, так что поди пойми, родственники тебе эти Конковы или просто однофамильцы.  photosight.ru. Фото: Edward Asgrupp – Нет, старик, ничего нового. Всё как и раньше.

– Понятно, – разочарованно протянул Колька.

– Ладно, не грусти: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Зато, – папа сделал многозначительное лицо, – я узнал много интересного об одном семействе.

– О каком? – спросил Колька без большого энтузиазма.

– Майковы! – торжественно возгласил Митя.

– Майковы? – кажется, это слово ни о чем не говорило Кольке.

– Ну ты даешь! – удивился папа. – Ну хоть это-то ты должен знать:

Весна! Выставляется первая рама —

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

– А, да, это, кажется, мы проходили!

– «Проходили»! – передразнил Кольку папа. – Ты что ж, только то, что проходите, читаешь? Ладно, ладно, не дуйся. Лучше слушай. Семейство совершенно удивительное: куча гениев и талантов на квадратный метр.

– Это как? – не понял сын.

– А вот как!

И Митя принялся рассказывать о своих открытиях. Получалось в самом деле интересно и необычно.

Родоначальником Майковых считается некто Андрей Майко – он был дьяком (чиновником) при великих князьях московских Василии Тёмном и Иване Великом (это вторая половина XV века). По некоторым сведениям, его родным братом был преподобный Нил Сорский (в миру – Николай); по крайней мере, Майковы всегда относили знаменитого нестяжателя к числу своих предков.

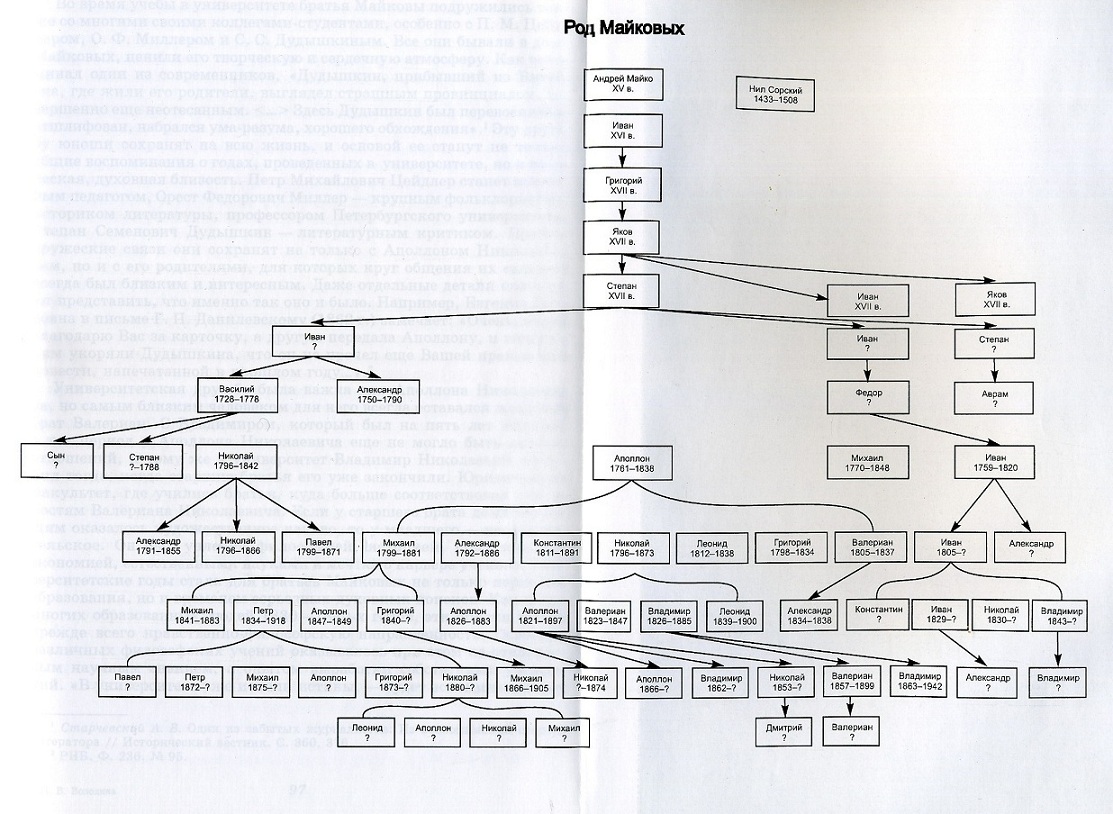

Дальше несколько поколений Майковых по именам неизвестны, но начиная с Григория Ивановича, жившего к конце XVI – первой половине XVII веков, майковское древо прослеживается вполне хорошо. У Григория Ивановича был внук Степан Яковлевич, а у того – три сына: Степан, Иван и… тоже Иван. Сейчас это кажется странным: не принято родных братьев или сестер называть одним и тем же именем. Но в те времена многое было иначе. Детей часто называли по святцам: смотрели в церковном календаре, память каких святых приходится на день рождения ребенка (или на один из ближайших дней) – и так и называли. Один сын мог родиться, когда празднуется память преподобного Иоанна Лествичника, другой – в день мученика Иоанна Воина. И оба будут Иваны. Наверное, так и получилось в том поколении Майковых. Только вот дней рождения этих Иванов – Ивана Большого и Ивана Меньшего – мы уже не знаем.  Схема Родословной поэта Майкова по Н.В. Володиной (2003). Источник: forum.vgd.ru.

У Ивана Большого было два сына и дочь: Василий, Александр и Александра. Александр Иванович ничем особенно не прославился; зато Василий Иванович Майков (1728–1778) был известным в своем время поэтом и драматургом.

У Василия Ивановича было несколько детей (но ни одного внука).

Младшая из его дочерей, Наталья, вышла замуж за Михаила Антоновича Хлюстина.

А родной брат этого Хлюстина, Семен Антонович, был женат на Вере Ивановне Толстой, двоюродной тетке Льва Толстого.

А братом Веры Ивановны был Фёдор Иванович Толстой (1782–1846), известный как Фёдор Толстой-Американец, ставший прототипом для персонажей Льва Толстого и Александра Сергеевича Грибоедова.

А матерью Веры Ивановны Толстой была Анна Фёдоровна Майкова, внучка Ивана Меньшого.

А Александра Ивановна, сестра Василия Ивановича Майкова, была замужем за Василием Ивановичем Толстым, который был четвероюродным братом Ивана Андреевича Толстого, мужа Анны Фёдоровны Майковой.

А дочь Василия Ивановича Толстого и Александры Ивановны Майковой, Мария Васильевна Толстая, вышла замуж за литератора Павла Ивановича Фонвизина, родного брата известного драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1743–1792).

– Пап, я запутался, – сказал Коля.

– Да уж, неудивительно, – признал папа. – Но дальше будет несколько проще.

И Митя стал рассказывать дальше. В самом деле, тут уже что-то можно было понять. У Александра Ивановича, брата Василия Ивановича, был сын Аполлон Александрович Майков (1761–1838).

– Это который поэт? – Коля решил, что пора блеснуть своими познаниями.

– Поэт – да не тот, – усмехнулся папа.

– Как не тот?

– Да так. Того поэта, про которого мы с тобой вначале говорил, звали Аполлон Николаевич, и жил он на несколько десятков лет позже. Кстати, он был родным внуком Аполлона Александровича. Но подожди, не спеши, давай всё по порядку, а то опять запутаемся.

– Давай, – согласился Колька.

Итак, Аполлон Александрович Майков был поэтом, а также директором императорских театров. У него было много детей. Среди них нужно прежде всего сказать о Николае Аполлоновиче (1796–1873). Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, был ранен на Бородинском поле, а позднее стал художником. Женат он был на Евгении Петровне Гусятниковой. Она была писательницей, хоть и не очень плодовитой и знаменитой.

У Николая Аполлоновича и Евгении Петровны было четверо сыновей.

Старший, самый известный из четырех братьев, да, пожалуй, и из всех майковского рода – поэт Аполлон Николаевич Майков (1821–1897).

Его брат Валериан был талантливым литературным критиком, но прожил совсем недолго – утонул, купаясь в озере, на 24 году жизни. Домашним учителем Аполлона и Валериана был писатель Иван Александрович Гончаров (1812–1891).

Следующий брат, Владимир, был чиновником в министерстве финансов – но при этом издавал детские и юношеские журналы («Подснежник» и «Семейные вечера»). Жена Владимира Аполлоновича, Екатерина Павловна Калита, была писательницей. Один из их сыновей, Владимир Владимирович Майков (1863–1942), стал членом-корреспондентом Академии наук.

Наконец, четвертый сын художника, младший брат поэта, Леонид Николаевич Майков, был академиком, занимался исследованием истории русской литературы, а также разысканиями в области генеалогии – в том числе своего собственного рода.

– Да, – сказал Колька. – Да…

– Слишком сложно? Надо бы это на бумаге нарисовать… Но и это еще не всё! Ну потерпи, брат, еще немножко, а? Тут ведь что интересно: это семейство было почти всё литературно одаренным. Вот, к примеру, у Николая Аполлоновича (это который художник) был брат Валериан (не тот Валериан, который литературный критик, а его родной дядя, Валериан Аполлонович; он, кстати, тоже умер довольно рано). Один из его внуков, Константин Михайлович Маркелов, после революции оказался в эмиграции, в Париже. И там он написал воспоминания о детстве, о летней жизни в имении Красный Стан под Можайском.

– Здорово! – признал Колька, впрочем, без особого восторга.

– А его племянник, Владимир Дмитриевич Маркелов, праправнук директора императорских театров, тоже написал мемуары. А правнук одной из младших сестер этого Владимира Дмитриевича…

Тут папа Митя заметил, что сына уже сморило и он вот-вот сползет со стула на пол. Подумав с секунду, он аккуратно переложил Кольку на диван, а сам повернулся к компьютеру: «Так, а вот у Николая Аполлоновича Майкова была сестра Надежда… Ага, и она вышла замуж за писателя Свиньина… Так, очень интересно… А их дочь вышла за писателя Писемского… А двоюродный племянник этого Свиньина – не кто иной как Михаил Юрьевич Лермонтов… А Лермонтов – 10-юродный племянник самого Пушкина… Ну и дела!..»

Да, генеалогия – это весьма запутанная вещь. Но очень интересная и захватывающая! Папа Митя очнулся где-то в середине ночи. К счастью, на следующий день была суббота и на работу идти было не нужно.

Записки приемного отца. Холодильник на замке 2015-04-27 13:59 Андрей Зайцев Мне было лет 6, когда я задумался о том, откуда берутся дети. Я не верил в аистов и капусту, и появление детей было для меня загадкой. Сейчас мне 36, я многое знаю, и совсем недавно у меня появился сын. Я очень долго его искал. И нашел. Нет, конечно, не в капусте, но… О своих чувствах мужчины-родителя я хочу рассказать читателям «Бати». Герой моих статей – не совсем я сам, так что не требуйте от меня полной откровенности. У каждой семьи должны быть тайны, в душе человека есть места, куда он никого не пускает. Но я хочу вместе с вами пройти этот путь обретения счастья, и, надеюсь, мой опыт приемного отца окажется кому-то полезен.

За десять минут до выхода на вокзал мужчина решил побриться и сильно порезался. Проблема в том, что мужчине чуть больше четырех лет. Это мой сын. В гостях у родственников он нашел оставленную кем-то бритву, пошел помыть руки, ну, заодно и «побрился».

Вообще, жизнь с маленьким ребенком подчиняется нескольким простым законам.

Если в доме тихо, и вы не видите малыша, значит он:

А. Спит. Б. В детском саду. В. Все остальное.

С первыми двумя пунктами нет никаких проблем. Сложности начинаются в разделе «все остальное».

Вы отправляете ребенка играть в бабушкину комнату, а через некоторое время узнаете, что он уже рассыпал все шахматные фигурки, чуть не добрался до покерных фишек, нашел лак для ногтей и разрисовал им пол, достал из холодильника и съел шесть мандаринов и смешал в холодильнике кетчуп, майонез и шоколад.

Вероятно, что-то не так с моим холодильником.

Я не могу повесить на него амбарный замок и нести круглосуточную стражу, я не могу бросить работу и целый день наблюдать за тем, что делает сын в соседней комнате, я не могу постоянно держать его при себе, поскольку он отвлекает и требует внимания. Так что у родителей остается всего несколько вариантов.

Можно объяснить мальчику, что нельзя брать без спросу чужие вещи и трогать различные приборы (что мы с женой регулярно делаем); можно забить на работу и целый день заниматься сыном (чего я не делаю никогда); можно втайне наклеить на холодильник липкую ленту, а затем посмотреть, открывал ли ребенок дверцу, но тогда непонятно, что делать после этого взрослым, и как самим открывать ящики и дверцы, не повреждая контрольной ленточки.

Конечно, еще можно наказывать, но это процесс утомительный и не бесконечный. Лишили ребенка шоколада – он балуется, поставили в угол – ситуация не изменилась, вспылили и еще как-то ограничили – ситуация осталась прежней. Дальше пора переходить к пыткам и массовым расстрелам, но это незаконно, неэффективно и совершенно бессмысленно – невозможно только наказывать, если вы не хотите в своем доме увидеть документальный фильм «Восстание Спартака».

Недавно я попросил сына разбить два яйца себе на завтрак. Мальчику понравилось, и теперь я с ужасом жду, что в доме не останется ни одного целого яйца, зато у нас будет гигантская яичница. Это в лучшем случае, если ребенок будет бить яйца в миску, а не на пол. Впрочем, прошло уже несколько дней, а все яйца в холодильнике целы…

Дети не бедокурят по расписанию. Может пройти неделя или даже месяц, и все будет хорошо, а потом за один день сын может совершить с десяток непредсказуемых поступков.

Книжки по педагогике и психологии в этой ситуации не очень помогают. Вряд ли там можно найти какие-то советы, кроме очевидных:

1. Убирайте деньги и опасные предметы в места, недоступные для детей. Заметим, что с каждым месяцем таких укромных уголков становится все меньше – сын научился залезать на стул, а это значит, что теперь он может обследовать куда больше мест.

2. Следите за ребенком и не оставляйте его одного. Отличный совет, к сожалению, совершенно не выполнимый на практике. Как ни странно, у меня нет запасных родителей, которых можно устроить на работу надзирателями, а клонировать себя я пока не научился.

3. Своими действиями малыш привлекает к себе внимание, уделяйте ему больше времени, и он не будет мазать пол лаком для ногтей. Жаль, что авторы книжек не дают советы типа, как спать по два часа в сутки и высыпаться и как получать деньги, не работая. Большинство пап и мам уделяют не слишком много времени детям совсем не потому, что с утра ходят в гости, а потом посещают гольф-клуб.

Остается рисковать и договариваться. Невозможно превратить дом в крепость, а все опасные вещи положить в несгораемый шкаф, хотя, разумеется, бритвы и ножи лучше прятать.  photosight.ru. Фото: К у м и к о И последнее. На поезд мы успели, а сын отделался небольшой царапиной, которая скоро совсем исчезнет. 8 способов заставить ребенка «с огоньком» копать грядки 2015-04-30 02:08 Николай Корнетов Читайте также: Дачная трудотерапия: заставлять, приучать, поощрять?

Дачный сезон наконец-то можно считать открытым: температура неожиданно стала почти летней, впереди продолжительные весенние праздники, среди которых – надо же было такому случиться – День труда. Все складывается как нельзя лучше для загородного семейного отдыха в обнимку с тяпкой и лопатой. Родители, для которых такой «отдых» – норма и даже святая обязанность, нередко испытывают трудности с тем, чтобы приучить к этой обязанности и своих детей. Но не надо отчаиваться – есть способы, чтобы заставить младшее поколение не просто работать в огороде, а работать «с огоньком»!

photosight.ru. Фото: Александр Щербиков 1. Первый этап — убедить ребенка поехать. Если возраст ваших детей еще позволяет взять их в охапку и запихнуть в салон машины — то этот пункт можете пропустить. Но если они уже способны достаточно крепко вцепиться в дверной проем, то придется действовать хитростью. Нет, не говорите им, что вы поедете в аквапарк или кататься на аттракционах, потому что, узнав правду, ребенок может сильно разобидеться и к тяпке даже не подойдет. Лучше заблаговременно скажите ему, что записали его на прием к стоматологу. Поверьте, увидев вместо стерильного кабинета солнечную дачу, он только обрадуется.

2. Прежде чем давать ребенку в руки лопату, сначала нужно каким-то образом отвлечь его от смартфона. Понятно, что смартфон можно просто отобрать, но работник из обиженного на весь мир ребенка — никакой. Можно, конечно, давить на совесть, но эффективность этого метода переоценена. Лучше улучите момент, когда смартфон ребенка останется без присмотра, и засуньте его подальше. На вопрос чада «а где телефон?» скажите, что понятия не имеете, но только что слышали телефонный звонок откуда-то из-под земли.

3. Семейный труд на даче – это прекрасная возможность преподать ребенку жизненный урок и укрепить его характер. Так, за каждую вскопанную грядку обещайте ребенку какое-нибудь вознаграждение. Можете обещать что угодно, потому что ничего отдавать не придется: суть урока состоит в том, что работа на свежем воздухе и радость от добросовестного труда — это и есть лучшая награда.

4. Мотивировать ребенка можно вкусными шашлыками. Приготовьте шашлыки и ешьте их, пока ваш ребенок работает. Расчет прост — если он будет работать слишком медленно, то шашлыков ему не достанется.

5. Конечно, прежде чем начать работать, ребенок будет какое-то время ныть и жаловаться на жизнь – этот этап может отнять много драгоценного времени. Пропустить его позволит следующий метод: когда ваш ребенок начнет канючить и рассказывать о том, где именно он видел эту работу, начните снимать его на телефон. Когда он спросит, зачем, скажите что это очень смешно и что это видео соберет кучу просмотров на YouTube. Метод хорош тем, что вне зависимости от результата на вашем канале YouTube будет очень смешное видео.

6. Чтобы работа спорилась, превратите вскапывание огородов в увлекательную игру: начните с ребенком вскапывать грядки на скорость и дайте ему победить. Это укрепит веру ребенка в собственные силы. Кроме того, поскольку он теперь лучший работник на даче, поручите ему вскопать все оставшиеся грядки.

7. Практика показывает, что работа идет значительно быстрее, если после каждой вскопанной грядки говорить ребенку, что следующая будет на сегодня последней.

8. Если все-таки вам никак не удалось заставить чадо поехать с вами на дачу, то не опускайте руки: у вас есть замечательная возможность мотивировать его к следующей поездке. Езжайте на дачу вдвоем с женой, ешьте там шашлыки и гуляйте по лесу, а вернувшись домой, хватайтесь за спину, отлеживайтесь на диване и охайте, показывая, как вы устали. Когда ваш ребенок, мучимый совестью, приедет на дачу в следующий раз и увидит, что ничего не сделано, объясните ему, что без его помощи вы просто как без рук.

Следуя этим простым советам вы обязательно добьетесь самого главного в жизни семьи – вскопанных грядок. К тому же, можете быть уверены, что когда у вашего ребенка появятся собственные дети, то они продолжат семейную традицию — надо же будет ему на ком-нибудь отыграться.

А если серьезно…

Совместные поездки на дачу — дело очень хорошее, если правильно к ним подходить. Если поездки туда сродни выезду на хлопковые плантации, то ни с чем, кроме рабского труда, дача у ребенка ассоциироваться не будет, да и для самих родителей фанатичная обработка каждого сантиметра участка вряд ли радость.

Другая противоположность — когда на любой созидательный труд вся семья дружно «машет рукой», но регулярно ездит на дачу поесть шашлыков и половить рыбу – по крайней мере, пока окончательно не развалится дачный домик. Обычно это люди, которые выросли в семьях «настоящих дачников», и потому не переносящие все эти приусадебные хозяйства. В принципе, это не ужасно, но такие отдыхающие упускают множество возможностей сделать отношения в семье лучше.

Чтобы работа на даче действительно приносила пользу, прежде всего, необходимо сместить фокус внимания ребенка с собственно работы в огороде на результаты этой работы. Цель — показать, что это не просто «обязаловка», повинность, которую нужно отбывать, а что работа дает ощутимые плоды: раньше тут был пустырь с крапивой – теперь красивая клумба; раньше это было ненужным куском упавшего дерева – теперь у нас есть дрова на целый месяц, и так далее. Ощущение, что своими руками делаешь мир лучше, – вот что может принести удовольствие.

Кроме того, труд на даче – это редкая возможность для объединяющей совместной деятельности, где участвуют все члены семьи. Что может лучше скрепить людей, чем совместно свершенное большое, трудное дело? Помните, как в Советском союзе было принято всей семьей лепить пельмени? К сожалению, таких ритуалов становится все меньше, поэтому оставшимися не стоит пренебрегать.

photosight.ru. Фото: Andrey Krylov Желаем вам насыщенного дачного сезона и хороших выходных!

|

| В избранное | ||