| ← Апрель 2015 → | ||||||

|

2

|

3

|

4

|

5

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

|

13

|

14

|

16

|

17

|

18

|

19

|

|

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

|

27

|

28

|

29

|

30

|

|||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.rusbatya.ru

Открыта:

19-11-2007

Адрес

автора: home.child.batya-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Что передать вороне?

|

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

Что передать вороне? 2015-03-17 11:20 Валентин Распутин Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, – собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай Бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

– Приехал? – по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В ту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

photosight,ru. Фото: Ксения Соловьёва Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась – по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность… Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, – что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал её рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

– Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари…

– Да-а, а если она мне показала язык! – тотчас вскинулась дочь. – Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

– Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

– А что, ворона видела, да, что я показывала?

– Видела. Она все видит.

– А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

– Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

– Нет, давай еще погуляем, – не согласилась она.

– Пора, – повторил я. – Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

– А ты не уезжай сегодня. – И добавила как окончательно решенное: – Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, – нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

– Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все – больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

– Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

– Нет, не можно. – Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

– До свидания. Что передать вороне?

– Ничего. До свидания, – отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.  photosight.ru. Фото: Dmitry Kulakov Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием – не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, – расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, – как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку; постращай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра – останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья – те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера – и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», – говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет – это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо – стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое – точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? – я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал – что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я – это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться и приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», – или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, – нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше – приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза… Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней – верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была – как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте – и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно… Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя была показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя… Я не помнил, как это происходило – само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка… Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то… Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола…

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная, во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было – уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание – то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало… и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий… Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде, или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо – какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, – сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня, с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении, – или они затихали, или, напротив, набирали силу – мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть – неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем – для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

photosight.ru. Фото: baik (Борис Слепнёв) Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, – с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было – значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах – или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда – не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит – где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня – видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя – каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

photosight.ru. Фото: Roma B И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

1981 г. Руслан Ткаченко: Защищать семью – прямая отцовская обязанность 2015-03-18 19:31 Игорь Лунев Руслан Ткаченко пришел в общественную работу из коммерческой деятельности пять лет назад, но за относительно небольшой срок приобрел немалый опыт, множество регалий и авторитет среди коллег. На вопрос, какая из многочисленных организаций, которыми он руководит или с которыми сотрудничает, для него основанная, шутливо отвечает: «Это всё равно, что у музыканта, скажем, Евгения Маргулиса, спросить, где он больше выкладывается: играя в «Машине Времени», «Шанхае», «Воскресеньи», а может, в сольных проектах? Подозреваю, что он везде отдает себя по полной». Для Руслана важен результат, и результат глобальный – российские семьи должны быть счастливыми. О том, как и от чего нужно защищать семью в нашей стране сегодня и зачем становиться общественниками, многодетный отец Руслан Ткаченко рассказал «Бате».

Руслан Ткаченко Руслан Ткаченко – председатель региональной общественной организации «Московский городской родительский комитет», московского областного отделения межрегиональной общественной организации «За права семьи», ассоциации «Многодетная Страна», руководитель сектора по взаимодействию с общественностью, негосударственными организациями и системой образования Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, эксперт рабочей группы «Семейная политика и детство» при экспертном совете правительства Российской Федерации. Отец троих детей.

Работать с законом, чтоб избежать несчастных случаев

– Вот интересно, как, с чего человек начинает заниматься общественной деятельностью?.. Как это было в вашем случае?

– Когда-то я создал проект для продвижения товаров и услуг отрасли осознанного родительства. Меня в меньшей степени интересовала получение прибыли как таковой

Такое чувство, что кто-то под меня создал вакантную пустоту, в которую я вошёл, как чётко прилаженная деталь механизма. Для меня открылись все двери и возможности, которые можно себе представить. Меня звали, принимали, спрашивали, слушали практически на всех уровнях власти, политики, общественной жизни и экспертного сообщества. Единственным тормозом для меня сейчас является недостаточная компетентность по некоторым вопросам и врождённая лень.

– Общественная деятельность многим представляется как некая абстракция. Есть ли в ней помощь живым конкретным людям?

– Мы и начинали с конкретной деятельности. Я говорю «мы», потому что практически всегда работаю с кем-то в одной команде. На то она и общественная работа, чтобы быть в чьём-то обществе. Так вот, тот первый случай был моим крещением, и именно он является своеобразным моторчиком моей деятельности.

Тогда у многодетной мамы совершенно незаконно отобрали ребёнка. Это было в Москве. Мы узнали об этом буквально через пару часов и тут же выехали на место. В результате нашей работы ребёнка уже через пять дней отдали маме, а я все эти пять дней был около неё. Я видел, как буквально на моих глазах эта женщина в прямом смысле слова умирала. Она все пять дней не могла ни есть, ни спать. Женщина, которая виновата лишь в том, что не удержала около себя мужа, вдруг была наказана бесчеловечной пыткой – опека у неё просто так забрала ребёнка.

Самое страшное, что никто и не думал наказывать работников опеки за это. Как сказал мне московский уполномоченный по правам ребенка: «Они, конечно, нарушили закон, но действовали строго по инструкциям». Вот тогда я и принял решение работать не со случаями, а с законами, чтобы случаев было меньше. Это не значит, что в поле мы больше не работаем, но основные силы направляем именно на изменение законодательства.

Враги семьи, или в чьих интересах надо действовать?

– Изменилось ли что-то в семейной политике нашего государства за последние, скажем, 10 лет?

– Изменилось практически всё. Мы сто лет шли в одну сторону, и как раз сейчас мы разворачиваемся и смотрим туда, куда давно нужно было вернуться. На сегодня, если Россия и является в чём-то лидером, так это, безусловно, в векторе защиты семьи. Пока что только в векторе – далеко не всё реализуется так, как надо. Ещё много врагов и просто непонимающих людей.

Враг – это не всегда тот, кто хочет разрушения семьи. Чаще всего это тот, кто решает свои «шкурные» вопросы, и при этом ему плевать на глобальный результат. «Шкурные» вопросы не всегда означают зарабатывание денег, хотя сребролюбие тут невозможно переоценить. Бывает так, что специалист решает свою узкую задачу, например, он всегда работает со случаями избиения жён мужьями. Он не видит ничего, кроме обиженных жён и искренне их спасает. Другой наоборот работает с обиженными мужьями, которых жёны довели до стакана и не дают видеться с детьми. Методично решая их проблемы, эти специалисты столь же методично льют воду на мельницу разрушения семьи.

Вводя в обиход инструменты спасения больных семей, мы массово усложняем жизнь здоровым. Это как если бы хирург, который лечит аппендицит, вдруг решил ради профилактики всем сразу вырезать аппендикс. С его точки зрения это действительно предотвратит смертельные случаи от перитонита, но сделает больными и инвалидами всех остальных. Звучит дико, но именно такой подход мы часто наблюдаем в социальной сфере. Вот таких людей можно назвать врагами семьи.

Руслан Ткаченко, фото: Михаил Нилов, Парламентская газета – Но не редкость ли сегодня в России настоящая, крепкая семья?

– Я за свою профессиональную деятельность в проекте осознанного родительства видел сотни отличных крепких семей. Вокруг меня такие же семьи среди знакомых: по пять, по восемь детей, супруги живут в первом браке по двадцать-тридцать лет. Именно для защиты этих семей я оставил коммерческий проект и ушёл на общественное поле. Ведь неправомочное вмешательство государства в дела семьи в первую очередь будет убивать такие семьи.

– В настоящий момент органы опеки и попечительства всё ещё представляют угрозу для нормальных, но малообеспеченных российских семей?

– Органы опеки представляют угрозу и будут угрозой семье всегда, пока существуют. Такое жёсткое заявление, конечно, требует обоснования, но у нас не тот формат беседы. Тут в пору многочасовая лекция или даже целая книга. Если коротко, то всего можно выделить две парадигмы существования общества: когда семья развивается (сознательно и целенаправленно) или когда разрушается (столь же сознательно).

Сознательное разрушение семьи идёт уже со времен первых буржуазных революций, но особый толчок в этом деле случился после большевистской революции в России. Социалистическая идеология требовала сделать всё имущество общим, но оно принадлежало …отцам. Пришлось истреблять отцов как явление, да и всю семью тоже. Вот что писали о семье апологеты социализма:

«С того момента, как семья начинает себя противопоставлять обществу, замыкаясь в узкий круг своих чисто семейных интересов, она начинает играть консервативную роль во всём общественном укладе жизни. Такую семью мы, безусловно, должны разрушать» (Г. Григоров и С. Шкотов. Старый и новый быт. Москва-Ленинград, 1927). «В будущем социалистическом обществе, когда воспитание, образование и содержание детей отойдут от обязанностей родителей и всецело лягут на обязанности всего общества, ясно, что должна отмереть и семья» (Семья и быт. Сборник. Составители: В. Адольф, Б. Бойчевский, В. Строев и М. Шишкевич. Москва, 1927). «Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ: нет, коллективно мыслящий ребёнок может быть воспитан только в общественной среде… Каждый сознательный отец и мать должны сказать: если я хочу, чтобы мой ребёнок освободился от того мещанства, которое сидит в каждом из нас, нужно изолировать ребёнка от нас самих… Чем скорее от матери будет отобран ребёнок и сдан в общественные ясли, тем больше гарантий, что ребёнок будет здоров».(М. Н. Лядов. Вопросы быта. Москва, 1925).

В таком антисемейном виде социализм не смог развиваться даже в СССР, и вскоре мы получили формулу: «Семья – ячейка общества», что фактически является контрреволюцией. Сейчас мы видим возрождение социалистической революции на западе, но «топливом» для неё является не сгоревший пролетариат, а сексуальные меньшинства.

Главная парадигма отношения западного общества к семье сейчас предельно ясна – государство решает, что для ребёнка хорошо или плохо. Этот подход мы сейчас наблюдаем по страшным сообщениям из Скандинавии, где детей навсегда отбирают из семьи только из-за того, что родители сделали не такой торт ребёнку на праздник, говорят с ним на родном языке, не хотят, чтобы он учился в школе и так далее. Опека – это и есть тот орган, который решает за ребёнка и вопреки воле родителей.

Раньше, когда семьи были сильными, то такие вопросы решались на семейных советах, отцами (дедами), старшими братьями или даже главой общины. В случае различных бед и происшествий активно включались крёстные родители. Сейчас такие крепкие семьи разрушены, и за них подобные вопросы решает опека. Опека – это необходимый орган, когда в обществе нет крепкой семьи или нет семьи вообще, именно поэтому опеке неудобно работать с настоящей семьей.

Базовый принцип просемейной политики – признание факта, что общество состоит и формируется семьями. Общество и государство только тогда будут здоровыми и крепкими, когда будут состоять из самостоятельных и самодостаточных семей. Защита прав семей и их позитивное развитие является залогом процветания такого общества. Дети – часть семьи, но только целостное понимание семьи позволяет правильно заботиться о детях в этой семье. В такой парадигме опека, которая рассматривает только детей в отрыве от семьи, – паразит и шарлатан.

Резюмируем этот непростой вопрос: опека забирает себе естественные права и полномочия родителей, при этом её интересы семьи не интересуют в принципе. Я неоднократно общался с опекой по разным практическим поводам, и у них в голове большим ржавым гвоздём забита мантра «в интересах несовершеннолетнего». Знаю реальный случай, когда родственники выкрали ребёнка у родителей и вывезли за границу, нарушив этим все мысленные российские и международные законы, а опека спрашивает у родителей: «А вы уверены, что возвращение ребёнка к вам будет в его интересах?».

Руслан Ткаченко с дочерью Надежный тыл

– Общественная деятельность, тем более в современной России, наверное, дело невесёлое. Что помогает справляться с унынием, разочарованиями?

– В корне не согласен с такой оценкой.

Во-первых, никогда я не встречал таких умных, интересных, энергичных людей, с каким приходится общаться сегодня. Признаться, это был большой удар по собственной гордыне. Практически все умнее тебя, больше знают, больше делают, многие очень искренние. Около трёх лет я вынужден был активно учиться и набираться опыта, чтобы хоть как-то соответствовать окружению. Если человек не проплачен, не ангажирован или не слеп, то он обязательно поддерживает тему защиты семьи, хотя бы в том виде, как он это сам представляет. Многие такие представления ошибочны, но эти заблуждения искренние.

Возможно, неверующего человека и постигает на этом пути разочарование в людях, ибо порой случаются совершенно дикие случаи, будь то реальная практика или реакция некоторых экспертов на законопроекты. Однако христианин увидит в этом только повод для служения и молитвы.

Также не следует забывать, что у нас есть тылы – счастливая семья. Это наше самое мощное и секретное оружие.

– Общественная активность для семейного человека – нечто вынужденное? Или это нормально: часть времени отдавать внешнему миру, часть – своему родному маленькому социуму? Хватает ли вам времени на вашу семью?

– Времени на семью я сейчас выделяю гораздо больше, нежели когда я был руководителем коммерческих проектов. Не потому, что работы меньше, просто я сейчас не могу начинать серьезных проектов, которые требуют полной отдачи. Мне могут в любой момент позвонить и сказать, что через три дня в Госдуме будет важное мероприятие и мне там нужно выступить. Если я не буду условно свободным, то не смогу участвовать, а часто именно там делается семейная политика. Плюс много экспертной работы я делаю дома за своим рабочим местом. Так что семья от этого даже немного выиграла.

В детстве по своей наивности я никак не мог понять фразу из хроник Второй Мировой: «Он ушёл добровольцем на фронт». Я всё никак не мог взять в толк, что кто-то ещё мог не уйти воевать с врагом, что кто-то мог отказаться или даже спрятаться от мобилизации. Если Родине грозит опасность, то каждый обязан встать на борьбу, только так и не иначе. Этот романтизм во мне жив и по сей день. Я вижу опасность, которая грозит моей Родине. Эта опасность грозит каждой семье, а значит всей стране, и я могу с этим бороться, значит я обязан.

Защищая все семьи, я защищаю и свою, а это прямая отцовская обязанность. С этим согласна вся моя семья, и в какой-то мере это её объединяет.

– Но все-таки есть мнение, что надо заниматься в первую очередь своей семьей, своими близкими, а не «спасать мир»…

– Соглашусь. Более того, я сейчас работаю над тем, чтобы как можно больше семей стали счастливыми, но только потому я имею на это право, что у самого семья счастливая.

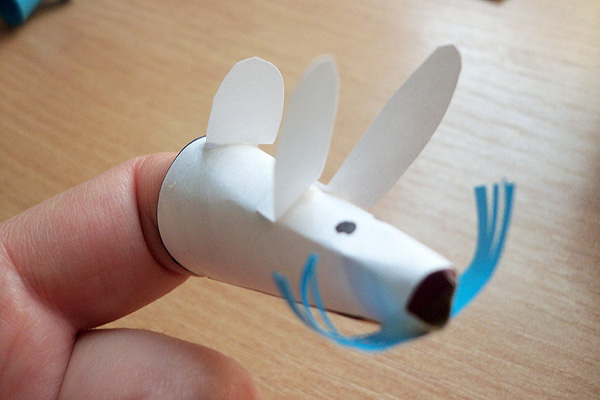

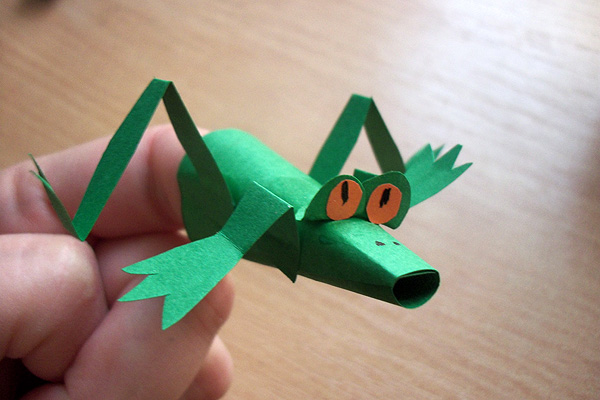

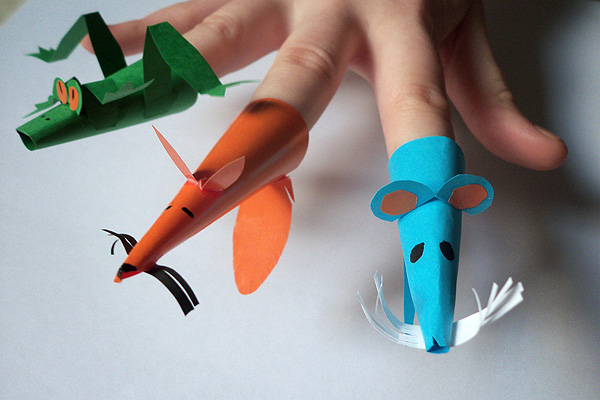

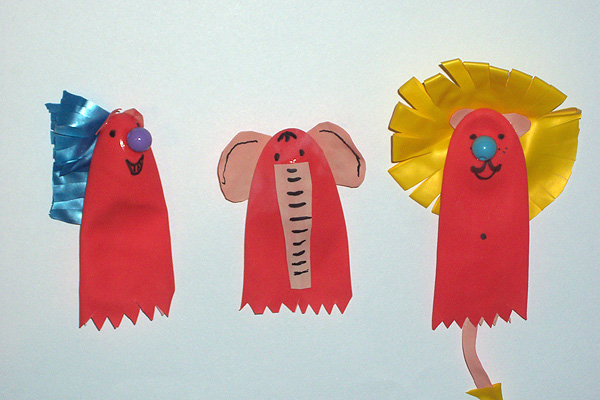

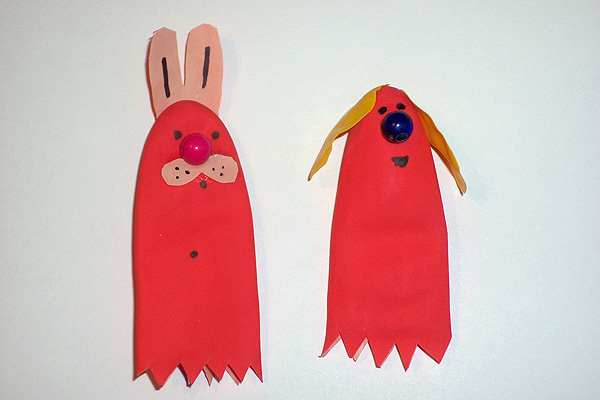

Руслан Ткаченко со своей семьей Театр в кармане 2015-03-23 17:04 Наталья Красноум Вам приходилось подслушивать играющих детей? Если да, тогда вы знаете, что дети – удивительно артистичные существа. Мамины и папины интонации легко различимы, сценки из быта узнаваемы… Перевоплощение – вторая натура ребенка. Он примеряет на себя разные роли и играет их с блеском. Вдохновите юного актера на творческий эксперимент и подарите ему кукольный театр!

Использовать, как всегда, будем подручные материалы, а маленький артист сам будет участвовать в создании своего театра.

Куклы из… ложек

Ярких и необычных театральных кукол из одноразовых ложек можно сделать за полчаса. Кстати, такие игрушки – это древняя традиция, наши предки разрисовывали и даже наряжали деревянные ложки.

Можно выбрать сказку, специально для которой делать кукольный набор. Например, сказку «Репка».

Вам понадобятся: ∙ одноразовые ложки (10-20 штук);

Сперва нужно продумать детали для каждой куклы.

Для деда, например, можно использовать серую пряжу, сделав из нее волосы, брови и усы, большую бусину – для носа, темную ткань – для одежды. Глаза можно просто нарисовать маркером или приклеить покупные.

Чтобы сделать кукольную шевелюру, намотайте нитки на два пальца, снимите моток и перевяжите его посередине ниткой того же цвета. Разрежьте петли, подровняйте концы. Капните горячий клей с тыльной (в данном случае вогнутой) стороны ложки и приклейте пучок ниток. Также приклеиваем усы и нос.

Дед имеет двойное туловище – к ложке-основе приклеена вторая ложка, маскирующая изнанку. Для этого капните клей на верхнюю часть черенка и соедините детали.

Кусок ткани обмотайте вокруг черенка ложки так, чтобы он сидел свободно (для придания объема туловищу). Привяжите тканевую одежку, замаскируйте это место декоративной лентой.

Чтобы сделать прическу для бабки, надо намотать нитку на ладонь, сделать два пучка, приклеить их с вогнутой стороны ложки по бокам (места крепления помечены черными точками). После того как клей застыл, поднимаем пряди кверху и связываем их в виде пучка. Оборачиваем длинные пряди вокруг пучка и закрепляем ниткой того же цвета. (Поскольку прическа у бабки объемная, вторая ложка (тыльная часть) может оттопыриться и лечь неаккуратно.)

Репку можно сделать из ложки и из половинки коробочки от киндер-сюрприза. Сначала нужно вырезать овальный кусок ткани такого размера, чтобы он с легкостью задекорировал лицевую часть, и еще хватило сделать нахлест на тыльную часть и закрепить. Крепится ткань с тыльной (вогнутой) стороны на горячий клей. После всего голова репки крепится к ложке.

У репки могут быть глаза, рот, нарисованный красным лаком, а на макушке у репки – пучок, украшенный лентой.

Внучке можно сделать более «вольную» прическу, а собачьи уши и язык сделать из остатков резиновой перчатки или кусочков ткани.

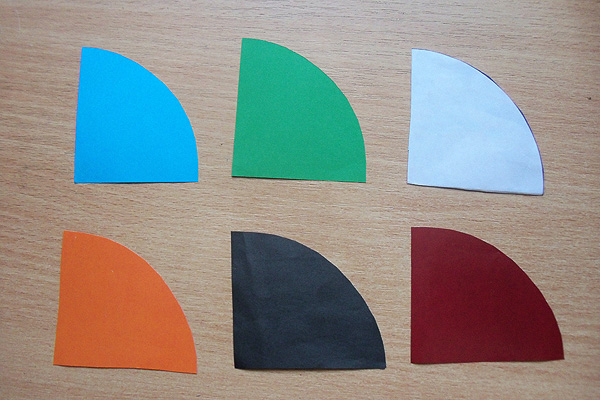

Конусные пальчиковые куклы

Эти куклы относительно хрупки – их нельзя сминать, да и прочность не та. Зато куколки-конусы очень забавны и динамичны, ведь сидят волки и медведи прямо на кончиках детских пальчиков.

Вам понадобятся: ∙ цветная бумага;

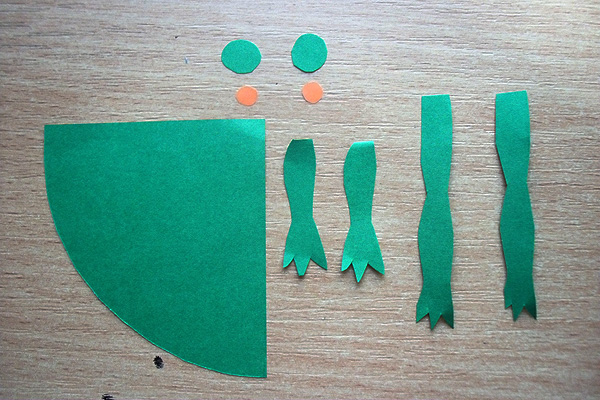

Можно также выбрать, героев какой сказки сделать. Например, «Теремка»: мышь, лягушку, зайца, лисицу, волка и медведя-бедокура.

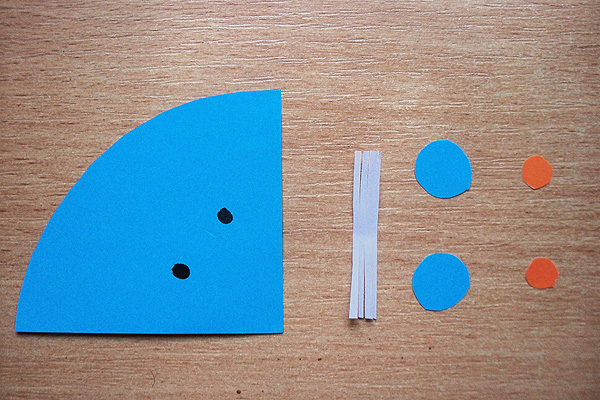

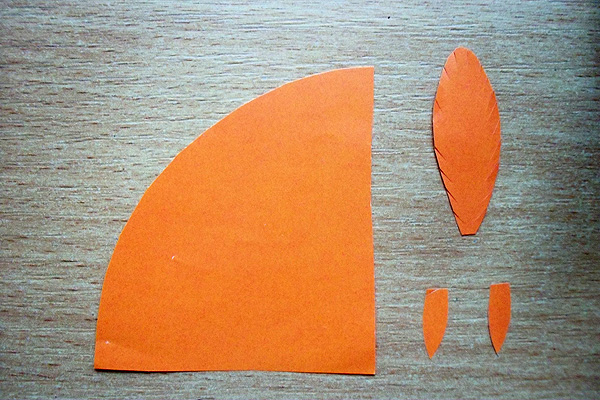

Круг диаметром 13 см разрежьте на 4 равные части. Одна из этих четвертушек и будет шаблоном для основания игрушки. В остальном – набор деталей для каждого персонажа свой.

Заготовку нужно свернуть кульком и склеить.

Остальные части – уши, глаза, усы, лапы, хвосты и пр. приклеить уже к готовому туловищу. Усы можно подкрутить с помощью карандаша или с помощью лезвия ножниц.

Непотопляемый театр

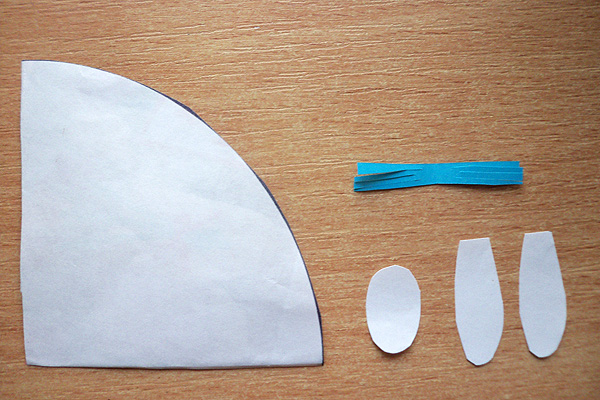

Пальчиковые куклы для игр в ванной, которые помогут не только раскрыть творческий потенциал карапуза, но и развить моторику рук, легко изготовить из хозяйственных резиновых перчаток.

Вам понадобятся: ∙ хозяйственные резиновые перчатки среднего размера (одна пара);

Отрежьте от перчаток пальцы, а чтобы получилось аккуратно, сделайте срез фигурным, оформив его зубцами. Сначала сделайте надрезы в одну сторону, потом пройдитесь ножницами навстречу этим срезам, чтобы получились уголки.

Даже если воспользоваться простым маркером и просто нарисовать куклам лица и мордочки, получится здорово. Маркер в воде не смывается. Если у вас есть 2-3 цвета, куклы будут яркими и выразительными.

Можно сделать «артистов» объемными. Для этого понадобятся воздушные шары и бусины. А перед тем как приклеить детали, не забывает обезжиривать поверхности.

Кстатит, кроме ванной, пальчиковые куколки могут ездить с вами в машине, посещать поликлинику, ходить на пляж.

Священник Андрей Битюков и его семья: музыкальные путешествия в Средневековье 2015-03-26 16:03 Игорь Лунев Их можно увидеть в России на городских фестивалях со старинными европейскими инструментами – начиная от разнообразных духовых и заканчивая колёсной лирой, а во Францию на фестиваль средневековой культуры они ездили показывать русские гудок и гусли. Священник Андрей и матушка Анастасия Битюковы сами придумывают сценарии необычных выступлений, пробуют разные инструменты, изучают средневековую культуру и привлекают к участию своих детей. О музыке вообще и о музыке эпохи средневековья, о том, полезны ли семейные хобби и нужно ли специально вовлекать детей в какие-то занятия, «Батя» поговорил с музыкальным батюшкой.

От скрипки к шалмею

– Отец Андрей, как музыка пришла в вашу жизнь?

– С детства я видел музицирующих людей, в первую очередь отца, который играл на гитаре. Дядя мой – тоже гитарист, виртуоз-самоучка. Дядя играл рок-музыку. Оба они были воспитаны на «китах» рока – «The Beatles», «Deep Purple» и тому подобных. У дяди моего, кстати, была даже кличка Дип Пёпл, которую он получил за своё искусство – он действительно очень хорошо играл соло, у него были хорошие пальцы. Но он выбрал профессию шофёра. Он уже умер, Царствие ему Небесное! У отца не такие быстрые пальцы, какие были у дяди, но он до сих пор пишет песни, стихи. Даже издали мы сборничек его стихов. Он всегда любил и бардов, они с мамой ходили на концерты в клуб «Восток» (знаменитый в Петербурге клуб авторской песни, появившийся в начале 60-х и существующий до сих пор – И. Л.), записывали эти концерты на магнитофон. И мы в семье какие-то такие песни вместе пели – никто нас сестрой не заставлял, просто нам нравилось подпевать.

Когда мы с сестрой были ещё очень маленькие, отец купил первое пианино. И на нём он немножко тоже играл. А так как мы вместе с ним пели какие-то песни , и у нас вроде как получалось, было принято решение отдать нас в музыкальную школу. Я случайно услышал, как одна девочка играла на скрипке – и это было для меня открытие, я очень захотел попробовать! Так что в музыкальную школу я поступил в 5 лет, даже не готовясь особенно.

Поначалу мне очень нравилось, но скрипка – инструмент, требующий особенной усидчивости, а у меня её не было, и до конца музыкальной школы я, можно сказать, дотянул. Но когда курс закончился, я понял, что мне страшно бросать — как же буду без музыкальной школы? И я остался ещё на год – занимался классической гитарой. Но когда всё-таки окончил музыкальную школу, то понял, что со струнными больше дружить не хочу – «наелся». Теперь хотелось научиться играть на флейте. Поэтому в универмаге «Московский» была куплена моя первая блок-флейта, и я стал подбирать на слух песни группы «Аквариум».

Тогда же я уже начинал понемногу помогать в храме, а там поощрялось пение. В Церковь я пришёл не поющим человеком – очень негативно относились в музыкальной школе к моим певческим дарованиям. А в храме мне сказали: «Давай пой!» Я говорю: «Не умею». Мне отвечают: «Ты пой громко. Тебя всё равно никто не услышит, но ты старайся». И я начал стараться – и читать, и петь. Таким образом, вокал как-то развивался.

Потом у меня появился интерес к средневековой музыке, а там вообще очень много духовых инструментов. Этот интерес разделила и моя будущая супруга. А позже выяснилось, что у нас в городе можно какие-то инструменты заказать, что можно сотрудничать со «Школой старинной музыки». И так инструменты раннего Ренессанса, на которых я мечтал играть, стали моими – корнамузы, крумхорны, шалмей, ренессансные флейты, раушпфайф (разновидность шалмея – деревянная труба, только у шалмея трость открытая, а у раушпфайфа – закрытая). Всем этим я наслаждаюсь.

Священник Андрей Битюков. Выступление в Нижнем Новгороде Музыка как книга

– Почему вы увлеклись именно средневековой музыкой? И что это за музыка? Ведь Средние Века – понятие растяжимое.

– Это европейская музыка с XIII века до первой трети XV века. Иногда залезаем и в другие периоды, но в целом стараемся остаться в этой исторической нише. Эта музыка мудрая, ещё религиозная. Это музыка Европы, которая осознала себя свободной от язычества. В том, что мы играем, нет страсти, прихотливости, зато есть степенность, большое значение имеют паузы. Как разница между книгой и фильмом… Эта музыка призывает думать, наполнять её спокойствие своим смыслом.

– То есть она слушателя призывает к какому-то сотворчеству?

– Да, да.

Интересно также, что в те времена музыканты не собирали публику специально на концерты, они играли там, где много людей, во время пиров и танцев. Инструмент музыканта был его средством заработать на хлеб. Нужно было быстро ориентироваться. Например, если это танцы, а у музыканта на духовом инструменте залипла трость, нужно было тут же его раскрутить, выдернуть из бороды волосок, подставить, поднять им трость и снова начать играть.

В музыке Средневековья и раннего Ренессанса ничего сложного нет, её и в консерватории изучают только на первом семестре первого курса. Эта музыка действительно проста, но не примитивна – она позволяет человеку погружаться не только в историю, но и в себя.  Священник Андрей Битюков играет на колесной лире – Если в этой музыке есть религиозные темы, то как вы относитесь к тому, что это музыка не православной Европы?

– Мы выступали в одной православной гимназии, показывали немецкую Масленницу – чуть грубоватую, отличную от русской. Мы думали, нас будут за это порицать, дескать, мы тут католичество им показываем. Но через два года они нас пригласили обыграть их историческую постановку битвы при Гастингсе.

В этой музыке нет никаких споров о догматике. Нам интересна, например, попытка осознать Рождество Христово, воспеть рождественскую звезду… Те же кантиги короля Альфонсо X – в них очень много благородства. Что в них католического? Власть Папы Римского в этих гимнах не воспевается, «филиокве» тоже. Но автор этих гимнов был глубоко верующим человеком, и нам ничто не мешает посмотреть его глазами.

– Когда эта музыка сочинялась, она была естественной частью той эпохи. Исполняя ее спустя века, вы не ощущаете, что это что-то вроде ролевой игры? Что эта музыка дает нашим современникам?

– Для детей эта музыка делает сказку более выпуклой. Мальчикам хочется надеть доспехи, взять в руки старинное оружие, девочкам хочется быть принцессами, чтобы их кто-нибудь спасал от драконов.

Ещё это возможность подарить другим людям радость, это попытка погрузиться в историю – у нас ведь не академическое исполнение, мы любим улицу, делаем всё максимально приближенно к реальности. У нас есть и костюмы, и быт мы тоже пытаемся воспроизвести – в «Школе старинной музыки» во время репетиций на столе грубый хлеб, круглый сыр, варёные овощи, глиняная посуда. Всё это мы берём с собой и на фестивали.

Наши исторические постановки получаются настолько естественными, что ими интересуются и фольклористы – подходят к нам с вытянутыми лицами и спрашивают: «А где вы это нашли?» А мы это сами придумали. Моя супруга – автор многих наших постановок, человек, который очень хорошо знает историю, практически наизусть знает все королевские дома Европы, любит в этом всём копаться. Хотя она не историк в общепринятом смысле, её интересуют какие-то конкретные сюжеты в плане человеческих отношений. – Где и перед кем вы выступаете?

– Выступаем мы перед теми, кто нас зовёт. Но, конечно, нас самих больше интересует публика интересующаяся, играющая в игры. То есть это дети. Мы предпочитаем фестивали, праздники, где присутствуют дети с родителями, выступаем и в школах, в летних лагерях. Хорошо, когда можно дурака повалять и порадоваться вместе с публикой. Взрослого человека тяжело раскачать на какие-то несерьёзные действия, так что дети – самая лучшая аудитория.

И моя супруга – человек очень жизнерадостный, по-хорошему не взрослый. К тому же, она профессионал в детском музыкальном образовании, как волонтёр она проводит занятия в Институте детской гематологии, занимается педагогикой Карла Орфа, а это тоже в общем-то своеобразное организованное дуракаваляние, шумовое музицирование и так далее.

– А сами сочинять музыку в подобном ключе вы не пробуете?

– Нет. Мне это не нужно. Потому, что мне достаточно того, что уже есть. Я беру в руки сборник, вижу, вот, например, испанская музыка. Думаю: «Господи помилуй! Как они могли зарядить столько эмоций в такую спокойную мелодию?» Эта музыка не качает, её ритм не вводит в подобие транса, но в ней заложены очень сильные чувства.  Священник Андрей Битюков. Фото: «Вода живая», Артемий Костров. Детские хобби: показывать, увлекать, наблюдать

– Ваши дети также участвуют в постановках как актёры. А какова роль общего семейного хобби в воспитании детей?

– Наш опыт в этом не уникален. Но очень важно, когда семья сплочена вокруг хорошего, доброго дела. И дети получают возможность почувствовать себя по-взрослому востребованными – к ним относятся, как к взрослым людям. Даже когда мы получаем за выступление гонорар, мы знаем, что это не только деньги родителей. То есть дети знают, что каждый из них тоже получит какую-то сумму, заработанную тяжёлым трудом – ведь дети приносят в жертву этой работе своё время отдыха, какие-то свои личные интересы.

Но деньги, конечно, не самая главная мотивация, дети репетируют и выступают с удовольствием. Получается, что ребёнок может не только что-то получить на праздник, но и что-то отдать – то, что он приготовил. И это не с табуреточки прочитать стишок, а серьёзное действо, благодаря которому он ещё и учится, например, хорошо, правильно говорить, держаться на людях. Мне очень нравится, что мои дети до сих пор играют в обычные игрушки, не в компьютерные. Старший сын уже, конечно, меньше играет, но тоже может играть со своим младшим братом, хотя у них десять лет разницы. А девочки, если нас нет дома, могут играть целый день. Конечно, у них есть и смартфоны, они ими пользуются – снимают какие-то фильмы, что-то монтируют, рисуют какую-то анимацию. Думаю, что наши совместные постановки стали питательной средой для развития у детей мотивации к творчеству. И своим родителям я благодарен за то, что они поощряли наши увлечения: «Хочешь – давай! Только хоти».

– Надо ли пытаться специально чем-то детей увлечь? Или лучше смотреть, к чему ребёнок сам потянется?

– Безусловно, надо смотреть, какие у ребёнка наклонности. Мы до сих пор много думаем о том, что кому из детей нужно. Это очень аккуратные должны быть движения, как у сапёра. Мы идём на ощупь. Бывает, что у супруги терпение лопается, она гвоорит: «Надо срочно что-то делать!» Я отвечаю: «Подожди! Посмотрим».

Например, я вижу, что у моего младшего сына есть способности к жёсткому спорту, но сейчас, когда ему 6 лет, я не хочу это развивать. И мы эту его энергию направляем в другое русло – на спортивные занятия другого характера, на музыку. Он хочет стать барабанщиком, и тут я знаю, что в таком деле соединятся и его музыкальные таланты, и физическое развитие, ведь я представляю, как выкладывается человек, играя на ударной установке.

Есть в молитве Господней замечательные слова: «Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли». И вот так я хочу жить. Столько по воле Божьей было чудес в жизни, что по-другому жить не хочется. Когда начинаешь детям объяснять реальность отношений с Богом как с Отцом, когда события происходят всегда с каким-то ответом, с каким-то попечением о нас, дети постепенно начинают тоже всё это чувствовать, также смотреть на мир, понимать, что ничего случайного быть не может, ничего не может быть без любви Божьей к нам.

– Бывает, что дети не хотят участвовать в чём-то, что вы с супругой им предлагаете?

– Бывает. Но я всё время спускаю разные «крючочки» и ловлю их. Сам играю, они тоже начинают что-то пробовать. Например, взял человек гусли, попробовал: «Нет, пальцы болят». Ну, ладно. Объясняешь, что да, это труд, что я, бывало, до крови пальцы на гуслях стирал. Но контакты детей с музыкой мы поддерживаем, что-то показываем им, куда-то водим. Когда ребёнок видит, что люди, которые занимаются музыкой – не какие-то там «небожители», а вот они рядом, рады что-то показать, дать попробовать, это впечатляет. Вот у старшего сына сейчас фаза слушания музыки, его интересы музыкальные сильно меняется, я наблюдаю и думаю, к чему это приведёт… Но мне нравится, как меняются его вкусы: от тяжелейшего спид-метала к средневековой, народной музыке. Классическую музыку он тоже начал слушать.  Священник Андрей Битюков. Фото: Мария Акимова Музыка как отдушина

– Вы – священник, служите при детской больнице. Какое место в вашей жизни занимает музыка?

– Музыка – это хобби, это отдушина, это возможность расположить к себе людей, возможность разрушить стереотип клерикальной косности.

И это средство от эмоционального выгорания. Кому-то, может быть, лучше сидеть и слушать, как лягушки квакают, кому-то – пойти в боксёрский клуб и «грушу» отмолотить. Но я человек не агрессивный, мне ближе музыка.

Я помню, что так поступал мой отец. Его приход вечером домой начинался с того, что он минут 20-30 играл на гитаре в полной темноте. Ему было очень тяжело, так как он очень честный человек. И работал он в проектном научно-исследовательском институте, а в коммунистическую партию вступать отказывался. Так что после работы ему нужно было время, чтобы прийти в себя.

У меня тоже есть такая потребность, а потому на моём столе всегда лежит или флейта, или губная гармошка, или варган. Вообще у нас в семье все инструменты доступны – дети могут взять любой из них и поиграть.

Тест: Бережете ли вы Землю? 2015-03-28 10:22 Редакция Лимит времени: 0

Навигация (только номера заданий)0 из 9 заданий окончено Вопросы:

Информация

Насколько бережно конкретно вы относитесь к нашей планете? Тест поможет вам понять и, возможно, скорректировать свое поведение. Тем более, что энергосбережение полезно не только для планеты, но и для семейного бюджета.

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова. Тест загружается... Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест. Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот: РезультатыВремя вышло Рубрики

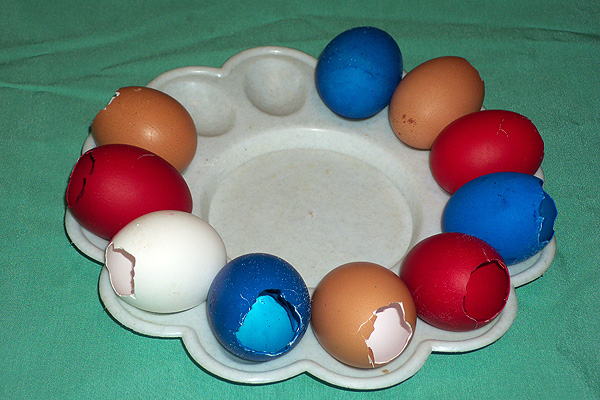

Пасхальные травянчики 2015-03-30 18:58 Наталья Красноум Необычное и забавное украшение пасхального стола можно сделать из скорлупы пустых яиц. Поделка настолько проста, что дети легко выполнят ее сами. Но куда как интереснее вырастить пасхальных травянчиков всей семьей – каждому члену семьи по забавному человечку. Но начинать нужно недели за 2-1,5 до Пасхи.

Вам понадобятся: ∙ целые, вымытые и высушенные скорлупки от яиц;

1. Заготовки

Яйца надо вымыть, высушить, затем аккуратно стукнув яйцо тупым предметом по острой макушке, надколоть и осторожно выбрать осколки. Содержимое яиц слить в миску (кстати, яйца без скорлупы можно хранить в морозилке), а скорлупу снова промыть, выбрать заготовки без трещин, отверстие на них расширить до диаметра 2-3 см.

Можно также использовать перепелиные и гусиные яйца, тогда из яиц разных размеров получится целая семья. При желании, яйца можно оставить неокрашенными или украсить с помощью термонаклеек.

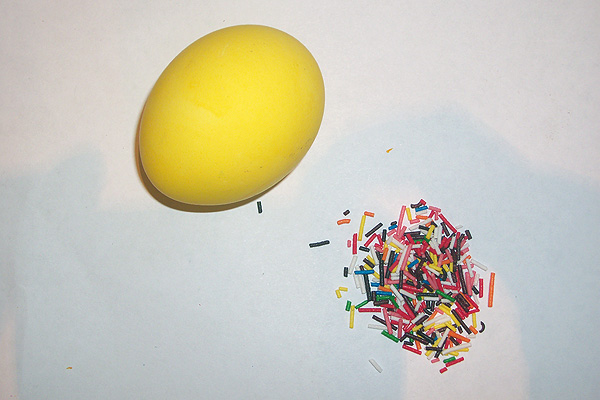

2. Проращивание зерна

В украшенные заготовки засыпьте сырой песок примерно. Заложите зерно (не менее трети чайной ложки) и закрываем его слоем песка. Для работы пригодится самодельная воронка из пластиковой бутылки. Через такой «прибор» пройдет и не просыплется мимо даже сырой песок.

Ни в коем случае не утрамбовывайте песок и зерно – прорастая, пшеница расширяется, дает корни и зелень, и плотно набитая скорлупа трескается. На всякий случай, лучше сделать больше заготовок, тем более что лишние всегда можно подарить друзьям.

Поместите заготовки в рюмки и выставьте на подоконник, следите за влажностью песка. Через пару дней проклюнутся первые ростки. Подождите, пока зелень загустеет и вырастет до нужной высоты. Это и есть «прическа» травянчика.

Если засеять зерно в заготовки в различные сроки, можно получить зелень разной высоты: пусть у травянчиков-мальчиков прическа будет коротка, а у травянчиков-девочек – длинная. Можно поступить мудро: засыпать зерна во все заготовки, но начать проращивать только половину, а другую половину поставить в холодильник и присоединить к первым только через 5 дней.

3. Украшение

Вырежьте из цветного картона полоски шириной 1-1,5 см и длиной 14 см (1,5 см уйдут на склеивание полоски). Закрепите края так, чтобы получился круг. Подставки для тарвянчиков могут быть разноцветными. Хорошо, если яйцо «сядет» в подставку до упора, коснувшись поверхности стола.

Вместо бумажных подставок можно сделать также пластилиновые ножки и ручки.

Готовые фигурки украсьте так, как подскажет фантазия: приклейте глаза и носы, повяжите «девочкам» банты, прицепите заколки.

Расставание

Дети (удивительные существа!) относятся к травянчикам, как к живым. Но расставание с травянчиками неизбежно. Чтобы не было слез и горьких чувств, после праздника мы пересадили часть пшеницы в землю и угостили птиц.

Несколько травянчиков просто перестали поливать. Трава засохла и травянчики жили в серванте еще несколько недель, а затем «ушли в волшебную страну» по-английски, то есть – не прощаясь.

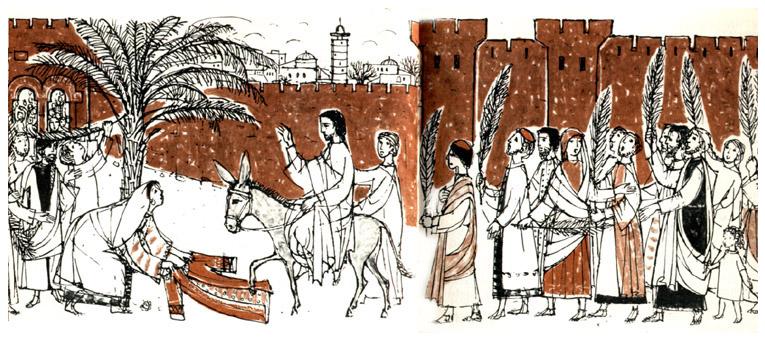

Победитель или побежденный? 2015-04-03 14:18 Протоиерей Игорь Гагарин «Горе побежденным!» Это древнее изречение, конечно же, верно. С того момента, как мир отпал от Бога, в основе жизни и человека, и всей природы лежит борьба. И в этой борьбе побеждает сильнейший. Ему, победителю, — честь и слава. А побежденному — позор и горе.

Во времена Иисуса Христа в честь победителей устраивались так называемые триумфы. Победивший полководец возвращался в свой родной город с добычей и пленниками, а народ торжественно встречал его с цветами и славословиями за городской стеной. Триумф всегда был необыкновенно радостным и торжественным событием и для встречающих, и, конечно же, для самого победителя.

Об одном подобном триумфе мы ежегодно вспоминаем ровно за неделю до Пасхи, в праздник Вход Господень в Иерусалим, или иначе в Вербное воскресенье. Здесь, конечно, все было гораздо скромнее, чем в Риме. Во-первых, Иерусалим – не Рим, не столица гигантской империи. И победитель, Иисус Христос, ехал не на золотой колеснице, а на осле; и не было у Него ни богатых трофеев, ни, тем более, пленных рабов, ни тысяч воинов в красных плащах и блистающих доспехах, а только несколько учеников. Но зато было другое – ликование народа, вышедшего Его встречать с цветами, с пальмовыми ветками.

Anne-de-Vries—Labor-et-Fides—Friedrich-Bahn—1964 Эти люди ликовали не меньше, чем римляне, встречавшие цезарей, помпеев, августов. Ведь в глазах счастливых израильтян в этот день Иисус был не просто царем, а Мессией, Царем Царей и всего мира, много веков обещанным Богом Израилю и наконец посланным. Ликующие толпы бросали к его ногам одежды, цветы, ветви финиковых пальм и верили: наконец-то сбылась многовековая мечта, теперь наступит новое время. Вместо рабства и унижения Израиля — будет величие, слава и могущество. Всякая несправедливость будет наказана и уничтожена, и правда восторжествует навеки. Идет Царь, Которому Бог даст такую власть, какую не давал никому на земле, и Он употребит ее на то, чтобы добро восторжествовало над злом. Вот это действительно победа!

И было у этого шествия еще одно отличие от обычного триумфа. Обычно больше всех радующихся радовался сам виновник торжества. А здесь? В Евангелии от Луки читаем, что когда Иисус «приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем…» (Лк. 19. 41).

Ликуют все, кроме Того, Кто, казалось бы, должен был ликовать больше других. Иисус же плакал. Плакал о городе, плакал о людях, которые так ничего и не поняли. Он знал, что не даст им ничего из того, что они от Него ожидают. Не будет ни славы, ни величия, ни могущества, благоденствия. Глядя на ликующий город, Господь предсказывает ему: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19. 44).

Но люди не заметили этих слез. А если бы заметили, если бы услышали эти страшные пророчества, то, может быть, возразили бы: «Как же мы не узнали! Вот ведь весь город встречает тебя как Царя!»

Встречали, однако, не все. Первосвященники, законники, книжники и фарисеи отнюдь не ликовали. Эти люди, привыкшие к власти, всеобщему уважению и другим лестным привилегиям, чувствовали, что теряют все. Еще немного, и весь народ пойдет за этим «плотником» из Назарета. Во что бы то ни стало, надо остановить Его. Сегодня Он — победитель, сегодня — Его триумф, но законники знают: настроение толпы переменчиво; сегодняшняя слава может завтра обернуться позором и унижением, если повести дело с умом.

И, кажется, у них это получилось. Вслед за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. В эти дни мы вспоминаем о самых скорбных и позорных страницах человеческой истории. Это дни предательства, неблагодарности, коварства, торжества зла над добром. Небесная Любовь пришла к людям, а люди надругались над ней и распяли на кресте. Недолго же длилась победа!

И не так ли бывает в нашем сердце, которое в каком-то смысле тоже Иерусалим. Сколько раз мы принимали Христа с радостью и твердой решимостью: вот наш Царь, отныне вся жизнь – исключительно служение Ему! А потом — снова предаем, как Иуда, отрекаемся, как Петр, малодушествуем, как Пилат, и, в конце концов, распинаем.