| ← Октябрь 2014 → | ||||||

|

2

|

3

|

4

|

5

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

18

|

19

|

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

|

27

|

28

|

29

|

30

|

31

|

||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://www.rusbatya.ru

Открыта:

19-11-2007

Адрес

автора: home.child.batya-owner@subscribe.ru

Статистика

0 за неделю

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

|

Свежие статьи в интернет-журнале для настоящих пап "Батя".

Школьная травля: Инструкция для родителей 2014-09-04 01:20 Оксана Рощина Наступил новый учебный год, несущий новые радости и новые проблемы. А для кого-то и старые: многие дети со страхом ждут возвращения в школу, где им приходится терпеть нападки, а то и издевательства одноклассников. Школьная травля не специфическая проблема какой-то одной страны или одной эпохи – это неизбежное следствие существования детского коллектива. Неизбежное зло, с которым можно и нужно что-то делать.

В последние десятилетия проблема издевательств в школьных коллективах (и не только школьных) является предметом научных исследований и педагогических дискуссий. Ей дали название буллинг (от англ. «bully» – драчун, хулиган, задира).

Буллинг – это повторяющаяся умышленная агрессия по отношению к ребенку со стороны одноклассников. Она может быть физической (толчки, пинки, дерганье за волосы), что больше свойственно мальчикам, и психологической (обидные насмешки, бойкот, отвержение), на что больше способны девочки.

Безусловно, физические характеристики, например, внешность у девочек или телосложение у мальчиков, имеют значение, но не стоит его преувеличивать. Любая особенность ребенка может послужить поводом для издевательств.

Когда в коллективе есть агрессор, то найдется и жертва. Жертвами часто оказываются застенчивые, замкнутые, не уверенные в себе дети или же дети, вызывающие раздражение у одноклассников и даже учителей (например, с проблемами в обучении, расстройствами внимания, легко возбудимые). Агрессорами становятся дети импульсивные, испытывающие сильную потребность господствовать и подчинять себе других. Они как бы «выполняют волю» всего коллектива при пассивном поведении окружающих.

Нередко можно слышать, будто буллинг – естественное проявление процесса взросления, которое не должно вызывать беспокойства и требовать вмешательства. Поэтому родители могут усугублять страдания детей утверждениями, что на агрессию надо просто отвечать агрессией, и требованиями этого от своего ребенка, или полным игнорированием проблемы. А учителя, видя ситуацию травли ребенка, нередко отстраняются, испытывая смешанное чувство гнева и собственного бессилия.

В результате дети часто не ждут помощи от родителей и учителей, а кроме того, руководствуются негласным «кодексом чести», и буллинг становится скрытым процессом. Неизвестно, сколько связанных с травлей страданий ежедневно испытывают школьники.

Распознать буллинг порой очень сложно. Если ребенок не общается ни с кем из класса вне школы и не интересуется жизнью коллектива, если уходит из школы в числе последних, то он может быть уязвим для травли. Если же у него наблюдается нежелание идти в школу, бессонница, депрессия, раздражительность, жалобы на боли в животе, то, вполне возможно, травля уже происходит.

Даже кажущийся безобидным непродолжительный буллинг может иметь долгоиграющие опасные последствия для обеих сторон конфликта. Издевательства в школе порождают тревожность, депрессию, потерю веры в себя. И жертвы, и агрессоры в будущем могут иметь серьезные проблемы в построении отношений с людьми.  Фото: thesnapper.com

Что делать родителям и как помочь ребенку, если его травят в школе, рассказывает психолог, заместитель директора Центра диагностики и консультирования «Диалог» г. Раменское Оксана Рощина.

Профилактика: Домашний тренинг

Профилактика лучше, чем исправление уже тяжелой ситуации. Поэтому родителям нужно учить ребенка правильно реагировать на агрессию. Необходимо формировать разные полезные для «выживания» в конфликте навыки. Например:

Умение игнорировать мелкие провокации может свести на нет попытки начать травлю. Для этого пригодится выдержка и хладнокровие, а они быстро не воспитываются.

Умение правильно реагировать на критику: справедливую и несправедливую. «Ну да, я действительно не так силен физически, как ты», «Ну да, я — очкарик, и что?», «К сожалению, я не могу запретить тебе думать, что я дурак», — такие ответы более эффективны и менее травматичны, чем кидание с кулаками на обидчика.

Умение выбрать наиболее «человеческий» способ проявления своего гнева. Всегда полезно сказать вслух о своем возмущении или гневе.

Умение пожалеть обидчика, потому, что только слабому и несчастному может понадобиться самоутвердиться за счет другого. Родителям важно донести до ребенка мысль, что, если кто-то говорит о тебе плохо, это не значит, что ты плохой – это характеризует того, из кого выливается вся эта грязь.

Эти и многие другие навыки можно сформировать и закрепить в ходе домашних «тренингов», когда мама или папа изображают обидчика, а ребенок тренируется в безопасной и поддерживающей обстановке достойно отвечать заранее продуманной фразой.

Если ребенка терроризируют

Как только становится понятно, что ребенок уже втянут в конфликт и страдает от нападок сверстников, родителям нужно быть активными и действовать в нескольких направлениях.

Нужно сделать проблему очевидной для всех окружающих: педагогов, родителей других детей, иногда и правоохранительных органов. Только тогда можно начать ее решать. Это как с болезнью — пока я не признаю, что она существует, я не начну лечиться и восстанавливаться.

Задача семьи – эмоционально поддержать ребенка, помочь ему справиться.

Поддержка

Самой главной опорой и поддержкой для ребенка в трудный период, конечно же, является безусловная родительская любовь, принятие чувств ребенка, который должен понимать, что родители на его стороне, что он не один. Ведь как часто бывает, родители идут по пути наименьшего сопротивления, и если в школе сказали: «Он (она) сам(а) виноват(а)!», ребенку достается еще и дома, что усугубляет его одиночество, чувство безысходности и подавленность, а это состояние очень-очень опасное.

В сложный период ребенок может начать вести себя несоответствующе своему возрасту. Для посттравматических состояний это характерно. Поэтому не ругайте(!!!) за ухудшение почерка и вообще успеваемости, возврат к малышовым игрушкам, странным и страшным рисункам.

Лучше уделяйте внимание, обнимайте почаще, сидите у кровати перед сном, в разговоре собирая все хорошее, что произошло за день. Устраивайте совместные поездки в парк, катание на велосипедах, домашние игры с приглашением друзей ребенка.

Говорить с ребенком о травле можно и нужно, но важно соблюдать технику безопасности: - не давить,

Такие разговоры вообще должны быть нормой, а не происходить, только если что-то случилось. Тогда дети будут нам рассказывать и о бедах, и о радостях, доверяя и открываясь. Очень хорошо написано, о том как слушать ребенка, чтобы он чувствовал себя понятым, в прекрасной и полезной книге Ю.Б.Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?».

Коррекция

Также важно критично приглядеться, что собственно вызывает неприязнь других детей, и, если можно, аккуратно и тактично это подкорректировать.

Например: неопрятность, нежелание соблюдать гигиенические нормы может привести к тому, что от ребенка попросту дурно пахнет, и никто не хочет сидеть с ним за одной партой, а вдобавок его еще и дразнят. Если ребенок высок, часто формируется плохая осанка, а поза «плечи вперед, голова вниз» — поза жертвы, которая тоже может провоцировать бессознательную агрессивность окружающих. Значит, надо потрудиться над высоко поднятой головой и расправленными плечами (это сработает, если ребенок чувствует, что родители им гордятся). Хорошо бы еще до школы решить проблемы с дикцией. Но никогда не поздно дойти до логопеда, чтобы речь человека была понятна окружающим.

Конечно, если ребенок имеет специфические особенности строения тела, здоровья, нужно помочь ему научиться принимать себя, и тогда окружающие тоже смогут не реагировать остро на его инаковость.

Хорошо, когда родители видят сильные стороны ребенка и помогают раскрыть его способности, благодаря которым он может стать интересен окружающим. Кто-то учится играть на гитаре, кто-то замечательно ведет странички в соцсети, кто-то может починить велосипед. Несложно найти то, что идет на поддержку чувства успешности и вызывает уважение других.

Обращение к профессионалу

Если ситуация сложная, нужно обратиться к детским психологам и психотерапевтам.

Проблема травли и унижения знакома на собственном опыте 80-90% людей. Большинство из нас в какие-то моменты нашей жизни сталкивались и с дразнилками, и со злыми сплетнями (это чаще у девочек), а то и с «разборками» и «стрелками», когда защищать себя приходилось уже физически. И почти все мы пережили всё это как неприятный, но кратковременный период, в котором приобрели некий иммунитет к провокациям и веру в себя.

Но, к сожалению, есть часть людей, в личности которых очень сильна характеристика, которую профессионалы называют виктимностью — склонностью вести себя как жертва. Такие люди не умеют защищаться, а иногда и провоцируют (желая или не желая того) агрессивное поведение окружающих.

Часто родители сами несут в себе и формируют такую позицию у ребенка. В этом случае не обойтись без помощи психолога, работающего не только с ребенком, но и с семьей в целом и с каждым родителем в отдельности.

В некоторых случаях, когда речь идет о депрессивных или тяжелых невротических состояниях, не помешает помощь детского психоневролога.

В школе

Но даже если родители сознательно отнеслись к проблеме и предприняли все эти меры, им одним не под силу справиться с объемностью и многомерностью тяжелой ситуации.

Еще раз скажу, обязательно нужно решать конфликт в учебном заведении с привлечением сначала классного руководителя, затем уже социального педагога, школьного психолога, администрации и родителей детей-агрессоров.

Сейчас создано немало программ, формирующих благоприятный климат в детском коллективе и, в частности, направленных на профилактику агрессии и решения конфликтов между учениками-сверстниками и между педагогами и учениками. Другое дело, что реализуются они далеко не везде.

Но все равно родителям полезно знать: чтобы прекратить травлю, помощь нужна не только жертве, но и мучителю. Поэтому так важно вызвать на разговор и родителей другой стороны конфликта.

Конечно же, нужны санкции, но не унижающие, а обучающие исправлять то, что сделал плохо. Оскорбил – извинись, сломал вещь – отдай подобную, и т.д. Детей-агрессоров тоже нужно психологически реабилитировать, поняв, какие мотивы ими движут. Ведь плохо могут вести себя из-за недостатка внимания, из-за желания лидерства, из мести. К каждой причине – свой подход.

Также нельзя оставить без внимания пассивных агрессоров – тех, кто был зрителями и поддерживал главного «злодея». Замечательный, глубокий, очень гуманистичный фильм Ролана Быкова «Чучело» по повести Владимира Железникова актуален по сей день. В каждом ребенке, да и во взрослых героях мы видим тот личностный надлом, который нужно и можно исцелять. Очень хорошо посмотреть этот фильм с детьми и обсудить после просмотра – лучше в школе с учителями, но можно и дома с родителями.

Иногда, если явно нет отклика и помощи педагогов, целесообразно поменять учебное заведение. Причем, просто переход будет отражен в личном опыте ребенка как бегство и проигрыш. А вот если проработаны те навыки, о которых мы говорили выше, если ребенок личностно вырос, приобретя опыт противостояния, но, как говорится, «против лома…», тогда в другой школе он сможет быть социально успешнее.

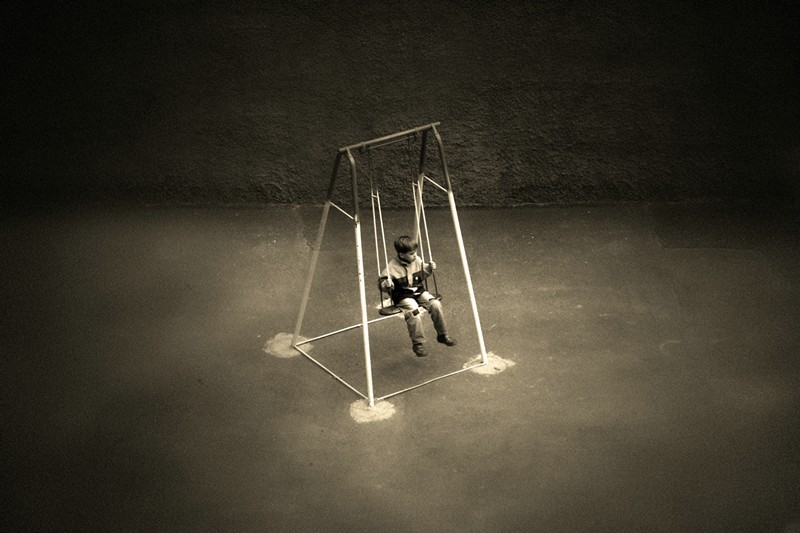

Возможно, в тяжелой ситуации ребенку потребуется время на восстановление, когда он не будет посещать школу, делая уроки дома. Хорошо в это время помогать ему продолжать общаться с друзьями, ходить на кружки и т.д., чтобы он не выключился из активной социальной жизни.  photosight.ru. Фото: alexandr mart

***

Все эти меры могут помочь, если родители имеют с ребенком контакт, если он им доверяет и не боится их. А такие отношения нужно выстраивать с рождения. Помним: воспитание – это 95% поддержки и лишь 5% продуктивной критики.

Подготовила Дарья Денисова. Арбуз 2014-09-05 00:39 Галина Лебедева Я поссорилась с ребятами и сидела на балконе, поглядывая из-за цветочных горшков, как они теперь там без меня развлекаются. Светка с Наташкой в обнимку ходят. Ну и хорошо, можете одни прыгать. А то когда я прыгаю, вы нарочно прыгалки поддергиваете, чтобы я зацепилась. Вот теперь крутите, как хотите, хоть к дереву их привязывайте. А вон братишки Никишкины на доске качаются. На мое окно глядят. Нечего глядеть, а то как груши делить, то себе целенькие, а мне с бочками подсунули. Так… смотрим еще: вон Ромка с Кириллом в ножички играют. Кирилл уже у Ромки всю территорию оттяпал — на одной ножке не устоять. Ромка того и гляди заревет. Так тебе и надо. Это тебе не со мной играть. Меня папа нож учил бросать, так я не то что в землю — в дерево с первого раза втыкаю. Ромке завидно, вот он и жухает, обманщик. А теперь ему самому достаётся.

Ладно. Я пока дома посижу, книжечку почитаю.

До обеда еще можно было терпеть, а после обеда навалилась такая скучища, хоть вой. Сижу я на балконе, вниз смотрю, как ребята друг за дружкой носятся и тоскливо мне — ужас. Сижу я, раскачиваюсь и вою: Скучища-а-а-а! Скучища лютая-я-я! И никого у меня больше нет. И друзей нет. И подруг нет.

И тут папа с работы пришел и на балкон ко мне заглянул.

— Ты чего скулишь? Гулять иди — погода хорошая.

— С кем гулять-то?

— Ясно. Со всеми перессорилась, — сразу понял папа.

Я молчала. Чего говорить-то? Теперь не вернешь. Разругались на всю жизнь.

— Ничего, помиритесь, пустяки! — засмеялся папа. — Айда со мной за арбузом. К палатке у метро целую машину пригнали.

— Ура! Арбуз! — обрадовалась я. Настроение сразу исправилось. И мы пошли.

— Арбуз-арбуз-арбузик! Арбуз-арбуз-арбузик! — распевала я, похлестывая себя авоськой по коленкам. А папа смеялся и подмигивал мне: мол, порядок, сейчас купим!

Мы сели в автобус и проехали до метро прямо к арбузному базару. Арбузов было много. Они теснились в железных клетках. Просунув руку сквозь решетку, можно было похлопать их по звонким бочкам, подергать за сморщенные хвостики. Интересно, какой из них самый красный, самый спелый?  photosight.ru. Фото: Андрей Борисов1

— Все хорошие, — улыбалась маленькая старушка в панамке и в больших домашних тапочках. — Сама два съела, в третий раз прибегла. Думаю, дай соседке возьму. Придет с работы — обрадуется.

За весами стояла толстая продавщица с золотыми зубами:

— И чего копают? Чего ищут?- беззлобно ворчала она, грохая гирями. — Все равно все одинаковые, астраханские. Вон глядите, какие красные, рассыпчатые, — кивнула она на треснувшие арбузы, сваленные в уголке.

Наконец-то подошла наша очередь, и мы с папой вошли в загородку с горой арбузов и стали присматриваться, какой взять, чтоб не ошибиться. Папа покачивал на руке уже выбранный полосатый арбуз, как вдруг я увидела в самом углу такой огромный арбузище, что даже не поверила своим глазам. Всё, что его окружало, казалось по сравнению с ним горохом.

— Папа, — сказала я шепотом и потащила его за рукав, — вон тот. Вон тот, видишь?

Папа осторожно положил свой арбуз и пошел за мной.

— Ух ты! Великан! — удивился папа и стал осторожно до него добираться, откладывая в сторонку другие. Арбуз оказался такой большой, что папа едва обхватил его руками. Он прижал его к груди и понес на весы.

— Мужчина, вы что? Положите на место, — спокойно сказала продавщица. — Все равно не возьмете. Зря только взвешивать будем.

— Почему не возьмём!? — не понял папа. — Обязательно возьмём…

— Разоритесь, — засмеялась продавщица, — денег не хватит!

Папа покраснел. Может быть, от напряжения — арбуз-то тяжелый… А может, и от обиды на продавщицу: какое ей дело, сколько у нас денег!

— Ничего. Может, и не разоримся, взвесьте, — сказал он, опуская арбуз на весы.

Продавщица улыбнулась — бывают же чудаки — и поставила на чашку весов самые большие гири. Арбуз лежал прочно, закрывая собой продавщицу так, что из-за него виднелась только её синяя беретка.

Гирь не хватило. Пришлось занять у продавца-соседа. Наконец, чаша весов с арбузом дрогнула и пошла медленно вверх. Продавщица сосчитала гири.

— Двадцать килограмм. Берёте?

Мы с папой переглянулись. Вокруг нас смеялись, шумели.

— Вот дают!

— Ну и откопали!

— Вот если окажется плохой!

— Берем! — сказала папа.

Все! Наш! Обняв арбуз, папа бережно понес его перед собой. Пальцы его побелели от напряжения. Я побежала рядом, не зная, как ему помочь. Прошли несколько шагов, и папа сказал, осторожно опуская арбуз на газон:

— Неудобно нести, скользкий, боюсь расколоть.

Наша авоська оказалась для такого великана мала, и папа, как африканский грузчик, поднял его и понес на голове. Теперь арбуз видела вся улица. На нас оглядывались, прищелкивали языками, качали головами: бывает же в природе такое чудо!

Так мы дошли до автобусной остановки. И тут на нас оглядывались, а в автобусе все даже приподнимались и вертели головами. Мы с папой стояли рядышком на задней площадке, папа держал арбуз перед собой, а я подпирала его спиной, чтобы папе держать было легче.

— Люди! Войдите в положение! — вдруг сказал военный, стоявший рядом с нами. — Уступите, пожалуйста, место мужчине с арбузом!

Все засмеялись. А один парень действительно поднялся и, улыбаясь, предложил хотя бы опустить наш арбуз на сиденье.

— Надо быть штангистом, чтобы такой вес удерживать, — сказал он и всем стало еще веселей: все спрашивали, сколько такой стоит и где такие продаются.

Но вот наконец-то и наша остановка. Вот и наш дом. Мы с трудом вылезли, и папа снова поднял арбуз на голову. Мы шли медленно, торжественно. И пока дошли до подъезда, вокруг нас образовалась толпа, похожая на праздничную демонстрацию. С балконов свешивались удивлённые старушки: посмотреть, что случилось такое интересное. Арестовали, что ль, кого? А вокруг меня прыгали наши ребята: Толик, Ромка, Кирилл, Светка. Наташка и братишки Никишкины. Все позабыли, что мы в ссоре. Да и я позабыла давно. Какие там ссоры, когда такое творится!

— А вы его сейчас есть будете!? Вы его съедите весь или на потом оставите? — галдели ребята.

Папа ничего не отвечал. Его шея была красной от напряжения. Ему было не до разговоров: не уронить бы. И поэтому отвечать приходилось мне.

— Ну, конечно, сейчас. Ну, конечно, весь сразу! — отвечала я направо и налево.

— Зови всех! — сказал папа, поднимаясь на крыльцо.

— Все, все ко мне! Приглашаю! — закричала я.

У подъезда ребята топтались, но к нам идти стеснялись. Братья Никишкины подержали дверцы лифта, чтобы папа с арбузом в него пролез. Вот и третий этаж. Папа отдуваясь положил арбуз на коврик перед нашей дверью и позвонил. Мама открыла и уставилась на арбуз. А потом медленно отступила назад и села на галошницу.

— Ой, какой! Мы ж его не съедим!

— Съедим!- сказал папа. — Вот увидишь.

Он засмеялся и осторожно вкатил арбуз в переднюю. А оттуда так же осторожно по коридорчику — в ванную. А тут уж они вместе с мамой подняли и опустили его на белое дно под сильную струю воды. Ух, как весело заблестели его полосатые бока! Как звонко загудел он под брызгами!

— Ну, где же твои помощники-едоки? Чего они не идут? Давай, давай, беги за ними!

Арбуз вытерли полотенцем и положили в большой блестящий таз.

— Да! Как-то скучно такой красивый, необыкновенный арбуз съесть просто так. Устроим праздник! — сказала мама.

Она вынула скатерть, и тут прибежали все.

— А ну! Марш мыть руки! — крикнула мама из комнаты и принесла в ванну огромное банное полотенце — целую простыню одну на всех. Сегодня всё большое!

В ванну гуськом пошли: Светка, Наташка с сестренкой Ликой, Ромка, Кирилл, Толик, Митька, Витька и, конечно, братишки Никишкины.

Сели за стол, восторженно уставясь на огромный арбуз. А он сиял чистыми зелеными боками. Все смущенно улыбались в предвкушении небывалого пира. Папа взял большой нож. Все замерли, вытянув носы.

— Ну? Режем?

Крак! — арбуз тяжело развалился пополам. Из рыхлой красной мякоти брызнули черные косточки. Папа принялся с хрустом отваливать толстые сочные ломти.  photosight.ru. Фото: Жижилкин Игорь

— Налетай! — скомандовал он. И загорелые ребячьи руки потянулись к арбузным кускам.

— У-м-м! Сладкий какой!- жмурились, до ушей вгрызаясь в арбузную сласть братишки Никишкины. Таращила глаза Наташка, переглядываясь со Светкой, а маленькой Лике мама положила на тарелку самый лучший кусочек — из серединки. Сок струился по щекам и пальцам, капал на голые коленки.

— Вытирайтесь скатертью, — разрешила мама.

— А можно ещё?

— А как же? Обязательно!- смеялся папа, отрезая новые куски.

— Вот это жизнь! — отвалившись от стола простонал Толик.

Мы еще долго сидели и болтали обо всем на свете. А когда от арбуза осталась гора корок и семечек, а веселые голоса ребят затихли на лестнице, мама сказала:

— Как мало, оказывается, нужно детям для счастья. Всего-то большой арбуз!

— И друзей побольше, – сказала я.  photosight.ru. Фото: Serge (CrMax) Дневник папы одной девочки. Дайдайдай 2014-09-09 02:16 Сергей Путин В нашем доме завелся Дайдайдай. Самый настоящий! Настырный, своенравный, неугомонный, хотя еще и маленький, конечно. Ходит Дайдайдай по комнатам, смотрит вокруг зорким глазом, да приговаривает свое сильнодействующее заклинание: «Дай-дай-дай!». Или даже так: «Дай-дай-дай-дай-дай!». Если ты услышал это заклинание или в момент его произнесения хотя бы самую малость обратил внимание на Дайдайдая – пиши пропало – придется отдать ему все, что он попросит, любой предмет, на который укажет его тонкий пальчик; изредка можно отделаться более или менее эквивалентной заменой, попросту усыпить бдительность Дайдайдая. В противном случае заклинание будет повторяться еще много-много раз, покуда заклинатель не получит желаемое!

Дайдайдай вездесущ. Он не любит сидеть на месте и часто мельтешит под ногами, совершенно не опасаясь других обитателей квартиры. Он перебегает из угла в угол, замысловатым образом выбирая маршрут и путая свои следы: только что он был в ванной, а через секунду уже в кухне. То там то тут торчит его сосредоточенная мордочка с вытянутой шеей, а руки хватают и крутят какую-нибудь новую штуковину. Входя в любую из комнат, он моментально вычисляет – что же тут интересного. А интересно ему все. Вообще все!

Встретившись взглядом с кем-нибудь из домашних Дайдайдай сразу кричит: «Дай-дай-дай!». Просто так. Для профилактики. На всякий случай. Вдруг что-нибудь да перепадет? Ведь не бывает такого, чтобы Дайдайдаю не было нужно чего-нибудь! Можно лишь искренне позавидовать его неугасающей тяге к обладанию, жажде познания, его стремлению все испытать, пощупать, попробовать на зуб, или хотя бы на прочность.

Как и всякий порядочный Дайдайдай наш малыш любит общество. Без общества ему никуда. Кому тогда адресовать свои заклинания?! А без заклинаний Дайдайдай и не Дайдайдай вовсе, а так, попрошайка обычный. Если получится угодить Дайдайдаю – он будет добр и спокоен, с радостью позволит себя потискать и погладить. Когда полученная вещь Дайдайдаю особенно нравится – он имеет обыкновение приговаривать «Ах!» и, используя свое природное очарование, всех окружающих заставляет ахать и восхищаться: «Какое же это чудо чудное у нашего Дайдайдая!». Если Дайдайдаю что-то не по нраву – он потешно морщит мордочку или топает ножками. В общем, всячески дает понять, что мы в чем-то очень не правы.

В силу малого роста и неширокого шага Дайдайдай нередко просится на руки – с такой высоты лучше обзор, открывается много новых перспектив. Кроме того, такой подъем на руки заменяет ему лестницу или лифт, если Дайдайдай заприметил что-то интересное на недоступном для себя уровне. Очень удобно! Сидя на приличной для него высоте, Дайдайдай одно за другим выкрикивает свои заклинания, а иногда ограничивается визуальным осмотром — правила нашего дома содержат целый ряд запретов для Дайдайдая, он знает об этом и особо не возражает. Он, все же, довольно смышленый.

Когда-нибудь — я знаю такой момент настанет — Дайдайдай заметит на небе Луну и не устоит, начнет выпрашивать.. И придется ему… то есть ЕЙ… конечно же, ей, нашей славной дочке, Луну эту подарить… Вместе со звездами. Юным художникам — картонные рамки 2014-09-10 03:15 Евгений Кудрявцев Дети любят рисовать и, как любой художник, хотят, чтобы их произведения висели на самых видных местах. А в наших малогабаритных панельных квартирах эти места где? Правильно! Либо стены, либо мебель. Можно, конечно, вешать их на скотч к мебели. Однако он долго не держится, бумага и мебель от скотча портятся, а шедевры нарисованные красками еще и хотят все время свернуться в трубочку.

Со стенами еще хуже – они бетонные! Нередко единственные стены, куда можно прикрепить рамку с помощью забивания обычного гвоздя, это перегородки санузла и ванной. В остальных стенах нужно сверлить отверстия, забивать дюбель и вкручивать шуруп. А учитывая количество шедевров, скорость их появления и желание творца видеть свои картины именно на этих стенах… В общем, столько победитовых сверл не напасешься!

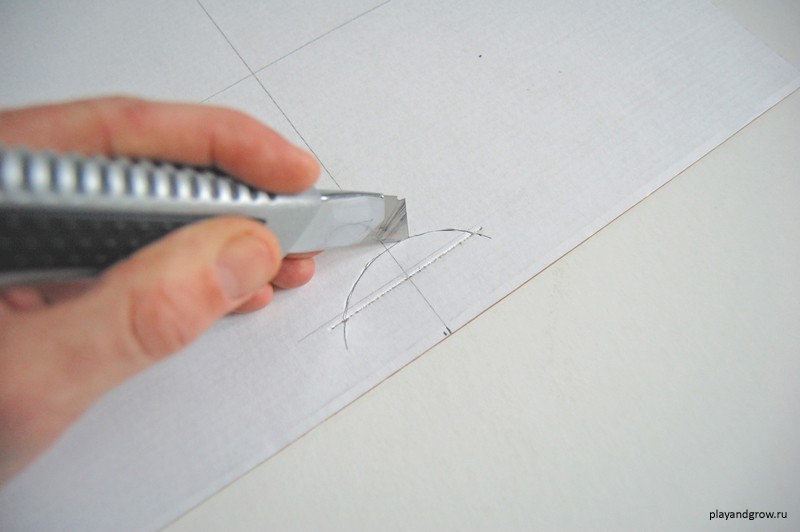

Поэтому, будем делать рамку из картона.

В чем тут смысл? А в том, что ее можно повесить на любые стены, так как мы будем использовать обои и иголку в качестве несущих элементов и совсем обои не испортим. При этом рамка легкая и не нужно ее снимать для замены картины, а значит, меньше риск порвать иголкой обои. Более того, в одну рамку можно вешать несколько картин сразу, одну на другую.

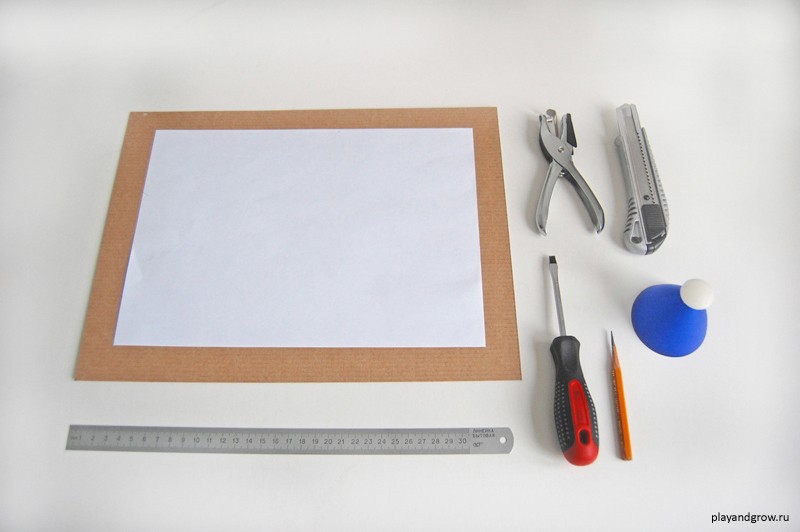

- лист картона, размером 260х350 мм.;

В качестве основного материала берем гофрокартон толщиной 1,5 мм. (В моем случае, он с одной стороны белый – и именно на этой стороне и нужно делать разметку, лицевой стороной у нас будет обратная сторона «картонного» цвета, потому, что на наших белых обоях это смотрится выигрышнее.) Исходный размер (260х350 мм.) обусловлен тем, чтобы с каждой стороны оставалось по 25 мм. на паспарту.

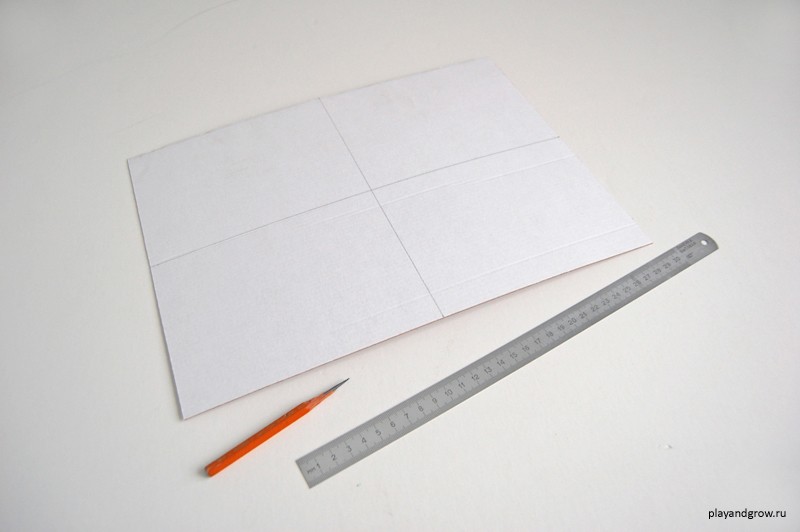

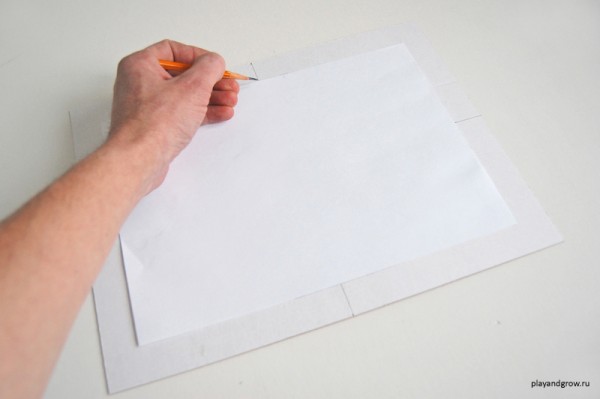

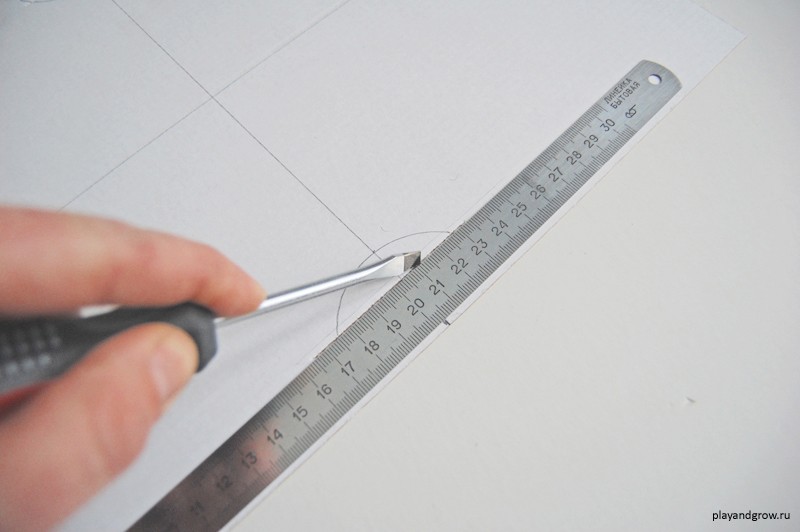

Начало разметки простое — ровно пополам, по горизонтали и вертикали.

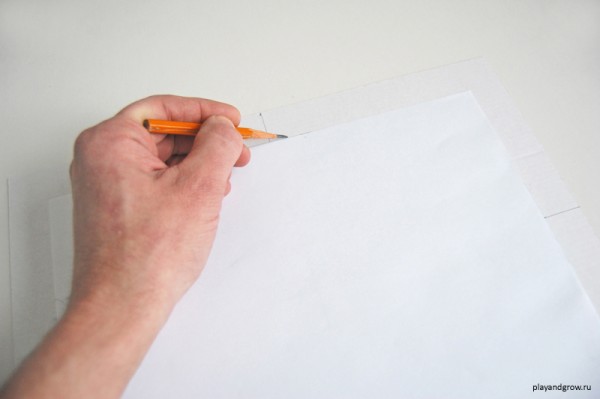

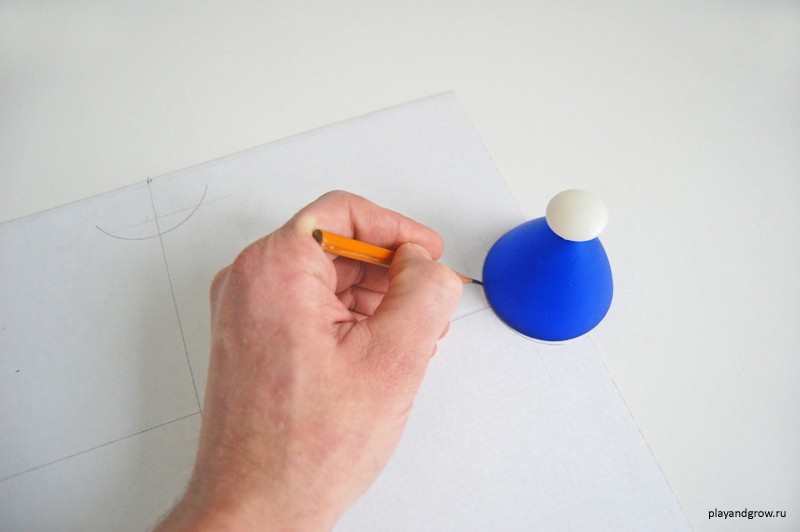

Прикладываем по середине, на глазок, лист бумаги, формата А4 и делаем засечки длиной 70-80 мм. в местах пересечения с линиями разметки, весь лист обводить не нужно. Теперь нам понадобится круглый шаблон. Им может быть, например, крышка от подставки для яиц всмятку или что-то подобное диаметром 60 мм.

Совет:

Ставим шаблон посередине края листа и карандашной линии и обводим.

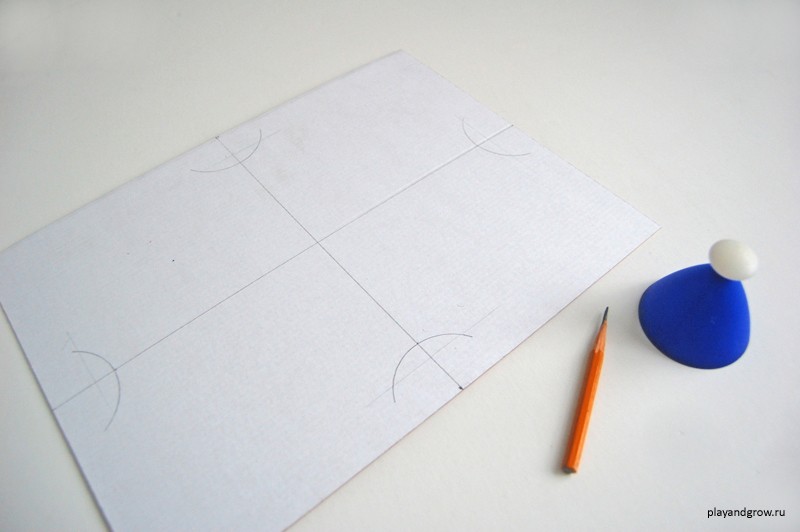

Получается что-то вроде этого:

Все готово! Теперь, все следующие рамки делаем по этому шаблону. Просто кладем сверху, обводим, выдавливаем и вырезаем.

Рамки с шедеврами вешаем с помощью обычной швейной булавочки горизонтально или вертикально.

Совет: Если же у вас на стенах нет обоев, то есть проверенный способ повесить картонку и не испортить покраску: 1. Приклейте на стену квадратный кусочек широкой малярной ленты. У нее клей слабенький и он не испортит ни эмульсионку, ни тем более эмалевую краску.

Источник: Картонный Папа и Икринка Иринка. «Гражданский» брак — почему нет? 2014-09-11 00:59 Редакция В современном мире совместная жизнь без штампа в паспорте уже как будто в порядке вещей. О так называемом «гражданском» браке и штампе в паспорте рассуждают психолог и отец двух дочек.

Читайте также: «Гражданский» брак – при чем тут, спрашивается, граждане?

Загляните в свой паспорт…

|

| В избранное | ||

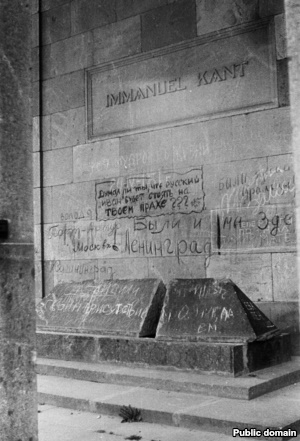

Когда началась война, бронью МЭИ папа так и не воспользовался и ушел на фронт. И до самого конца почти. Вернулся после взятия Кенигсберга, награжденный и орденами, и контузией. Да такой тяжелой, что жить она ему не давала почти до самых последних его дней. Да только и это не могло повлиять на его характер. Каким ушел на фронт – таким и вернулся. Словно даром смерть ходила по пятам четыре долгих года.

Когда началась война, бронью МЭИ папа так и не воспользовался и ушел на фронт. И до самого конца почти. Вернулся после взятия Кенигсберга, награжденный и орденами, и контузией. Да такой тяжелой, что жить она ему не давала почти до самых последних его дней. Да только и это не могло повлиять на его характер. Каким ушел на фронт – таким и вернулся. Словно даром смерть ходила по пятам четыре долгих года.