АЗБУКА

Было время на Руси, и еще не так давно, лет шестьдесят-семьдесят назад, когда русские православные люди знали церковнославянский язык родной своей матери-Церкви настолько хорошо, что не только понимали его, но и в беседах о предметах веры нередко выражались по-церковному, по-славянски.

Учились тогда больше у старых дьячков, которые брали по семи с полтиной с головы за выучку читать, писать и четыре правила арифметики, а за воспитанников Воспитательного дома платили им даже по семнадцать рублей; курс продолжался две зимы.

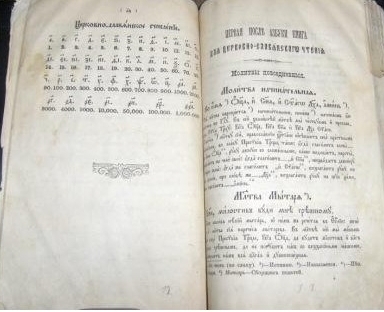

В такой школе у моего родителя учился и я вместе с крестьянскими детьми. Учебниками были: Букварь, Часослов и Псалтирь. Помолившись Богу вместе с нами в родном храме, выслушав “молебен пред началом учения отроков, хотящих учитися книг Божественного Писания”, родитель дал нам по “букварю”, на обертке коего, в самом верху, было напечатано: Боже, в помощь мою вонми и вразуми мя во учение сие. Мы перекрестились, повторили за родителем эту молитву, поцеловали книжку, вооружились указкой и с чувством особого почтения к книжке принимались за учение, как за святое дело…

Азбук гражданской печати мы и не знали: первой книгой такой печати была для меня “Русская грамматика” Востокова. А до этой книги я перечитал уже всю церковную библиотеку: все Четьи-Минеи, Библию, Благовестник, Пролог, Розыск, разные богослужебные книги…

Любознательные юноши, дети крестьян, шли тем же путем в своем образовании книжном, разумеется, если только интересовались книгами. Горек был такой корень учения, но плоды его были сладки. Трудно было самому додумываться до значения славянских слов, но понемногу ум привыкал к этим словам, становились понятными сначала те слова, которые чаще встречались: иже, яко, аще, благий, той и прочие, а затем мало-помалу горизонт умственный расширялся, правда, медленно, но зато уж прочно. Самая мысль, постоянно имея дело со славянскими книгами, привыкала иногда и работать по-славянски. Таким образом, то, чего так ныне боятся новые педагоги, опасаясь “переутомления детей”, являлось прочным фундаментом не только нравственного воспитания, но и филологического знания.

Созидалась как бы сама собою та атмосфера церковности, которой жил русский человек почти тысячу лет. Вся наша древняя письменность носила на себе этот отпечаток славянского языка: как будто русский человек считал неприличным писать о важных предметах иначе, как только по-славянски. Я замечал, во дни своего отрочества, что некоторые крестьяне, даже безграмотные, выражались по-славянски, когда речь шла о предметах священных. Я знал одного безграмотного бурмистра, который не мог даже имени своего подписать, прикладывая вместо того свою печатку, а житие Филарета Милостивого из Четий-Миней знал и читал все наизусть. Сам плакал при этом и заставлял своим трогательным чтением других плакать. Такова была наша матушка-Русь еще на нашей памяти.

Таким благодеянием для нас было ученье по Часослову и Псалтири. Это была практическая школа церковности.Душа русская сживалась с славянским языком Церкви как с родной стихией, проникалась церковностью, умела находить в ней духовное утешение, духовную сладость.

А это застраховывало простой народ от заражения немецкими верами: баптизмом, штундизмом и другими сектами. Больше было опасности от раскола — старообрядства, потому что сам раскол получил начало от неразумного отношения к букве церковного языка и обряда. Но это — враг домашний, старый знакомый, который сам собою выдохнется, с распространением какого бы то ни было книжного образования. Опасность грозит с другой стороны, от иноземщины, все от тех же немцев, отравляющих наш народ баптизмом и подобными ересями. Возможно, что раскольники-старообрядцы, отведав так называемого “просвещения”, по своей врожденной вражде к Церкви, скорее пойдут в лагерь баптистов, когда сознают свое неумное буквоедство, чем в недра Церкви. Ведь в Церковь надо войти в духе смирения и покаяния, а в баптизме ничего такого не нужно: там, напротив, царит дух критики и протеста по отношению к Церкви. Тем же духом заражены и наши глаголемые старообрядцы. Увидят они свои ошибки, но примириться с Церковью им будет нелегко: вот и могут пойти вслед за сектантами.

К сожалению, с шестидесятых годов наши интеллигенты, со времен Петра I в большинстве своем отставшие от Церкви, стали усердно толковать о просвещении народа, но не в духе родной церковности, а в своем интеллигентском духе.

Славянский язык почти устранили из школ. Его если и преподавали, то так, что школьники не выносили его, — только отталкивались от его изучения. А потом и совсем исключили его даже из средней школы. Оставили как какой-то привесок к Закону Божию и к русскому языку. В букварях вместо слов Бог, Божество появились слова бык, волк и подобные. Дело школьное старались вести точь-в-точь как во Франции. В детскую душу не допускали религиозных впечатлений при обучении букварю. Старались, чтобы дело обучения было как можно легче, чтобы дети учились играючи. Наглядные способы преподавания считались и доселе считаются идеальными.

Но таким образом с первых дней воспитания дети отучались от борьбы со всякими трудностями, привыкали к лености мысли; их ум, в их возрасте столь гибкий, недостаточно развивался в упражнении благодаря легкости приобретения познаний, столь же легко и терял приобретенное.

Юноша, не привыкший, не обучивший свой ум к труду серьезного мышления, предпочитал нахватывать непроверенных знаний из книжек и газет, а славянские книги считал уже какой-то тарабарщиной. Так постепенно из-под ног его ускользала почва церковности, ему чужда становилась церковная атмосфера жизни, он с детских лет обмирщался, оземлянился в душе. Бедная русская душа в нем как-то таяла, подменялась. Школа, кроме церковной, попала в руки таких интеллигентов с подмененной душой, и они старались вытравить последние остатки церковности в детях.

Теперь кричат уже о замене церковнославянского языка русским даже в богослужении. Сохрани нас Бог от такого кощунства!

Надо кричать наоборот — о том, чтобы учить детей по-славянски, начиная с Букваря. Не говорю уже о том, что язык материнский — матери-Церкви — должен быть им таким же родным, как и язык русский, потому что этот — формальная основа их религиозного и нравственного воспитания при самом первом их молитвенном обращении к Богу, — этот язык — отец русского языка: нельзя знать основательно родной русский язык без славянского.

Когда затрудняешься найти корень русского слова, загляни в русско-славянский словарь — и тотчас найдешь этот корень. Помню, еще в семинарии спросил меня один преподаватель: где корни слов соловей, ладонь? Я тотчас же нашелся и сказал: по-славянски соловей — славий от славы, славная или славящая птица; ладонь по-славянски длань-долонь, от слова доль, углубление. Ведь все корни русского — в славянском, это наш классический язык, язык как бы на то и созданный, чтобы на нем русский человек мог беседовать с Богом и небом. В этом языке мы видим свойства священного языка: от него веет благоуханием целомудрия, благоговения, молитвы. Неуместное употребление славянских выражений нам уже кажется кощунством. Говорить ли о том, что этот язык-сокровище является для всех славян как бы международным языком, междуславянским?..

Наше русское несчастье в том, что верхние слои народа уклонились с родного, историей намеченного пути, пошли в хвосте западных народов, подменили себе духовный идеал идеалом земного благополучия. Никто не запрещал людям Петровской эпохи учиться на Западе светским наукам, но зачем было изменять духовным идеалам своим, отбрасывать их как старую ветошь, для жизни непригодную? Вот и идут по новым, проторенным за двести лет путям, забывают то, чем жила наша Русь, а теперь стараются вытравить все это и из души простого народа.

К несчастью, за последние пятьдесят лет во многом и успели. Теперь как-то странно было бы говорить об обучении грамоте по славянскому Букварю и Часослову, о чем еще так недавно, лет двадцать назад, с такою любовью говорил покойный знаток народной души С.А. Рачинский.

Теперь хлопочут об изгнании из алфавита трех-четырех букв как о прогрессе в обучении грамоте, толкуют об этом учительские съезды со всей России, как будто с изгнанием этих букв все дети станут сразу грамотными. О славянских омегах и разных знаках надстрочных уж и не поминай.

Но не к добру ведет это “упрощение” грамоты. Как в деле религиозно-нравственного воспитания для практики воли необходим подвиг, самопонуждение, так в деле развития ума и памяти нужно посильное упражнение в мышлении, в некоторого рода борьбе с небольшими препятствиями. Надо, чтобы привыкал к работе самый орган мышления — мозг.

Вот почему известные “враги рода человеческого” — масоны, чтобы обезличить христиан, заранее заботятся об этой легкости обучения.

“Система обуздания мысли уже в действии, — говорят они в своих «Протоколах», — в так называемой системе наглядного обучения, имеющей превратить гоев в несмыслящих, послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее… Во Франции один из лучших наших агентов, буржуа, уже провозгласил новую программу наглядного воспитания…”

Архиепископ Никон (Рождественский), 1917 год

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

10 старых и уникальных монастырей Беларуси

(2)

Галина (Виноградинка)

,

22.02.2022

-

Намоленное место близ Звенигорода: Саввино-Сторожевский монастырь.

(2)

yarovaya-travel.ru

,

01.02.2022

-

День Обрезания Господня – это день Закона Божия

(6)

Галина (Виноградинка)

,

15.01.2022

-

Олег Стеняев.Беседы на Книгу Бытия.1.Сотворение человека.Грехопадение

(1)

Галина (Виноградинка)

,

26.11.2021

20250101110442