Пока наша военная система, медицинско-организаторская ее часть, еще инертна и несколько оторвана от реалий войны

До СВО я работал в крупной городской многопрофильной больнице врачом анестезиологом-реаниматологом. Днем я как анестезиолог обеспечивал проведение сложных операций на головном и спинном мозге в отделении нейрохирургии. А по ночам дежурил в отделении реанимации и интенсивной терапии. Там были тяжелые больные, иногда находящиеся на волоске от смерти. И с самыми разными заболеваниями: от тяжелых черепно-мозговых травм до пневмоний и отравлений.

К началу спецоперации я уже 10 лет как работал по специальности, получил кандидатскую степень и преподавал студентам в медицинском университете. А 21 сентября 2022 была объявлена частичная мобилизация.

На СВО я служил в Вооруженных силах в звании старшего лейтенанта медицинской службы в качестве командира медицинского взвода мотострелкового полка (мсп), командира роты мсп, был начальником медицинской службы мотострелкового полка. Удалось поработать и анестезиологом в различных госпиталях. Но большую часть времени я служил командиром отдельного медицинского подразделения — медицинский пункт мотострелкового полка 1486. Этим летом за проявленный массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава наш полк приказом президента России Владимира Путина был наименован «гвардейским» полком.

Расскажу о своем опыте на СВО поэтапно. Возможно, он кому-нибудь пригодится.

IКогда я учился в медицинском университете, у нас еще не успели закрыть военную кафедру. Я ее прошел и стал лейтенантом медицинской службы запаса. Военную кафедру я окончил в 2006 году. Это было время, когда предпринимались губительные для нашей армии реформы: упразднение военных кафедр в гражданских вузах, отказ от массовой армии и переход на малочисленный ограниченный контингент неких профессиональных сил, участвующих в незначительных малочисленных конфликтах, введение формы, как в НАТО, и прочие «новшества», которые всем известны.

Я учился на излете «досердюковского» времени. Отношение к армии в нашем университете было очень специфическим, прямо говоря — негативным. Это соответствующим образом сказалось на моем образовании.

Те знания, которые я получил на военной кафедре, оказались неприменимы в условиях современной войны. Тем более что меня готовили на корабельного врача на флоте, а я попал в обычный мотострелковый полк, т. е. в пехоту. Конечно, у меня была и вторая военно-учетная специальность (ВУС) — врач анестезиолог-реаниматолог. Но в пехоте, вернее в полковом звене, ни о каких операциях с хирургами и анестезиологами и речи быть не может. Задачи у пехоты другие. Так что мне пришлось учиться всему заново, да еще и в ускоренном темпе. Благо нашлись люди и особенно один человек (подполковник медицинской службы Ш.), которые очень мне помогали с обучением и организацией медицинской помощи в современной войне, но об этом позже.

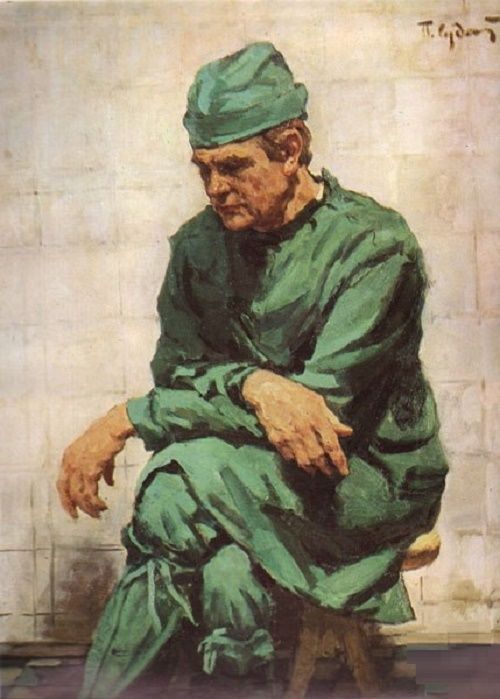

А на военной кафедре преподаватели жили старыми устоями и понятиями еще времен Великой Отечественной войны и теми клише, которые к нам пришли из советского кинематографа. Так, в их головах сидел некий образ военного хирурга, который после операции в белом халате с завязками сзади и с закатанными рукавами, держа в руке корнцанг с дымящейся папиросой, выходит из своего палаточного брезентового госпиталя и выкуривает ее рядом с флагштоком, на котором развевается белый флаг с красным крестом. А там, на горизонте, видны бесконечные вспышки артиллерийской канонады.

Скажу, что такие клише сидят не только в головах старых преподавателей гражданских вузов, но и в армии, вернее в тех ее структурах, которые никогда не бывали на фронте, на линии боевого соприкосновения (ЛБС), а таких, к сожалению, много. Например, при формировании нашего полка в Санкт-Петербурге Военной академией материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВА МТО, на минуточку — главный учебный центр материального обеспечения ВС РФ) нам выдали 30 белых флажков с красным крестом для обозначения медицинских структур полка на позициях. И, между прочим, дали в придачу брезентовые санитарные сумки времен Великой Отечественной войны с укладками 1990-х годов, где были стерильные бинты (потерявшие стерильность еще в советское время), стеклянные многоразовые шприцы, которые можно встретить не в каждом музее истории медицины. Естественно, при минометном обстреле или тех перемещениях, что мы совершали, они превращались в стеклянные осколки. Вот такой пример, показывающий «готовность» ВА МТО к СВО.

Я понимал, что как врач-анестезиолог я очень пригожусь на СВО. Тем более что работал анестезиологом в больнице, дежурившей по скорой медицинской помощи, и большую часть времени был анестезиологом в отделении нейрохирургии (где делают операции, в том числе из-за травм головного мозга). Я понимал, что в условиях военных действий идет увеличенный поток раненых, которым необходимо адекватное современным знаниям по медицине оперативное лечение, а где есть операции, там нужны и анестезиологи.

Имея опыт работы преподавателем, я знал, что молодые анестезиологи очень неподготовленные, и в стационарах они работают, как правило, под опекой и контролем старших коллег. В гражданском здравоохранении огромный дефицит врачей моего профиля, в Вооруженных силах в условиях военного конфликта ситуация должна быть такой же, так я думал. Значит, полагал я, с одной стороны дефицит кадров, с другой — покрытие дефицита неопытными молодыми специалистами, так что я точно нужен в Вооруженных силах как анестезиолог с многолетним стажем.

К тому же с началом СВО и особенно частичной мобилизации в интеллигентских кругах, к которым я принадлежу по роду профессии, часто встречались тухлые, трусливые разговоры о том, что с началом мобилизации все офицеры запаса будут призваны в армию и попадут на СВО. Страх и слабость так и витали в воздухе. Слушать это все было противно, тем более что я всегда считал, что гражданин должен с честью защищать свое Отечество, а уж тем более офицер. Принимая это все во внимание и являясь на тот момент человеком сугубо гражданским, совсем не понимающим устройства Вооруженных сил России, хотя и прошедшим военную кафедру, я решил, что должен пойти служить в армию анестезиологом в военный госпиталь. Но как в него попасть?

Поэтому я пошел в свой военкомат и подал рапорт о призыве в качестве врача анестезиолога-реаниматолога для участия в СВО. Рапорт приняли, хоть и с препинаниями: так как меня три раза мобилизовывали, возвращали обратно, давали и отменяли повестки. В военкомате царили бардак и неразбериха. Я написал три разных рапорта, в том числе один на имя министра обороны, чтобы призваться в армию. И в итоге я попал в военный эшелон.

Эшелон отправлялся в Санкт-Петербург для формирования чего-то, что в будущем будет участвовать в СВО. Что это за «чего-то», мне никто не пояснял, да я уже и не уточнял, потому что так устал ожидать отправки на СВО и прощаться с близкими, что был готов запрыгнуть в любой эшелон, лишь бы наступило какое-то движении в сторону фронта, а не это постоянное ожидание.

IIПопал я в итоге в мотострелковый полк 11 армейского корпуса Балтийского флота (все же что-то связанное с флотом, хоть бы и по названию) Западного военного округа. Как мне сказали в военкомате, «езжайте, там разберутся с вашей профессией». Я тоже так полагал. Полк уходил через три дня на СВО. Причем в полку меня уже ждали, и ждали на определенную должность — начальника медицинского пункта мотострелкового полка. По штатному расписанию ее должен занять офицер в звании лейтенанта медицинской службы и с квалификацией «врач». Никто не разбирался ни с ВУС, ни со спецификой моей профессии: врач — значит врач, лейтенант — лейтенант. А хирург ты там, терапевт, врач-педиатр или гинеколог, никому не важно, главное — врач. На тот момент в Вооруженных силах затыкали дыры и быстро формировали полки, которые должны были пулей мчаться в зону СВО.

Мне скорым и особым приказом командира полка, а ему, стало быть, свыше, передали всякое медицинское имущество времен Великой Отечественной войны, оцененное по современным меркам в 10 млн рублей, которое мы не могли ни обменять, ни вернуть обратно. Мне вверили личный состав из 15 человек, и в авральном режиме мы погрузились в очередной эшелон и ушли на СВО.

Отдельно скажу и про те 15 человек, которые были в моем подчинении и в дальнейшем составили костяк медицинской роты нашего гвардейского полка. Многие из них продолжают честно и доблестно служить в нашем полку. Рассказ о них как раз подчеркнет неразбериху, царившую в самом начале. К слову, меня назначили командовать отдельным медицинским подразделением уровня отдельной роты с прямым подчинением командиру полка, а по специальным задачам — начальнику медицинской службы полка, то есть я стал не только командиром, но и прямым заместителем начмеда. При этом в моем подчинении оказался майор медицинской службы, кандидат медицинских наук, врач челюстно-лицевой хирург З. и капитан медицинской службы, врач терапевт и токсиколог С. Таким образом, я, будучи на тот момент лейтенантом, командовал майором и капитаном.

Еще у меня был врач-травматолог, необъяснимым образом изначально назначенный стрелком-санитаром в комендантский батальон. Его пришлось огромными стараниями начмеда переводить к нам в медицинское подразделение. В итоге врач-травматолог оказался на должности фельдшера. На таком фоне мои переживания по поводу того, что анестезиолог попал в пехоту, где никаких хирургических операций не выполняют, просто меркнут.

Здесь надо сделать пометку для тех, кто не был в армии. Дело в том, что санитар — это должность, которая не подразумевает никакого специального медицинского образования, и санитары-стрелки просто назначаются в каждом взводе или даже в отделении для оказания первой медицинской помощи (наложение жгута, перевязка ран и т. д.). Поэтому назначение врача санитаром-стрелком — это как из пушки по воробьям стрелять. То же самое можно сказать и о решении определить врача челюстно-лицевого хирурга (очень редкой специальности) в качестве врача-специалиста в полковой медицинский пункт. В дальнейшем его только стараниями целого начальника медицинской службы Южного военного округа смогли лишь на время командировать в госпиталь в Донецк, где он успешно выполнял массу сложнейших операций по своей прямой специальности.

Что касалось медицинского оснащения медпункта полка и медицинского снабжения полка в целом, то тут стоит дать пояснения из того, что я теперь понимаю (подчеркну, что выражаю сугубо личное суждение и не являюсь военным экспертом). Как я теперь догадываюсь, поначалу предполагалось, что наша войсковая часть (мотострелковый полк) будет в зоне СВО исполнять функции войск территориальной обороны, то есть не участвовать в непосредственных боевых действиях, а заниматься обеспечением мирной жизни на отвоеванных территориях. А это охрана дорог и каких-либо специальных объектов, комендантская служба, военная полиция — то, что поддерживает правопорядок. При этом наш полк слепили в большой спешке, организовав нас по нормам советского времени, то есть из двух мотострелковых батальонов и одного отдельного комендантского батальона, роты военной полиции и отдельного медицинского пункта полка (МПП) — образования, которого уже давно нет в мотострелковых полках и которые в условиях военного времени заменены на медицинские роты.

Поэтому нам выдали огромное количество имущества, которое нам совсем не было нужно: перевязочных столов, скамеек, различных укладок с просроченным медицинским материалом. Так, нам выдали переносные советские осветительные операционные лампы без аккумуляторов и с подключением к нестандартным нынче (в современном мире) розеткам и сетям. Я их, конечно, переделывал уже на фронте, что, оказалось, делать было нельзя, так как это является прямой порчей государственного имущества — но нам нужно было освещение.

Надо понимать, что по существующим нормам в МПП оказывается только первая врачебная помощь, да и то для устранения угрожающих жизни состояний, поэтому целесообразность нагрузки нас этим оборудованием была весьма сомнительна. Как нам объясняли в ВА МТО — «война все спишет, берите, братцы!». Но война ничего не списывала, а только давила своей бюрократической машиной, требуя отчитываться по нормам и правилам уставной войсковой части мирного времени. Ох, и намучился я с этим имуществом! Его оказалось крайне трудно учесть, поставить должным образом на баланс части, списать в случае его повреждения и уничтожения врагом, а ведь все это пришлось делать в условиях ведения полком боевых действий. Но ни одного армейского чиновника это не волновало: будь добр, определи это имущество по всем нормам и правилам гражданской жизни (в условиях войны).

К слову, я единственный из всей администрации полка смог разобраться в тонкостях бухгалтерской бюрократии и списать-таки уничтоженное медицинское имущество без ошибок в довольствующем финансовом органе, да еще объяснил все процедуры не только медицинской службе полка, но и другим службам. Правда, полное списание произошло только спустя полгода после моего увольнения из Вооруженных сил! А дело шло о 10 млн рублей и это только по нашей службе. Вот она — сила бюрократии. Причем армейские структуры более высокого уровня (корпус, флот, округ) никаких поблажек нам не делали: приходилось осваивать нормативную базу, читать приказы, доставать учебники по учету имущества в Вооруженных силах во время пребывания в отпусках, в командировках в Россию, смотреть что-то в других войсковых частях.

Разумеется, поначалу у нас не было ничего: ни оргтехники, ни книг учета, ни канцелярии. Хорошо, что мы смогли наладить взаимодействие с гражданскими силами в России, моими друзьями, благотворительными фондами, организацией «Суть времени», которые нам очень помогли и много чего предоставили из расходных комплектующих и оргтехники. Так, у нас даже в блиндажах стояли электрогенераторы и были компьютеры с принтерами и бумагой, и мы первыми из 10 корпуса смогли начать электронный учет раненых и больных среди мотострелковых полков по разработанной нами форме. Начмед 11-го корпуса подполковник С. был поражен нашими успехами и находчивостью, а все благодаря неравнодушным гражданам, которые нас всем снабдили.

(Продолжение следует.)

Использованные источники: Фронтовые заметки гражданского врача Фронтовые заметки гражданского врача

Пока наша военная система, медицинско-организаторская ее часть, еще инертна и несколько оторвана от реалий войны

Комментарий автора:

Фронтовые заметки гражданского врача

Пока наша военная система, медицинско-организаторская ее часть, еще инертна и несколько оторвана от реалий войны

Комментарий автора:

Современная государственная система, в которой до сих пор немало антисоветски настроенных групп, и которую 30 лет оптимизировали под партнерство с Западом, вытраливая "совок", на войну с Западом мобилизуется тяжело, примером чему служит этот рассказ. Видимо, немалое влияние оказывает и концепция спецоперации (за лентой воюют, а в тылу - мирная жизнь). Ну и теперь - надежды прозападных элитных групп на замирение при помощи "нашего Трампа".

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

России готовили биоистребление?

(1)

-Олег-

,

28.02.2022

-

«Совесть нации?»

(1)

pinna

,

27.02.2022

-

МЕДИА И КУЛЬТУРНАЯ ТУСОВКА ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РУССКОМУ МИРУ.

(4)

Александр 13

,

27.02.2022

-

Узбекистанские ученые создали «антикоронавирусное» молоко.

(2)

Ильич2

,

26.02.2022

-

Безжалостная правда о детях в фигурном катании.

(1)

Ильич2

,

25.02.2022

20250203161027