На основе общих сведений, результатов изучения церквей Новгородчины и русских крепостей реконструированы элементы технологии строительства на Руси сооружений из плинфы и кирпича. Кирпич появился в конце XV в. До этого строительство велось из плинфы. В это же время перестали использовать известково-цемяночный строительный раствор и перешли на известково-песчаный. В новгородской археологии эти изменения в технологии строительства датируются рубежом XIII-XIV вв. Выделены форматы кирпича конца XV-XVII вв., XVIII – начала XIX вв. и XIX в. По ним и типу раствора выполнено датирование 39 церквей Новгородчины. Из 18 церквей, относимых к XI-XII вв., 17 построены в период до XV в. включительно, одна – на рубеже XV-XVI вв. Из 19 церквей, относимых к концу XIII-XIV вв., 15 построены в XVI-XVII вв., одна – на рубеже XV-XVI вв., три – в XVIII – начале XIX вв. Из двух церквей, относимых к XV в., одна построена не ранее XVI в., другая – в XVI – самом начале XVII вв. Окольный город Новгорода датирован XVIII – началом XIX вв. Он построен в соответствии с генеральным планом 1778 г. Это типовое сооружение вокруг российских городов XVIII-XIX вв. То, что археологи считают башнями, является заставами. Наше датирование и идентификация Окольного города – киллер-аргумент, разрушающий саму основу новгородской археологии. Столбы Звонницы Софийского собора датированы второй половиной XVIII в. Датировано пять церквей Старой Ладоги, относимых к XII в. – первой половиной XIII в. Одна построена в XV в., три – в его конце, одна – не позднее первой половины XV в. Ладожская крепость построена в конце XV – начале XVI вв. Руины летописной крепости 1114 г. археологами не найдены. Гипотеза авторов Новой хронологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского – «Великим Новгородом русских летописей является Ярославль», получила дальнейшее подтверждение. В новгородской археологии сооружения XVI – начала XIX вв. датируются концом XIII-XIV вв.

http://new.chronologia.org/volume15/2018_turin_kirpich.php

Ключевые слова: археология, строительные технологии, датирование, Новгородчина, церкви, Окольный город, Ладожская крепость.

1. Постановка задачи

Одной из концептуальных методических основ Новой Хронологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского является тезис: «Хронология – это независимая естественнонаучная дисциплина». Ее составляющая – датирование то технологиям Цивилизации, пока развита крайне слабо. Проблема в том, что представления об эволюции технологий сформированы в рамках Традиционной истории и привязаны к принятой в ней хронологии. Но возможности для развития независимого датирования по технологиям имеются. Во-первых, технологии изучают не только историки и археологи, но и профильные специалисты, у которых могут быть свои представления о хронологии этапов их эволюции. Во-вторых, сами технологии могут быть датированы независимыми естественнонаучными методами – радиоуглеродным, термолюминесцентным, археомагнитным, дендрохронологическим.

Авторы Новой хронологии обосновали гипотезу «Великим Новгородом русских летописей является Ярославль» [Носовский Г.В., Фоменко А.Т., 2001; 2012]. Для нас важны ее следующие элементы. Поселение на месте Новгорода на Волхове возникло примерно в XV в., возможно, и в XVI в. В XVII в., во время войны со Швецией, здесь построена небольшая крепость. Идентификация Великого Новгорода с поселением на Волхове не является случайной ошибкой, это сознательная фальсификация. Главный ее элемент – смещение хронологической составляющей археологии Новгорода на Волхове на 400-500 лет в более ранний период. По нашей версии – на 391 год [Тюрин, 2017]. Представляется целесообразным проверить гипотезу по строительным технологиям.

2. Форматы кирпича

Плинфа новгородских памятников ХI-ХШ вв. хорошо изучена и относится к одному и тому же типу формовки [Ёлшин, 2013]. На Руси она использовалась вплоть до XV в. В 1475 г. появился «Аристотелев кирпич» [Каддо, 2017]. Сведения по его размерам в публикациях кардинально различаются. В публикации [Черникова, 2011] говорится, что мастер из Италии Аристотель начал изготовлять кирпичи «ломбарджийского стандарта» – 24×12×6 см. Другой размер «Аристотелева кирпича» приведен в публикациях [Данилова, 1991] (29×11×7 см) и [Каддо, 2017] (28,9×18,9×6,7 см).

Форматы кирпича в последующие эпохи: «Государев кирпич» Бориса Годунова – 31,2×13,4×8,9 см (пропорции: 7×3×2); казенные заводы Петровской эпохи – 28×14×7 см (пропорции: 4×2×1); «Городовой» кирпич (вторая половина XVIII в.) – 27×13×6,7 см; стандарт 1811 г. – 26,6×13,3×6,7 см [Каддо, 2017]. Это форматы деревянной рамы для формовки глины. После сушки и обжига получался кирпич, размеры которого на 5-15 % меньше, чем размеры рамы. Отмечено, что при этом нарушаются и пропорции кирпича. По другим данным усушка глины при изготовлении плинфы составляет 8-10 % [Моисееев, 2013, с. 187]. В 1847 г. введен стандарт обожженного кирпича – 26,6×13,3×6,7 см [Каддо, 2017]. Современный стандарт с 1927 г. – 25×12×6,5 см.

В стенах и башнях Московского Кремля (1485-1490-е гг.) основные форматы кирпича 30×14×7 и 31×15×9 см [Данилова, 1991]. В публикации [Носов и др., 2009] сообщается следующее: «большеразмерный кирпич – характерный признак крепостного зодчества XVI-XVII вв. ... сильно варьировался по размерам. Наиболее типичный имел размеры 30×14×8 и 30,5×14,5×7,5 см. По распоряжению Бориса Годунова была введена стандартизация кирпича ... размеры 7×3×2 вершка (31,5×13,5×9 см) ... при ремонтных работах XVIII – начала XIX вв. использовался кирпич ... (6×3×1,5 вершка, или 27×13,5×6,8 см)» (с. 154). Здесь речь об усушке не идет. Приведены размеры реальных кирпичей русских крепостей XVI-XVII вв.

При раскопках в 1933-1935 гг. внутри Георгиевского собора Юрьева монастыря Новгорода под чугунным полом 1825-1827 гг. найдена вымостка из кирпичей. Их размеры 28×13×8 и 23×11×4 см [Каргер, 1946]. В начале 20-х годов XIX в. монастырь сгорел дотла (кроме Георгиевского собора). В 1823-1848 гг. был отстроен заново. При укладке чугунного пола могли быть использованы кирпичи из его разобранных строений. Для нас важно, что такие их форматы производились.

Таким образом, имеется четкая периодизация форматов русского кирпича:

Плинфа – до XV в. включительно.

Форматы конца XV-XVII вв. (без учета «Аристотелева кирпича»): 31,2×13,4×8,9; 30×14×7-8; 30,5×14,5×7,5; 31×15×9 см.

Форматы XVIII – начала XIX вв.: 28×13-14×7-8; 27×13×6,7; 26,6×13,3×6,7; 27×13,5×6,8 см.

Стандарт с 1847 г.: 26,6×13,3×6,7 см.

Стандарт с 1927 г.: 25×12×6,5 см.

Локальный формат кирпича Новгородчины рассмотрен ниже.

3. Типы строительного раствора

Связующие строительные растворы Новгородчины хорошо изучены. Выделено их четыре группы [Медникова, Рапопорт, 1991]. Первая применена только при строительстве Софийского собора (1045-1050 гг.). В ней соотношение извести и заполнителя 1:1. Заполнитель – исключительно цемянка. Кирпичный бой и специально обожженная глина в пропорции 1:1. Растворы второй группы (памятники первой четверти XII в.) по составу близки к первой. Но количество кирпичного боя в цемянке заметно преобладает над специально обожженной глиной. В растворах третьей группы (памятники с 30-х годов XII в. до начала XIII в.) заполнителем служит цемянка в виде кирпичного боя и толченый известняк. Растворы четвертой группы (памятники XIV-XVII вв.) принципиально отличаются от первых трех. Заполнителем в них служит песок. Эволюция этого типа раствора не наблюдается. Самый ранний памятник, в котором зафиксирован этот тип раствора – церковь Архангела Михаила (1300 г.). Отметим две лакуны – вторая половина XI в. и XIII в. без его начала. Наличие первой лакуны отметил и автор публикации [Ёлшин, 2013]: «разрыв традиции между строительством [Софийского] собора в середине XI в. и возобновлением новгородского зодчества в начале XII в. очевиден». Вторая лакуна отмечена в публикации [Антипов, 2017]: «в условиях почти полного прекращения строительства в Новгороде во второй половине XIII в.».

Уточнение нижней хронологической границы растворов четвертой группы выполнено авторами публикации [Antipov, Gervais, 2015]. «In the late 13th century a new building technique was invented in Novgorod – the usage of bar bricks and lime mortars with sand» (р. 58). Первый памятник, при строительстве которого применен этот раствор – церковь Святого Николая на Липне (1292 г., дельта Мсты). Один из авторов, отмеченной выше публикации рассмотрел данные по кирпичам и растворам в контексте эволюции строительных технологий. «Несмотря на то, что общая структура церковных построек принципиально не меняется с домонгольского времени, большое количество технологических и конструктивных новаций в архитектуре в 1290-1310-е гг. ясно свидетельствует о перенесении новых приемов в Новгород из иных строительных центров, вероятно, из стран побережья Балтийского моря» [Антипов, 2017].

Автор публикации [Носов, 2009] изучил строительные растворы русских крепостей XVI-XVII вв.: Нижний Новгород (1500-1517 гг.), Коломна (1525-1531 гг.) Зарайск (1528-1531 гг.), Серпухов (конец 1550-х годов), Борисов городок (1598 г.), Смоленск (1596-1602 гг.) и Вязьма (1631-1634 гг.). Его вывод: «все 13 строительных растворов русских крепостей XVI-XVII вв. являются известково-песчаными, т.е. резко отличаются от в целом известково-цемяночных растворов XI-XIII вв.» (с. 159). Отметим лакуну между XIII и XVI вв. Первая крепость, при строительстве которой использован известково-песчаный раствор – Кремль Нижнего Новгорода (по Московскому Кремлю соответствующих данных у нас нет). Первое появление на Руси кирпича – 1475 г. Логично предположить, что новая строительная технология (кирпич + известково-песчаный раствор) появилась на Руси в конце XV в. В этом предположении мы опираемся и на данные по Новгородчине. Кирпич и известково-песчаный раствор появились здесь одновременно на рубеже XIII – XIV вв. По результатам нашего датирования это произошло на рубеже XV и XVI вв. По известково-песчаному типу раствора датирован один их этапов строительства Никольского собора Староладожского Никольского монастыря. «Своды, барабан, перекрытие подцерковья, верхние части подкупольных столбов выполнены на растворе без цемянки, по-видимому, в XVI-XVII вв.» [Кирпичников, 1976, с. 18].

Таким образом, на Руси кирпич и известково-песчаный раствор появились в конце XV в. Все сооружения из кирпича и на этом типе раствора следует датировать в регионе Москвы – не ранее последней четверти XV в., а на остальной территории Руси – не ранее XVI в. Имеется возможность более «узкого» датирования по форматам кирпича: XVI-XVII вв., XVIII – начало XIX вв. и XIX в.

4. Плинфа или кирпич?

В форматах новгородского кирпича имеется одна проблема. «Характерный индикатор кирпича середины – второй половины XV в. – его толщина, неизменно равная 5-5,5 см. При этом длина колеблется от 24-25,5 см до 29 см, а ширина от 12 до 13-14,5 см» [Антипов, 2005]. Близкий к нему формат кирпича, из которого сложены фризы Звонницы (XVI в.) Софийского собора – 24×11×5 см [Петров, 2014, с. 94]. В 2011 г. выполнены раскопки в Неревском конце Новгорода. «В заполнении построек XVI в. обнаружены отходы производства кирпича, размеры которых 24,5-26×12-13×4,5-5,5 см» [Олейников, 2014, с. 234]. Выше приведен размер кирпича из пола Георгиевского собора Юрьева монастыря – 23×11×4 см. Автор публикации [Пежемский, 2012] формат кирпича 25×11×5,5 см отнес к XVI-XVII вв. и датировал по нему гробницу кладбища около Никольского собора Новгорода.

Размеры плинфы новгородских церквей начала XIII в.: Пантелеймона (1207 г.) – 26×17-19×3,5-4,5 см; Параскевы Пятницы на Торгу (1207 г.) – 26-27×18-19×4-5 см; Никольский собор на Дворище (закладка окон) (1210-е годы) – 26-27×16-17×4,3-4,5 см; Пятницы на Торгу (закладка окон) (1210-е годы) – 24×11×4,5 см; Михаила Архангела на Прусской улице (1219-1224 гг.) – 23,5×14,5×4,5 см; Павла в Павловом монастыре (1224 г.) – 27,5-28×13,5-14×5,5, 29,5-30×14-15×6-7, 24,5-26×18,5-20×4-5,5 см. Размер плинфы саркофагов: церкви Благовещенского монастыря на Мячине (1179 г.) – 26-27×18-18,5×4,5, 26-27×18×4,5 см; Пантелеймонова монастыря (1207 г.) – 25-27×19-21×4-5,5 см [Седов, 2016]. В последнем саркофаге имелась и плинфа с размерами 25×21×6 см.

Размер плинфы центрального купола Софийского собора 39×18,5-25×4 см, купола Никольского собора на Ярославовом Дворище (1113 г.) 35-36-37×21-22×4,5-5 см. Раствор в обоих случаях известково-цемяночный [Трушникова, 2015]. В то же время в церкви Параскевы Пятницы на Торгу (1207 г.) применялась плинфа размером 25×11,5×4,5 см. Размер плинфы синтрона Софийского собора 37×23×5 см, основной формат плинфы церкви Благовещения на Городище 35-37×20-22×3,5-5 см [Новосёлов, Хрусталёв, 2013]. Размеры плинфы в стенах здания и основаниях подкупольных столбов Никольского собора Староладожского Никольского монастыря 20-29×13-24×4,5-6 см [Кирпичников, 1976, с. 18]. Раствор известковый с примесью толченого кирпича. По результатам раскопок 1988 г. на Рюриковом городище изучена печь для производства негашеной извести. Сложена из плинфы на глиняном растворе. Основной формат 34,5-35×17-21×3,5-4,5 см [Носов, 2005].

Проблема в том, что часть форматов изделий, относимых к началу XIII в. соответствует форматам кирпича середины – второй половины XV в. и XVI в. Если их идентифицировать как «плинфа», то ее следует датировать не позднее XV в., а если как «кирпич» – то не ранее XVI в.

О Никольской церкви (1448 г.) Мостищского монастыря (находился на старой Псковской дороге у моста через р. Веряжу) имеется свидетельство 1617 г. Позднее она была разобрана. Ее фундамент изучен раскопками 2000-2001 гг. Основной формат кирпича 29-30×13,5-14,5×5-5,5 см, дополнительный – 23-24×11-12,5×5-5,5 см [Антипов, Булкин, 2011]. Раствор известково-песчаный. По типу раствора церковь построена не ранее XVI в. В 1559 г. над одним из въездов в Новгородский Детинец построена надвратная церковь Серия Родонежского. «При строительстве храма использовался кирпич 27×14,5×5,5 см на известково-песчаном растворе» [Робежник, 2016, с. 123]. Раствор соответствует дате строительства церкви. Кирпич следует датировать перодом не ранее XVI в.

Информация, приведенная в предыдущем абзаце, однозначно решает обозначенную проблему. На Новгородчине имелся локальный формат кирпича. Его отличительный признак – толщина порядка 5 см. По двум размерам этот кирпич соответствует другим форматам кирпича, а по высоте – плинфе. Начал он применяться, как и весь кирпич не ранее XVI в. Автор публикации [Антипов, 2005] датирует его серединой – второй половиной XV в. Ошибка в датировании небольшая – примерно 50 лет.

5. Датирование по строительным технологиям

5.1. Церкви Новгородчины

Письменные свидетельства о Великом Новгороде до конца XVI в. относятся к Ярославлю. Технологию привязки к ним реальных сооружений Новгородчины мы рассмотрели на примере Антониевого монастыря [Тюрин, 2009-а]. Свидетельство 1617 г. о Никольской церкви Мостищского монастыря считаем достоверным. При его учете сооружение датируется XVI – началом XVII вв.

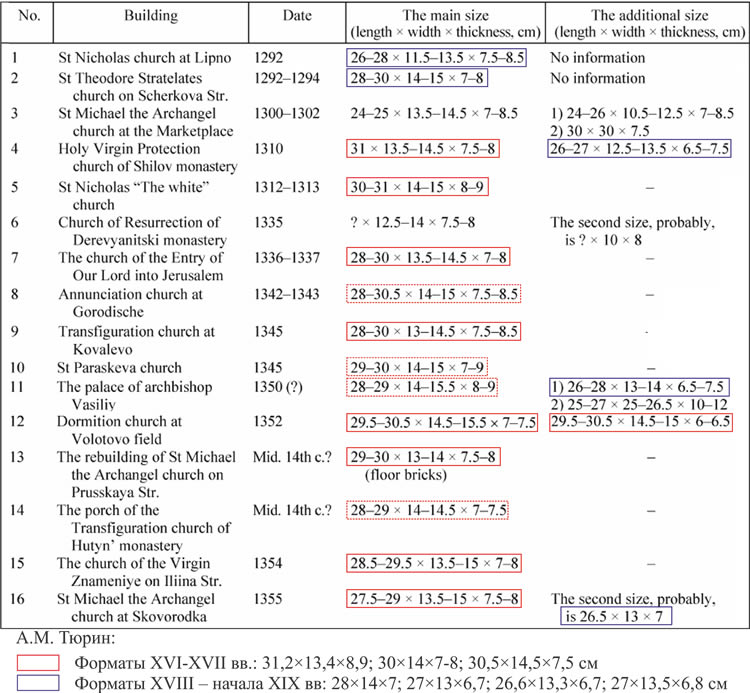

В публикации [Antipov, Gervais, 2015] приведены результаты изучения церкви Святого Николая на Липне. Особое внимание уделено кирпичам. Отмечено, что «The church of St Nicholas at Lipno is the first building [1292 г.] in which the bar bricks were used» (р. 74). По ранним замерам (1959 г.) размеры кирпича 26-28×11,5-13,5×7,5-8,5 см. По замерам авторов публикации – 28-28,5×13,5-14×7,5-8 см. Второй возможный формат – 26-27×11,5-12,5×7,5 см. Отметим, что результаты замеров размера кирпича у разных авторов отличаются. Основной формат соответствует стандарту казенных заводов Петровской эпохи: 28×14×7 см. Второй формат – стандарту «городового» кирпича – 27×13×6,7 см. Но кирпичи церкви немного толще кирпичей этих двух форматов. «The church of St Nicholas at Lipno was well preserved until the Second World War» (р. 59). То есть, по мнению авторов публикации, церковь простояла почти 650 лет. По форматам кирпича, церковь построена в первой половине XVIII в. Достраивалась в его второй половине. Поэтому здание хорошо сохранилось до Великой Отечественной войны. Эту церковь можно датировать периодом сорсуществования двух форматов кирпичей – середина XVIII в.

В публикации [Antipov, Gervais, 2015] приведены размеры кирпича 16 церквей Новгородчины, датированных концом XIII – серединой XIV вв. По известково-песчаному строительному раствору все церкви датируются периодом не ранее XVI в. Мы выполнили их идентификацию и по форматам русского кирпича (Табл. 1). Церковь Святого Николая на Липне рассмотрена выше. Тринадцать церквей построены из кирпича XVI-XVII вв. Причем, в зданиях церквей Покрова Шилова монастыря (1310 г.), Успения на Волотовом поле (1352 г.), Михаила Архангела на Сковородке (1355 г.), также в доме архиепископа Василя имеется кирпич формата XVIII – начала XIX. Возможно это результат ремонта зданий. Церквь Архангела Михаила и Благовещения на Торгу построена из кирпича, формат которого нами не идентифицирован. С некоторой натяжкой можно принять, что церковь Фёдора Стратилата на Щиркове улице построена из кирпича формата казенных заводов Петровской эпохи, то есть в первой половине XVIII в.

Таблица 1. Размеры кирпичей церквей Новгородчины конца XIII – середины XIV вв. [Antipov, Gervais, 2015, tab. 1]

В публикации [Гайдуков, 2011] приведен размер кирпича церкви Рождества на Красном поле Новгорода (1381-1382 гг.) – 26-29×13-13,5×6-7 см. Это формат XVIII – начала XIX вв. В 1750-е годы здание церкви Входа Господня в Иерусалим в Детинце Новгорода (1336-1337 гг.) было разобрано. Фундамент изучен раскопками 2009 г. «Храм сложен из плиты, ракушника и большемерного кирпича на известково-песчаном растворе с крупным песком … Раскопки в интерьере были остановлены на уровне прекрасно сохранившегося кирпичного пола «в елочку», предварительно датированного XVII в.» [Жервэ и др., 2015, с. 89, 91]. Его отнесли к крупному ремонту церкви. По формату кирпичей при учете приведенных данных церковь следует датировать XVII в. Отметим, что авторы публикации почему-то не привели размеры кирпича. «Постройка XV в. сложена из кирпичей формата 28-28,5×14-14,5×5 см на бело-сером известково-песчаном растворе» (с. 124). Данные приведены по внутристенной лестнице (XV в.) надвратного храма Мячинского монастыря. В надвратной церкви формат кирпича локальный (толщина 5-5,5 см). Раствор известково-песчаный. Датируется церковь периодом не ранее XVI в.

Таким образом, по форматам кирпича и типу раствора датировано 18 церквей Новгородчины, относимых к концу XIII-XIV вв. и две – к XV в. 17 церквей построены в XVI-XVII вв., три – в XVIII – начале XIX вв.

Выше приведены церкви и их отдельные элементы, сложенные из плинфы. Среди них церкви Пантелеймона (1207 г.) Параскевы Пятницы на Торгу (1207 г.) и Павла в Павловом монастыре (1224 г.). Их следует датировать периодом не позднее XV в. Это же относится к церквям и соборам, построенным из камня и плинфы на известково-цемяночном растворе [Раппопорт, 1982]: Софийский собор (1045-1050 гг.), церковь Бориса и Глеба в Детинце (освещена в 1173 г.), церковь Федора Стратилата на Софийской стороне (1115 г.), церковь Ивана на Опоках (1127-1130 гг.), церковь Успения на Торгу (1135 г.), Никольский собор (Николо-Дворищенский) на Ярославовом дворище (1113 г.), церковь Ильи на Славне (1198 г.), церковь Петра и Павла на Синичьей горе (1185 г.), церковь Успения в Аркажском монастыре (1188-1189 гг.), собор Георгия в Юрьеве монастыре (1119 г.), церковь Благовещения на Городище (1103 г.), церковь Спаса-Нередицы (1198 г.), церковь Кирилла (1196 г.), Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря (1193 г.). В нашей датировке важно то, что все эти объекты могли быть построены и в XV в.

Таким образом, 17 церквей XI-XII вв. могли быть построены в период до XV в. включительно.

Здание церкви Рождества Богородицы в Антониевом монастыре (1117-1119 гг.) «сложено из чередующихся рядов плит и кирпичей. Формат кирпичей 32,5-35×20,5-22×4,5-5 см, но широко использованы также кирпичи, имеющие ширину 22,5 см при толщине 7,5 см. В кладке встречаются узкие кирпичи типа брусковых – 26-30×І2-14×8-9 см. Раствор с цемянкой» [Раппопорт, 1982]. То есть, в здания церкви два формата плинфы. Один стандартный, второй имеет толщину, как у кирпичей. Имеется и кирпич, соответствующий формату XVI-XVII вв. Скорее всего, это одно из первых применений кирпича в Новгородчине. Технология строительства здания соответствует той, которая применялась до XVI в. Но при ее реализации использован и кирпич. Это позволяет дать церкви узкую дату – рубеж XV-XVI вв.

В здании церкви Рождества Богородицы на Перыни (первая половина XIII в) «Размер кирпичей 24,5-26×18-20×4-5,5см, но встречаются также кирпичи шириной 13 см. Раствор с примесью цемянки» [Раппопорт, 1982]. Кирпичи шириной 13 см и толщиной 4-5,5 см – это локальный формат, применяемый в XVI в. Это дает нам узкую дату строительства церкви – рубеж XV-XVI вв.

Церкви Старой Ладоги рассмотрены ниже.

В нашем датировании церквей имеется одна проблема. Новые строительные технологии появились в Новгородчине не обязательно в конце XV или начале XVI вв. Они могли быть впервые реализованы в регионе и в конце XVI в. Этот вопрос нуждается в специальном изучении.

5.2. Окольный город Новгорода

В соответствии с представлениями археологов, Окольный город Новгорода – это оборонительное сооружение, датируемое концом XIV в. Оно включает вал, сопряженный с ним ров и более 40 каменных проезжих башен. Двенадцать башен изучены археологическими методами. На поверхности видны остатки еще 20 сооружений. Размеры самых крупных трех башен стандартные – 12,5×9,6 м. Отмечено, что «башни были сооружены раньше вала, а не врезаны в уже существующую насыпь» [Гайдуков, 2011, с. 85]. Отмечается и отсутствие бойниц на их сохранившихся руинах. Строительный «материал – красный ракушечник на известковом растворе с минимальным использованием кирпича в ответственных участках кладки» (с. 78). По наличию кирпича башни однозначно датируются периодом не ранее XVI в. Размер кирпича из Конюховой башни 26×14×7 см, из Холопьей – 26-29×13-13,5×6-7 см. Это формат XVIII – начала XIX вв. Строительство Окольного города датируется этим периодом.

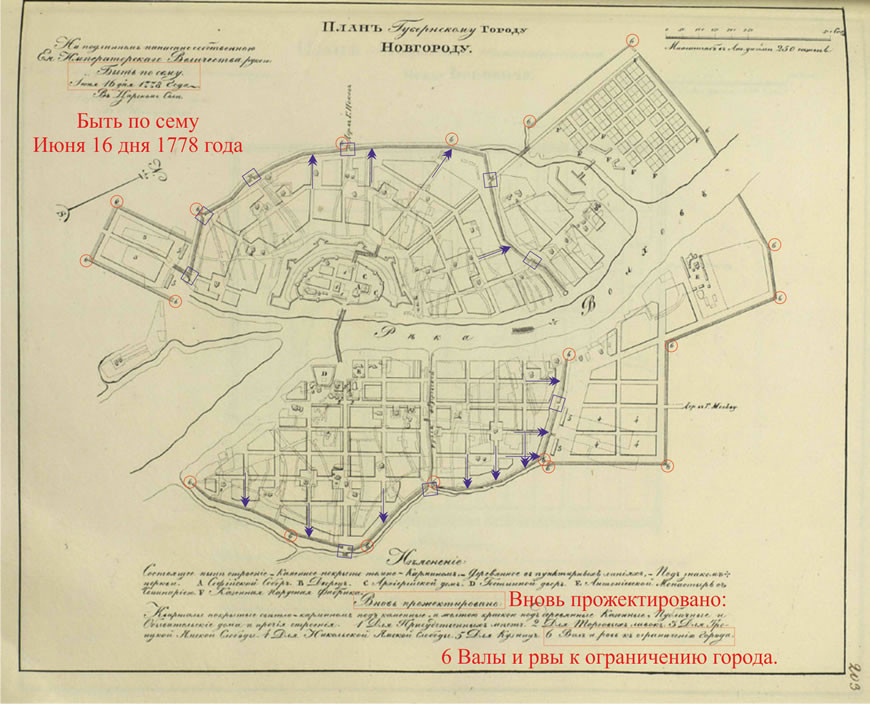

У нашей даты Окольного города имеется замечательное подтверждение. Это генеральный план строительства Новгорода, утвержденный Екатериной II 16 июне 1778 г. (Рис. 1). В подписи к нему указаны проектируемые объекты. Среди них объект № 6 – «Валы и рвы к ограничению города». На рисунке цифры «6» обведены красным кружком.

Рис. 1 – Генеральный план строительства Новгорода 1778 г. [Кушнир, 1991].

Информация цветом нанесена А.М. Тюриным. Пояснения даны в тексте

Картографические данные по Новгороду ранее нами рассмотрены [Тюрин, 2009-б]. Вопрос запутанный. Возможно, шведские планы Новгорода XVII в. сфабрикованы в конце XIX – начале XX вв. Например, шведский плана 1611 г. найден и впервые опубликован в 1911 г. Но план 1778 г. в наше поле зрения тогда не попал. Он составлен в соответствии с указом 1763 г. «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо» [Кушнир, 1991]. Автор публикации утверждает: «Предусмотренные в плане 1778 года ограничительные валы за пределами древней части города не были осуществлены, и на плане 1834 года они не показаны». Но план 1834 г. в монографии не приведен. А в другой публикации автора [Кушнир, 1959] план Новгорода 1778 г. дан в упрощенном виде. Проектируемые валы на нем не показаны. Условные обозначения не читаемы. Вопрос о строительстве валов в соответствии с планом 1778 г. решается однозначно. Валы и башни Окольного города приведены на схеме в публикации [Гайдуков, 2012]. Фактическое положение валов соответствует плановому.

Окольный город Новгорода – это типовое сооружение вокруг российских городов XVIII-XIX вв. Проектируемые валы и рвы к ограничению города показаны на планах, утвержденных в 1777-1979 гг. для губернских и уездных городов: Козельск, Таруса, Медынь, Псков, Жиздры, Мещовск, Боровск, Лихвин, Малоярославец, Мосальск, Перемышль, Тула, Серпейск и других. Построен Окольный город по плану 1778 г. При учете нашего датирования этого объекта по формату кирпича – в конце XVIII – начала XIX вв. То, что археологи считают башнями, является заставами. На них осуществлялся контроль за передвижением людей и грузов из города и в город. На плане показаны только проезды. Их девять (на рисунке обозначены синими квадратиками). Возможно, в реальности проезды сооружены на продолжениях и других улиц (на рисунке показаны синими стрелками). Всего их 13. То есть, должно быть примерно 21 руина «башен». Археологи изучили двенадцать. Рвы за валами одновременно являлись гидротехническими сооружениями. В паводок они «разгружали» русло Волхова. Положение «башен» показано на схеме в публикации [Гайдуков, 2012]. Но на ней не приведены условные обозначения.

Наше датирование и идентификация того, что называют Окольным городом, являются киллер-аргументом, разрушающим саму основу новгородской археологии. Доказать, что валы и рвы Новгорода построены не по генеральному плану XVIII в., невозможно.

5.3. Сооружения на территории Новгородского Детинца

В 2006-2012 гг. осуществлялась масштабная реставрация Владычной (Грановитой) палаты на территории Новгородского Детинца. В ходе этих работ выполнены и археологические раскопки в ее пределах. Найдены остатки подвальных этажей зданий. При их сооружении использовался кирпич. «В кладке арки встречаются два типа кирпичей: гладкие светло-красные кирпичи 1433 г. (27-28×12-13×6,5 см) и темно-красные кирпичи с песчаной обсыпкой, по всем признакам – это кирпич первой половины – середины XIV в. (28-29,5×14-14,5×7,5-8 см)» [Антипов, 2015, с. 49]. Кирпич «1433 г.» соответствует форматам XVIII – начала XIX вв. Кирпич этого формата – 27×14×6,5 см, выявлен и в другой кладке. Кирпич «середины XIV в.» соответствуют форматам XVI-XVII вв. Во всех изученных кладках применялся известково-песчаный раствор. Формально подвальные этажи зданий нужно датировать периодом не ранее XVI в. Но, возможна и более узкая датировка – период сосуществования двух форматов кирпича – начало XVIII в.

Авторы публикации [Медникова, Рапопорт, 1991] датируют Звонницу Софийского собора Новгорода XVI в., а перестройку 80-ми годами XVII в. Строительный раствор известково-песчаный. При рассмотрении ее архитектурных особенностей автор публикации [Петров, 2014, с. 94] привел размеры кирпича «столбов, принадлежность которых XVI в. не вызывает сомнения» – 27×13×9 см. Этот кирпич соответствует «городовому» кирпичу, но толще его. С некоторой натяжкой столбы Звонницы следует датировать второй половиной XVIII в. «В довоенной литературе высказывались разные мнения о датировке звонницы и ее частей (1431, 1453, 1530, 1550–1560 г., XVII–XVIII в.)» (с. 83). Похож, правы те, кто помещает Звонницу в XVIII в.

5.4. Датирование сооружений Старой Ладоги

Выше мы отметили, что письменные свидетельства о Великом Новгороде до конца XVI в. относятся к Ярославлю. Но на Старую Ладогу эта аберрация Традиционной истории не распространяется. Поэтому при датировании церквей Ладоги мы будем принимать их во внимание.

«Сведения о существовании в Ладоге «на посаде» Успенского монастыря восходят к концу XV в. Церковь этого монастыря неоднократно ремонтировалась и перестраивалась, но сохранилась полностью во всех основных частях. … возведена из известняковых плит с прослойками кирпичей. Размер кирпичей 30-32,5×17-18×4,5-5 см. Раствор известково-цемяночный. Пол – из известкового раствора с цемянкой» [Раппопорт, 1982]. По архитектурным формам и строительным технологиям церковь отнесена к середине – второй половине XII в. На основе нашего датирования строительных технологий плинфа и известково-цемяночный раствор применялись до XV в. включительно. При учете письменного свидетельства церковь датируется концом XV в. Отметим, что в публикациях плинфа часто называется кирпичом. Поэтому в приводимых ними цитатах нужно ориентироваться на его размеры.

«Спасская церковь в г. Ладоге … известна по письменным источникам с 1500 г.; однако это была уже, видимо, не древняя церковь, а более поздняя, деревянная. Церковь была построена из известняковых плит и кирпичей на растворе с цемянкой. Размер кирпичей приблизительно 31×І8×4,5 см» [Раппопорт, 1982]. Датирована XII – первой половиной XIII в. Наша дата постройки каменной церкви – самый конец XV в.

В середине XV в. впервые упоминается церковь Георгия в связи с ее ремонтом, который был приурочен к основанию Георгиевского монастыря. Ее стены «сложены из чередующихся рядов известняковых плит и кирпичей, с преобладанием плит. Раствор в кладке известковый с цемянкой. Размер кирпичей 30-31×17-19×4,5-5,5 см» [Раппопорт, 1982]. Датируется XII в. Наша дата – не позднее первой половины XV в.

«Никольский монастырь в Ладоге упоминается в источниках с конца XV в. В начале XVII в. церковь этого монастыря была уже полуразвалившейся; ее восстановили в середине XVII в. … Стены древней церкви сложены из плит с прослойками кирпичей на растворе с примесью цемянки. Размер кирпичей 26-27×17-18×6,5-7см.» [Раппопорт, 1982]. По другим данным размер плинфы 20-29×13-24×4,5-6 см [Кирпичников, 1976, с. 18]. Древняя церковь датируется второй половиной XII – первой третью XIII в. Выше приведена цитата из публикации [Кирпичников, 1976]. Верхняя часть здания церкви построена на растворе без цемянки. Автор предположил, что это сделано в XVI-XVII вв. Мы с этим согласны. А начало строительство церкви нужно поместить в самый конец XV в. То есть, ее строительство начато при использовании известково-цемяночного раствора, а закончено на известково-песчаном.

Каменная церковь Климента в Земляном городе заложена в 1153 г. Но в 1646 г. в письменном свидетельстве она показана как деревянная. По раскопкам 1912-1913, 1938-1939 и 1979-1980 гг. в Земляном городе изучены руины каменной церкви. «Стены здания возведены из плит с прокладками кирпичей на растворе с примесью цемянки. … Кирпичи разного качества обжига; размер их приблизительно 32-33×20,5-21,5×4,7-5 см. В небольшом количестве найдены узкие кирпичи (шириной 12-16 см) и кирпичи с треугольным торцом» [Раппопорт, 1982]. Ранее мы уже рассмотрели результаты раскопок в Земляном городе [Тюрин, 2018]. Число несуразностей у археологов далеко выходит за разумные пределы здоровых фантазий. В публикации [Раппопорт, 1982] к ним добавлена еще одна. Археологи не сомневаются в летописной дате строительства церкви. «Фундаменты ленточные, глубиной около 1,5 м. Они врезаны в культурный слой и не доходят до материка, состоят из валунов, уложенных на растворе». То есть, по их мнению, в 1153 г. толщина культурного слоя в Земляном городе уже превышала 1,5 м. По археологическим данным (при аккуратной работе с ними) церковь Климента датируется однозначно. «Вероятно, в XV в., но, конечно, не раньше, … возникает незастроенная вымощенная соборная площадь (раскрытая нами мостовая)» [Равдоникас, 1945]. По нашему мнению, мостовая может быть датирована и XVI в. Это и есть даты строительства каменной церкви. Датирование по строительным технологиям – не позднее XV в. Общая дата – XV в.

В «Повести временных лет» приведена дата начала строительства каменной крепости в Ладоге – 1114 г. Найти ее руины не удавалось. Предполагалось, что крепость построена на мысу образованном Волховом и впадающей в него Ладожкой (его размеры 85×175 м). Но позднее (по заключению П.А. Раппопорта в конце XV – начале XVI вв.) на этом месте построена другая крепость «артиллерийского» периода с пятью мощными башнями. По результатам раскопок 1972-1973 гг. археологи объявили, что нашли стену крепости 1114 г. «из известняковых плит, уложенных на плотном светло-сером известково-песчаном растворе с примесью стеклообразного вулканического вещества» [Кирпичников, 1977,с. 422]. Здесь никаких вариантов не имеется. Известково-песчаный раствор – это не ранее конца XV в. Остатки стены относятся к крепости конца XV – начала XVI вв. Стеклообразное вулканическое вещество – это не примесь в растворе, а пирокластическая составляющая песка. Здесь мы принимаем дату строительства крепости, определенную археологами. Но отметим, что создание мощной крепости на Ладоге должно быть привязано к одной из войн в Прибалтийском регионе. Скорее всего, строительство Ладожской и Новгородской крепостей выполнено в одно и тоже время – предположительно во второй половине XVI в.

Таким образом, по форматам кирпича, типу раствора и письменным свидетельствам датировано пять церквей Старой Ладоги, относимые к XII в. – первой половиной XIII в. Одна построена в XV в., три – в его конце, одна – не позднее первой половины XV в. Ладожская крепость построена в конце XV – начале XVI вв. Руины летописной крепости 1114 г. археологами не найдены.

6. Общие выводы

1. На основе общих сведений, результатов изучения церквей Новгородчины и русских крепостей реконструированы элементы технологии строительства на Руси сооружений из плинфы и кирпича. Кирпич появился в конце XV в. До этого строительство велось из плинфы. В это же время известково-цемяночный строительный раствор заменен на известково-песчаный. В новгородской археологии эти изменения в технологии строительства датируются рубежом XIII-XIV вв.

2. Выделены форматы кирпича конца XV-XVII вв., XVIII – начала XIX вв. и XIX в.

3. Показана принципиальная возможность датирования сооружений по этим технологическим элементам строительства.

4. Гипотеза авторов Новой хронологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского – «Великим Новгородом русских летописей является Ярославль», получила дальнейшее подтверждение. В новгородской археологии сооружения XVI – начала XIX вв. датируются концом XIII-XIV вв.

Литература

Антипов И.В. Новгородская архитектура времени архиепископов Евфимия II и Ионы Отенского. Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2005.

Антипов И.В. Новгородский Владычный двор в XIV-XV вв. Новые данные и перспективы изучения // Новгородский исторический сборник, 2015, № 15 (25), с. 45-57.

Антипов И.В. Изменения в новгородской строительной технике и технологии на рубеже XIII-XIV вв. (по данным археологических и реставрационных исследований) // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology, 2017, № 5, с. 173-186.

Антипов И.В., Булкин В.А. Никольская церковь Мостищского монастыря 1448 г. // Архитектурное наследство, 2011, № 54, с. 31-46.

Гайдуков М.П. Каменные башни XIV в. Окольного города Великого Новгорода: неопубликованные материалы и новые исследования // Российская археология, 2011, № 4, с. 77-88.

Гайдуков М.П. Ожерелье Великого Новгорода // Родина, 2012, № 2, с. 35-38.

Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия. Москва: Просвещение, 1991, 239 с.

Жервэ А.В., Антипов И.В., Булкин В.А., Родионова М.А. Изучение ц. Входа Господня в Иерусалим в Великом Новгороде (1336-1337 гг.) // Археологические открытия, 2015, Т. 2010-2013, с. 30-32.

Ёлшин Д.Д. Технологические особенности новгородской плинфы домонгольского времени // Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер. 2. – История, 2013, № 3, с. 92-97.

Каддо М.Б. Стандартизация размеров кирпича // Успехи современной науки, 2017, Т. 4, № 1, с. 74-76.

Каргер М.К. Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде // Советская археология, 1946, Т. 8, с. 175-222.>

Кирпичников А.Н. Архитектурно-археологические открытия в Старой Ладоге // Археологические открытия 1975 года, 1976, с. 18-19.

Кирпичников А.Н. Ладога и Переяславль Южный – древнейшие каменные крепости на Руси // Памятники культуры, Новые открытия, Ежегодник, 1977, с. 417- 427.

Кушнир И.И. Градостроительство Новгорода во второй половине XVIII – первой половине XIX веков. // Новгородский исторический сборник, 1959, Вып. 9, с. 155-170.

Кушнир И.И. Архитектура Новгорода. Л: Стройиздат, 1991, 240 с.

Медникова Е.Ю., Рапопорт П.А. Строительные растворы древнего Новгорода // Советская археология, 1991, № 4, с. 102-107.

Моисеев Д.А. Средневековая плинфа Мангупского городища // Древности, 2013, Т. 12, № 12, с. 179-192.

Носов Е.Н, Горбнова В.М., Плохов А.В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья. Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2005, 403 с.

Новосёлов Н.В., Хрусталёв Д.Г. От Благовещения к Софии или наоборот? (к проблеме начального этапа монументального строительства в Новгороде) // Новгородский исторический сборник, 2013, № 13 (23), с. 20-47.

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология Руси, Англии и Рима. Москва, «Деловой экспресс», 2001.

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология Руси.Москва, АСТ, 2012.

Олейников О.М. Археологические исследования в северной части Неревского конца Великого Новгорода (раскоп Досланьский) // Археология и история Пскова и Псковской земли, 2014, № 29 (59), с. 225-234.

Пежемский Д.В.Археологический облик «вечевых» площадей Великого Новгорода // Споры о новгородском вече: междисциплинарный диалог. Материалы круглого стола (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2010 г.). СПб.: ЕУСПб, 2012, с. 162–186.

Петров Д.А. Об архитектурных формах XV и XVI в. Звонницы новгородского Софийского собора: архиепископ Евфимий Вяжищский и архиепископ Макарий // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2014, № 1 (55), с. 83-96.

Равдоникас В.И. Старая Ладога // Краткие сообщения Института истории материальной культуры, 1945, Вып. XI, с. 30-41.

Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л., Наука, 1982, 136 с.

Робежник Л.В. Надвратные храмы Великого Новгорода // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 2016, № 3 (94), с. 122-126.

Седов В.В. Саркофаг из плинфы в соборе новгородского Пантелеймонова монастыря // Российская археология, 2016, № 1, с. 51-59.

Трушникова А.В. Сводчатые конструкции в домонгольской архитектуре Новгорода // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства, 2015, № 4 (20), с. 37-53.

Тюрин А.М. Датирование двух Антониевых монастырей // Электронный сборник статей «Новая Хронология», 2009-а, Выпуск 10.

http://new.chronologia.org/novgorod/antoniev_mon.php

Тюрин А.М. Реконструкция поселений Неревского и Загородного концов Новгорода по археологическим, геологическим и картографическим данным // Электронный сборник статей «Новая Хронология», 2009-б, Выпуск 10.

http://new.chronologia.org/novgorod/rekonstr_poselenij.php

Тюрин А.М. Датирование Новгородской дендрошкалы по глобальным короткопериодным климатическим сигналам // Электронный сборник статей «Новая Хронология», 2017, Выпуск 14.

http://new.chronologia.org/volume14/2016_date_novgorod.php

Тюрин А.М. Норманнская теория: антропологический аспект. 2018. Препринт.

http://new.chronologia.org/volume15/2018_turin_norman.php

Черникова Т.В. Начало европеизация России во времена Ивана III // Вестник МГИМО Университета, 2011, № 5, с. 107-115.

Antipov I., Gervais A. The bricks from St Nicholas church at Lipno near Novgorod (1292) and the origins of the new novgorodian building tradition // Estonian Journal of Archaeology, 2015, Т. 19, № 1, с. 58-79

Это интересно

0

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

20250425024028