Недавно здесь, на Ярмарке Мастеров, я прочитала замечательную публикацию об одной художнице – Варваре Бондиной.

Добрый светлый человек оставил после себя такую же светлую память. Статья о ней подтолкнула написать меня эту публикацию о моём коллеге – иконописце Григории Журавлёве. Я поняла, что просто обязана написать о нём – возможно, многие не знают об этом выдающемся человеке, каждый день совершавшем свой подвиг.

Мы все наслышены о Нике Вуйчиче, восхищаемся, аплодируем, а он всего лишь хороший оратор. Между тем среди наших соотечественников столько людей-инвалидов, которые, не афишируя, несут свой ежедневный подвиг.

Григорий Журавлев родился в 1858 году, когда никаких приспособлений, облегчающих хоть немного жизнь, для таких людей не было. Напротив, родясь не таким как все, если человек не мог работать, он просто считался лишним ртом.

Когда мать увидела его, она рыдала от горя и даже хотела наложить на себя руки, умертвив младенца вместе с собой. Тут в дело вступился дедушка, обещая воспитывать его сам. Ребенок вскоре стал удивлять окружающих – он прекрасно ползал по двору, находил прутики и подолгу рисовал ими на песке.

Григорий в детском возрасте.

Видя, что мальчик очень смышлёный, в 9 лет дед устроил его в школу. Зимой он возил его на салазках, летом на телеге. Но дедушка вскоре умер. К Грише стал приходить земский учитель, чтобы обучать его на дому. Григорий очень много читал, занимался самообразованием. В 15 лет он во что бы то ни стало решил научиться писать Образа масляными красками. Для этого Григорий, никогда не выезжавший за пределы села, отправился в город, а тогда ведь не было такого транспорта, как сейчас, и об удобствах для инвалида даже мечтать еще не думали!

Григорий Журавлев едет в город учиться.

В городе он нашел живописца Травкина и просил научить его масляной живописи, тот согласился. Во время обучения он продолжал самообразование – учился анатомии и черчению.

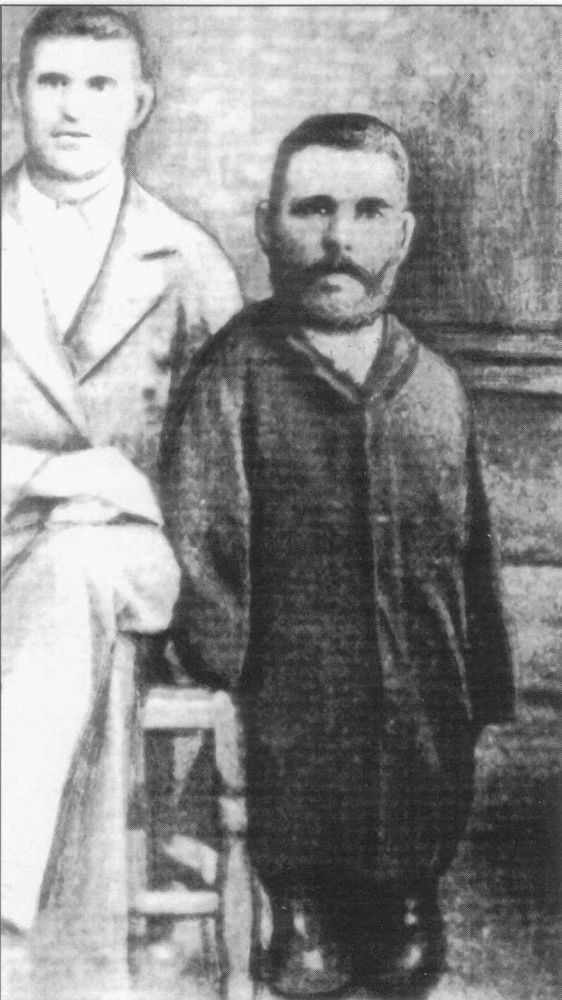

На фото Григорий Журавлев и его брат Афанасий.

Через пять лет упорного труда он стал уверенно писать иконы, держа кисти зажатыми в зубах. Вернувшись через некоторое время после учёбы в Самаре в Утёвку, он закупил кисти, краски и начал писать иконы дома в своей мастерской. В трудах ему помогали отец и брат Афанасий. Даже бабушка помогала Григорию – подбирала кисти для работы. Вскоре на свои работы он стал получать заказы. Все хотели его «живые» иконы. Позднее у Журавлёва появились ученики – Михаил Хмелёв и Василий Попов.

Икона Господа Вседержителя написанная Григорием.

Григорий любил учиться, много читал – в их доме была большая библиотека. В 1884 г. Григорий обратился к губернатору, всегда ему помогавшему, с просьбой представить написанную икону Святителя Николая Чудотворца Царевичу Николаю, будущему Императору. О чем сохранилось письмо в архиве губернатора. Царевич икону милостиво принял, и Император Александр III пригласил Журавлёва во дворец. Здесь Григорий написал портрет семьи Романовых. Хотя портрет не был найден, достоверно известно, что государь пожаловал самарскому иконописцу пожизненную ежемесячную пенсию в 25 рублей золотом – по тем временам это были огромные деньги! После крушения поезда, везшего царскую семью в 1888 г., самарские дворяне заказали Григорию икону для принесения в дар императору в честь их чудесного спасения.

В 1885 году в Утевке началось строительство нового каменного храма. Руководил строительством Храма Живоначальной Троицы сам Григорий Журавлев, ведь он обладал еще и архитектурным талантом!

Церковь в селе Утевка построеная по проекту Григория Журавлева.

По его эскизам были написаны все фрески церкви. Десятиметровый в диаметре купол Храма он расписывал сам. У него была специальная люлька, с помощью которой иконописца поднимали к куполу. После 2-3 часов работы у него случался спазм лицевых мышц, такой, что у него не могли вынуть кисть изо рта! Приходилось накладывать на челюстные мышцы горячие полотенца, пока спазм не проходил. Так работа велась день за днем. На лопатках и затылке художника образовывались кровоточащие язвы, так как он работал лежа, трескались губы, стерлись передние зубы, но роспись была закончена и сохранилась по сей день, несмотря на годы гонений на церковь.

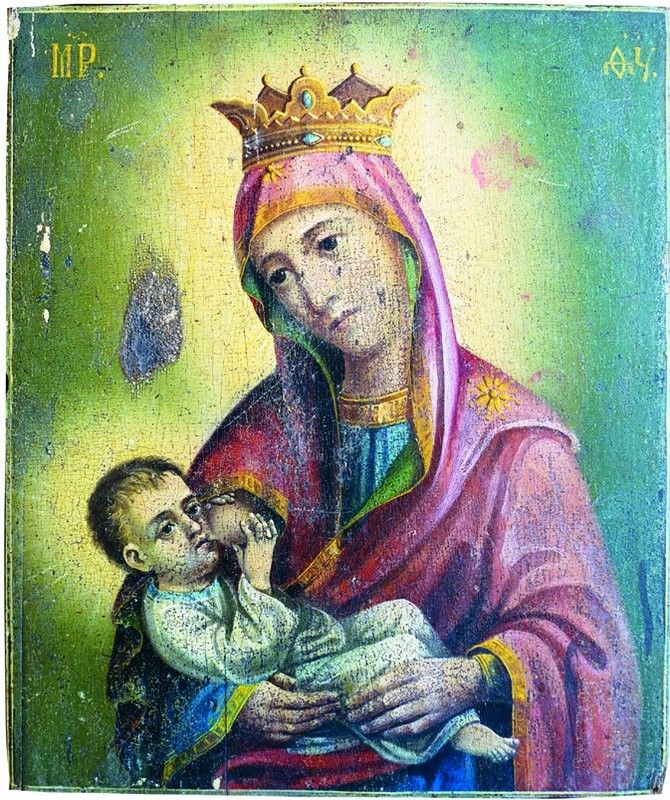

Икона Богородицы Млекопитательница ,дошедшая до наших дней.

К разрушению самого храма приступали не один раз, но неожиданные обстоятельства вынуждали богоборцев то и дело откладывать задуманное. Так Промыслом Божиим церковь сохранилась до наших дней. В 1989 г. церковь передали верующим.

Церковь восстановили, установили колокола, один из которых назван в честь Григория. Нерукотворные образа собирали со всех изб – местные жители берегли их и прятали в годы гонений – так они вернулись на свои места.

Постепеннно в Самарской области с помощью властей и епархии восстанавливают память об этом удивительном Божьем человеке. Я, узнав о нем, тоже хотела бы, чтобы о нем узнало как можно больше людей, гордилось им и нашей Родиной, на которой всегда были такие «левши» и «самородки», чтобы мы знали своих героев .

Умер Григорий 15 февраля и был похоронен в церковной ограде. Большевики, конечно, сравняли могилу с землей, но место захоронения удалось найти с помощью внучки попечителя храма Иона Тимофеевича Богомолова. На месте упокоения иконописца по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия установили православный крест – так обозначилась его могила. Сохранился дом мастера-иконописца. Земляки живописца собрали о нем много материала, его рассказывают детям, которые проходят в их местности предмет «Основы православной культуры».

Есть люди, которые хотели бы канонизировать Григория Журавлева, но для канонизации нужны чудеса по молитвам к подвижнику. Или чудеса от икон Журавлёва. Таких фактов известно не много, но они есть.

А пока мы будем хранить память об этом замечательном человеке, крестьянине, поразившем своим талантом самого царя!

Буду рада, если вам понравилась моя публикация. Рождалась она сложно – с даты начала и окончания прошел почти год, но по мере возможности я стараюсь больше рассказывать вам об иконописи и буду рада, если добавите меня в свой круг, и мы будем дружить!

Ярмарка Мастеро

в

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

-

СРОЧНО: Россия ответила Западу на ограничение полётов.

(3)

sergey_ivanov

,

28.02.2022

-

Не те войска на нас напали.

(16)

odes90

,

28.02.2022

-

Генеральная прокуратура России предупреждает о признаках государственной измены.

(9)

sergey_ivanov

,

28.02.2022

-

Узбекистанские ученые создали «антикоронавирусное» молоко.

(2)

skrjyni

,

28.02.2022

-

Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована.

(4)

skrjyni

,

28.02.2022

-

Жестче, чем в 2014». Кремль назвал границы ЛДНР.

(2)

Агрофена

,

28.02.2022

-

ТЯЖЁЛАЯ ПОСТУПЬ ИМПЕРИИ.

(3)

skrjyni

,

28.02.2022

-

Нож в спину Донбасса.

(1)

Иван Михайлович

,

28.02.2022

-

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ: ОТВЕТЫ НА 10 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ.

(3)

ЩТК

,

27.02.2022

20250202204133