пишет:

| Максим Кантор | Версия для печати |

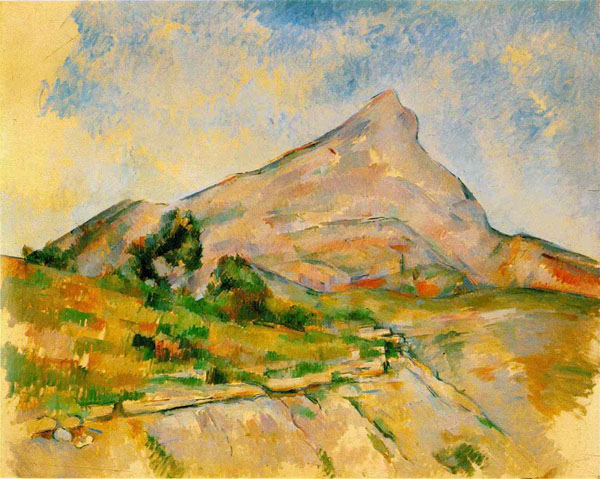

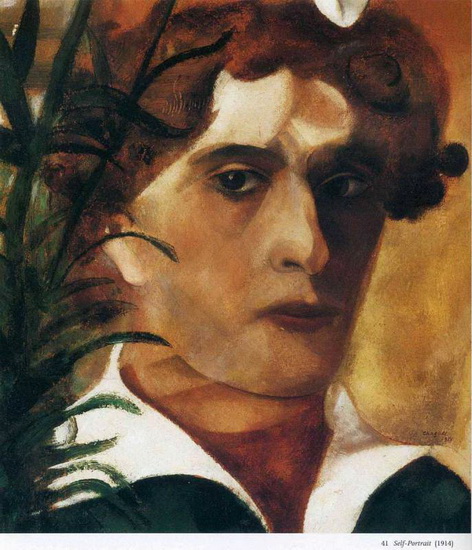

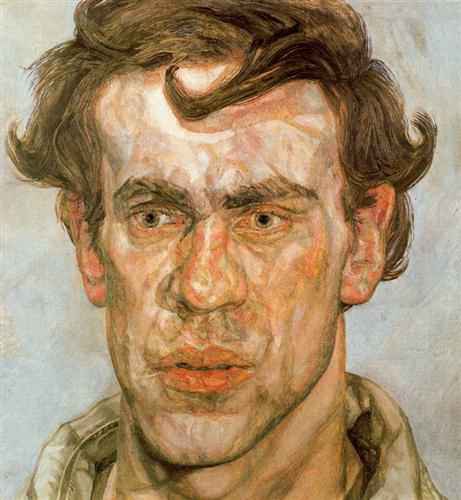

| Рождение трагедии из духа живописи С разрешения журнала "Story". Текст из апрельского номера, который уже в продаже  Алонсо Кехано, произведший сам себя в рыцарское достоинство и принявший имя Дон Кихот, не был безумцем. Напротив, это был высокообразованный человек с систематизированными знаниями, умеющий мысли излагать связно, говорящий о сути вещей. Книга о его приключениях на две трети наполнена рассуждениями Дон Кихота: о воинском искусстве, о доблести, о любви, о преданности, о природе власти и т.п. Это компендиум знаний о мире, по разнообразию сопоставимый с произведением Монтеня или Рабле. Дон Кихот – проповедник. Он преподносит истины окружающим, удивляясь, что вещи самоочевидные никому не известны. А окружающие считают проповедника безумцем. Безумного в Дон Кихоте немного – лишь то, что он полагает рыцарский долг актуальным. Дон Кихот убежден в простой вещи: любая несправедливость – не является нормой, и мириться с таковой нельзя. Чтобы устранить несправедливость, существует институт странствующего рыцарства, задача которого – защищать обиженных. Время рыцарей миновало за двести лет до описываемых событий; мало этого, те рыцари, которые существовали в реальности (во всяком случае нам, трезвым читателям хроник, кажется так) не похожи на персонажей рыцарских романов – на странствующих рыцарей. В реальности (так думает трезвый человек современности) рыцари были грубы, жестоки, корыстны. Однако Дон Кихот считает рыцарские романы, в которых допущены художественные преувеличения, буквальным изложением истины. Так, он уверен, что Амадис Гальский мог победить в одиночку огромное войско, а Тирант Белый мог совладать с великаном величиной с башню. Все эти подвиги, считает Дон Кихот, странствующие рыцари совершали, подчиняясь великой нравственной парадигме, чувству долга перед человечеством – долга, который персонифицировался в символическую любовь к Прекрасной Даме. Любовь к Даме есть своего рода служение истине, эта безответная любовь к идеальной женщине – стимул для подвига. Рыцарь провозглашает, что служит не государству, не королю, не армии (он может помочь королевству в случае вторжения неприятеля, но он сам по себе) – а служит рыцарь только Даме, то есть, служит прекрасной истине. Такая любовь требует невероятных подвигов: «…с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику». Проблема, с которой сталкивается Дон Кихот, – в несоответствии идеального мира и мира реального: новый рыцарь окружен трактирщиками и купцами, сборщиками налогов и брадобреями, уголовниками и пьяницами; нет ни галантных кавалеров, ни прекрасных дам. Великанов и драконов тоже нет; мир несправедлив – но мир заурядно несправедлив, без великих противников добра. Зло несет обыденность, заурядную действительность обывательских будней, а чудовищ, воплощающих зло – нет. Герою постоянно указывают на то, что враги, с которыми он бьется – не великаны, а мельницы или бурдюки с вином. И прекрасная Дама – трактирщица, и замок – постоялый двор, и шлем – тазик для бритья.  Одним словом Дон Кихот сталкивается с основным философским вопросом: несоответствие явления и сущности. С этим же вопросом в своих ежедневных диалогах сталкивался и Сократ: явление называется совсем не так, как следовало бы. Сократу приходилось во всяком диалоге возвращать словам их подлинный смысл и освобождать явление от ложных представлений. Дон Кихот решает вопрос просто: объявляет окружающий мир неподлинным, – а подлинным является его собственное знание о мире. Мир вокруг заколдован, считает Дон Кихот; людям показана лишь видимость, а не подлинная реальность – и дело рыцаря сорвать с мира завесу. В наивной вере нет ничего необычного: миллионы людей верили с Советскую Конституцию, хотя ничто в реальности ее законы не напоминало; сотни миллионов людей наперекор действительности, которая жестока, верят в Бога, который милостив. Вера всегда существует вопреки реальности, – но в данном случае перед нами феномен одинокой веры; вера внутри секты или конфессии – явление распространенное, а Дон Кихот верит в одиночку. Он и верит в одинокое призвание. Дон Кихот решает расколдовать мир: он считает, что сознанием людей манипулируют злые волшебники (читателям Оруэлла и сегодняшних газет это должно быть понятно), и надо разрушить чары. Странствующие рыцари, считает Дон Кихот, есть наиболее действенный институт в мире: экономика, дипломатия и даже религия – не помогут; а странствующее рыцарство – справится. В виду того, что сейчас странствующих рыцарей мало, а несправедливость множится, Дон Кихот принимает эстафету рыцарства. Он провозглашает себя, подобно Гамлету, связующим звеном времен. Он мог бы сказать словами датского принца: «Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его». Как и Гамлет, Дон Кихот не может смириться с тем, что все прочие – довольны обманом. Гамлет в таких случаях говорил: «Не кажется, а есть – я не хочу того, что кажется». Отрицание кажимости оборачивается отрицанием окружающей среды – все вокруг держится на договоренностях. Такого не прощают; Дон Кихота, как и Чацкого, как и Чаадаева, как и Гамлета, называют умалишенным. Однако оруженосец Санчо Панса находит более точную формулировку: «Он не безумен, он дерзновенен». Именно дерзновенность и есть то качество, которым должен обладать человек, решивший стать живописцем.  Что должно произойти в сознании человека, чтобы он вообразил себя художником; ведь не желание производить красивые вещи заставило банковского клерка Гогена бросить благополучную жизнь и стать изгоем? Сжигающая все прочее страсть вела Ван Гога и Рембрандта, Мантенью и Гойю – и уверенность в том, что прагматичный расчет должен отступить перед главной целью, делает художника художником. Старик Мантенья писал свои «Триумфы Цезаря» не на заказ: ни семейство д’Эсте, ни храм не просили его об этом титаническом труде, – но ветхий старик выполнил девять гигантских холстов, оказавшихся никому не нужными. Ван Гог, поздний Рембрандт, Гойя эпохи Наполеоновских войн, Модильяни, Сутин, Сезанн – работали вопреки заказу, наперекор моде, против рынка. Все, что они создали, – это ежедневный многодельный труд – не было оплачено никем. Их никто не просил рисовать, более того, все утверждали, что рисовать так им не следует. Их произведения находятся вне жанров, которые может оценить заказчик (по какому разряду вы оцените страшный «Расстрел 3-го мая», аляповатых «Купальщиц» Сезанна, тоскливого «Блудного сына», дикое по цвету «Ночное кафе в Арле»? Кому это нужно на стену?). Эти мастера служили чему-то более властному, нежели искусство, признанное за таковое в обществе. То есть занимались они, конечно, рисованием, как и их коллеги, пишущие портреты и пейзажи, красивые декоративные панно – но цель свою они формулировали иначе.  Однажды случается так, что человек (причем безразлично, получил он художественное образование или нет, Ван Гог и Гоген – самоучки) решает изменить мир посредством рисования – тогда он повторяет вслед за Дон Кихотом: «Да будет тебе известно, Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой». Почему человек вообразил, что имеет право так сказать? Кто назначил его амбициозным художником? Подобный вопрос задала судья Иосифу Бродскому: «Кто назначил вас поэтом?» – ответ был прост: «Думаю, это от Бога». Масляная живопись – такая же неудобная в общественном употреблении вещь как алхимия и странствующее рыцарство. Разница между художником, который хочет украшать мир, и тем художником, который собирается мир изменить, точно такая же, как между аптекарем и алхимиком, между солдатом и странствующим рыцарем. Один обслуживает существующий порядок вещей, другой служит субстанциональному единству вещей, порядку Божественному. Живописец, меняющий мир, исходит, как и алхимик, как и философ сократического типа, из того, что мир – един; вещи, явленные нам в мире, образованы из единого вещества, из общего эйдоса, из единой для всех философской ртути. Алхимик убежден, а странствующий рыцарь знает наверняка, что меняя один элемент в мироздании (например, вступая в бой с драконом), ты бросаешь вызов всему порядку вещей – общей несправедливости. Живописцем, по сути дела, является тот, кто хочет определить связующую материю мира, найти то, что соединяет понятия и вещи – и выразить это в зрительных образах. Живопись – начиная с Ренессанса и вплоть до ХХ века – занималась тем, что формулировала общий закон мироздания: подлинным художником (по этой шкале) является не тот, кто отразил зримый мир, но тот, кто мир создал заново, показал как устроено деланье мира, повторил путь Творца.  То, что ищет живописец на палитре, есть не что иное, как связующая прочие элементы материя, ускользающая субстанция – философ бы сказал: логика; теософ бы сказал: Бог. Такого инструмента, как палитра, ни иконопись, ни декоративно-орнаментальное, ни монументальное искусство просто не знают. Для вышеперечисленных видов творчества – палитра пригодиться не может: смешивать цвета не требуется. Палитра, хотя это и покажется странным, есть инструмент для химических опытов – живописец занимается тем, что смешивает земли и минералы, смешивает химическую таблицу (краски сделаны в основном из земели и минералов). Палитра существует затем, чтобы получить еще неизвестный цвет, никогда прежде не виденный – его получают в результате работы, как следствие опытов и сравнений. Но символические и орнаментальные искусства не нуждаются в таких опытах – им знание дано заранее. Масляная живопись вот уже более ста лет как объявлена анахронизмом; считается, что это ремесло утратило смысл, навсегда устарело – как связь посредством почтовых голубей или лечение горчичниками. Сложный цвет более никто не ищет – как никто не ищет философский камень. Изобразительное искусство представлено инсталляциями, фотографией, видеоартом, но живопись всегда была неактуальной, не нужной – по сравнению с монументальными и декоративными искусствами. Это столь же неудобное занятие, как деятельность Амадиса Гальского или провокативные диалоги Сократа – для последнего они кончились плохо: обществу требуется тот, кто обслуживает интересы существующего порядка. Философия и живопись – ищут основания порядка нового. Когда Ван Гог решил стать художником, когда Рембрандт пошел в ученики к Ластману, когда Сезанн уединился в Эксе для того, чтобы сто раз подряд написать гору Сен Виктуар – они поступили ровно как испанский идальго, начитавшийся рыцарских романов, как Платон ставший учеником Сократа. Ван Гог и Сезанн прознали о том, что работа кистью может изменить мир, и решили этим заняться. С равнодушием и упрямством Дон Кихота живописцы принимали упрек в безумии – и платили обывателям презрением. «Все мои сограждане – тупицы по сравнению со мной», – это мог бы сказать Дон Кихот, но сказал Сезанн. Но сограждан легко понять, как и тех наблюдателей, которые видели бой Дон Кихота с бурдюками: как можно относиться к живописцу, ежедневно выкладывающему маленькие мазки на холст в тщетном желании нарисовать гору? Снова и снова – мазок к мазку; а гора не похожа на гору; на холсте возникает нечто иное – иная гора. Одно слово: сумасшедший.  Случайно или нет, но палитра и кисть в руках художника напоминают шит и меч, ровно в той же степени похожие на оружие. У Делакруа есть фраза в дневнике «При виде своей палитры, живописец испытывает воодушевление, как воин при виде своих доспехов». Вооруженный палитрой и кистью, живописец ведет себя как воин в поединке: его стойка перед холстом напоминает позицию фехтовальщика, работа кистью похожа на выпады, шаги к холсту и от холста напоминают танец дуэлянта. Набор приемов при ходьбе с палитрой (ближе к холсту, дальше от холста, присесть, откинуть голову и т.п.) схожи с разнообразием фехтовальных стоек. Рубящие удары широкой плоской кистью и кропотливая работа кистью тонкой и круглой – отличаются так же, как техника владения мечом от обращения со шпагой. И сама осанка живописца восходит к традициям рыцарского сословия – картины пишут только с прямой спиной. Левой рукой живописец должен ощущать тяжесть нагруженной красками палитры; существует несколько вариантов палитры – например, Леонардо и Делакруа выпиливали оригинальный профиль, чтобы палитра удобнее приходилась к согнутой руке. Начинающие художники полагают, что можно оставить палитру стационарно закрепленной на столе – держать на весу неудобно. Профессионал всегда держит палитру на локте: чем тяжелее, тем лучше работается – надо понимать, сколько краски положишь на холст. Видимо от сравнения с доспехами произошел обычай до блеска чистить палитру и кисти после дневной работы. Вообще говоря, назавтра палитра будет снова грязной, на качество красочного замеса не влияет чистота поверхности палитры. Но настоящий живописец не может держать оружие грязным.  Занятие светской живописью (не работа для храма, не культовое служение, но свободное частное творчество живописца) есть сугубо европейское искусство, не получившее в иных культурах адекватного выражения. Батыр из тюркских преданий, богатырь из русских былин – не вполне соответствуют феномену странствующего рыцарства Европы. Живописец, как рыцарь и алхимик, имеет лишь одну цель – избавить мир от зла, понять природу соединения вещей и этим знанием изменить мир. Возникло примерно в одно время с алхимией и рыцарством и жило примерно столько же. Сказанное заставляет отнестись к истории масляной живописи как к отдельной дисциплине, осознать ее историю – как и историю западной категориальной философии, например, в качестве контрапункта развития Западной Европы. Масляная светская живопись – это интимное обращение свободного к свободному, разговор одного с одним. Я имею в виду лишь рефлективную масляную живопись, которая не выполняет функций декоративной и монументальной; я имею в виду не дворцовую парадную живопись, которая отличалась от гобелена или мозаики только техническими средствами. Речь идет о тех особенностях масляной живописи на холсте, которые приводят к диалогу между художником и зрителем; не к декларативному утверждению – но именно к диалогу. Размышления не ведут к идеологии, не провоцируют веры и не способствуют манипулированию массовым сознанием. Диалог Сократа убеждает лишь в том случае, если собеседник совершает встречное усилие; Сократ не совершает чуда, не идет по воде и не воскрешает из мертвых – его размышления не имеют властной убедительной коннотации; одним словом это не религия. Нравственное начало картин Ван Гога и Сезанна можно соотнести с христианством (оба художника верующие, а Ван Гог даже был короткое время проповедником), но это свободное, не конфессиональное высказывание, не организующее людей в группы, не постулирующее, не вменяющее обязанностей. Связь вещей, которую обозначает масляная живопись – иного рода.  Живопись (в отличии от музыки и поэзии) не считалась свободным искусством и проходила по разряду ремесел, живописцы входили в гильдию аптекарей и ювелиров. Гильдия аптекарей приютила живопись именно потому, что происхождение красок было результатом опытов над природой: смесь минералов, земель и элементов, элементарная таблица на палитре у живописца напоминала об алхимии; живопись – это и есть инвариант алхимии. Живопись, понятая как поиск жизненной субстанции, не соответствует иерархии ценностей, в которую искусство привычно помещает практически любая эстетика. Вообще искусство – всегда понималось как украшение мира; живопись, по замыслу профессии, не призвана украшать. Скажу больше: живопись маслом ставит вопрос о гармонии – в античном (или винкельмановском) понимании этого слова. Изобразительное искусство принято рассматривать в связи с категорией прекрасного, а последняя суть понятие служебное. Платон, например, занятия искусствами рассматривал как свидетельство изнеженности общества, как продукт необязательный. Согласно Платону, художник изображает лишь тень первоначальной идеи, причем изображает через передачу того предмета, который и сам не первичен. Допустим, демиург произвел идею стола, а плотник воплощает идею стола в материале; в дальнейшем художник изображает стол, сделанный плотником, и рисунок стола есть проекция от проекции – тень тени, как сказал бы Гамлет. Рисунок может быть красив, но искусство удалено от мира идей в еще большей степени, нежели труд ремесленника: живопись есть подражание. Прекрасное – лишь рефлекс красоты духа; это, собственно, мысль даже и не Платона, но еще Сократа, мысль эту в измененном виде приводит другой ученик Сократа – Ксенофонт. Когда к Сократу подвели красавца Критобула, Сократ попросил красивого мальчика: «А теперь скажи что-нибудь, чтобы я смог тебя увидеть». Бог Эрот, согласно Платону, безобразен, поскольку он ищет красоты – зачем бы он стал искать прекрасное, если бы уже таковым сам обладал. Тем самым красоте внешней, украшению, декорации – отводится роль второстепенная по отношению к истине и справедливости. Художник, обученный производить красивые вещи, воспроизводит тень идеи творца, или (по Гегелю и Гердеру) – представляет чувственную форму истины, но он – не творец идей, он не генерирует истину, он ее воплощает. Художник – своего рода транслятор, декоратор; и это верно в отношении большинства художников, существовавших в истории. Что есть в данном случае гармония – как не упорядочивание общепринятых истин? Делакруа не дал определения того, что есть свобода, а написанный им в 1830 году холст «Свобода ведет народ» – только туманит понимание и оставляет вопросы: а почему же мастер написал холст в связи со свержением Бурбонов, а про свободу в 1848, когда оснований для этого было куда больше, картины не создал? Степень самосознания исторических живописцев, показывающих нам «Взятие Константинополя крестоносцами», «Штурм Зимнего дворца» или «Утро стрелецкой казни» не настолько высока, чтобы можно было строить анализ истории на основании картины. История стилей и художественных школ являет нам изменение критерия прекрасного, изменение пропорций и деталей, цветов и линий, – но разве сам художник знает, отчего изменение произошло? разве представление о справедливости отлично у фламандского художника, изображающего битую дичь и французского импрессиониста, рисующего сирень?  Но все вышесказанное разбивается в прах перед лицом картины Рембрандта или Гойи, перед полотном Леонардо и Брейгеля. Гармония этих вещей создается словно бы впервые; они ничего не украшают. Труд свободного живописца не подразумевает отражения иных идей, помимо идей самого живописца. Живописец не воспроизводит труд плотника, и не декорирует реальность, а через нее – идею демиурга. Живописец вообще пишет не предметы и явления, но – связь предметов и явлений. Живописец рефлективный сам выступает демиургом, не украшателем, но творцом. Как определить обволакивающую все тьму Рембрандта, красочное месиво Ван Гога, кирпичную кладку мазков Сезанна, сухость черт героев Мантеньи, спиралью скрученные тела Эль Греко, напряжение, исходящее от полотен Гойи? Разве эти вещи связаны с категорией прекрасного? Перечисленное мной и есть главное в картинах мастеров, это не побочный эффект, это то, ради чего картины написаны, это – содержание картины. Что это за вещи: тьма, напряжение или сухость черт? Они не могут проходить по разряду «прекрасного». Это свойства бытия, первичные элементы, по прихоти мастера наделенные в картине нравственным началом. Невозможно сказать, красиво ли напряжение; но без отчаянного напряжения всего существа – нет сопротивления злу; суть картин Гойи именно в сопротивлении небытию несмотря ни на что, но это сопротивление возможно благодаря нравственному напряжению. Как Гойя передает это напряжение, как Рембрандт создает свою золотую тьму – неизвестно; нет метода описания гармоничного процесса, закон гармонии здесь ни при чем. Создание проходит по разряду возникновения идеи, которая может быть осознана лишь в воплощении. Развивая (отчасти и опровергая) сказанное ранее, в диалоге «Софист» Платон предлагает иную дефиницию искусства – возводя в ранг искусства вообще любую человеческую деятельность: и гимнастика, и медицина, и софистика, и поэзия и живопись – это все искусства; соответственно, различаются искусства как «подражательные» и «производительные» (ср. высказывание Велимира Хлебникова, который предложил делить людей на «изобретателей» и «приобретателей»).  В рассуждении об изобразительном искусстве я хочу предложить деление на «декоративное» и «рефлективное», в котором, по сути, повторяю платоновские дефиниции, но учитывая особенности идеологической и рыночной политики изобразительного искусства последних столетий. Понятие «декоративное» сегодня следует толковать расширительно: речь идет не просто об украшении жилища, но об украшении идеологической программы. Я рассматриваю в данном случае как декоративное все символическое искусство, то есть искусство не-диалогическое. И социалистический реализм, и иконопись, и монументальное искусство Третьего Рейха, и искусство Вавилона, и дворцовая живопись эпохи рококо – явления сугубо разные, их роднит лишь одно: это массовая идеологическая продукция. Мы различаем стили и конфессии, но совсем не идеи произведений. Невозможно сказать, чем убеждения одного социалистического реалиста отличаются от убеждений другого соцреалиста, чем идеалы одного рокайлнoго мастера отличаются от идеалов другого рокайльного мастера. Рембрандта и Ван Гога, Гойю и Мантенью мы различаем именно на идейном уровне – а вот подражателей Ван Гога и Рембрандта, представителей школ и течений мы можем отличить друг от друга лишь по качеству выполнения. Стиль и школа стараются воспроизводить манеру мастеров, но саму идею – стиль и школа передать не могут. Тем самым, мы приходим к тому, что есть художники, которые именно рисуют непосредственно идеи – и есть иные художники, которые идею – декорируют. Это два принципиально разных творческих процесса. И то и другое занятие именуется одним словом «искусство», но речь идет о разных типах искусства. В типологии искусства (и рисования соответственно) критично то, что искусства, которое создается как продукт индивидуального сознания, – мало.  Манипулятивные и декоративные искусства составляют подавляющее большинство известных нам образцов. Даже не говоря о восточных деспотиях, об искусстве Шумерского царства и Вавилона, об обрядовом искусстве и искусстве агитки и соцреализма, даже внутри светского искусства Западной Европы – сугубо индивидуальное искусство крайне редко. То, что общество считает за образчик прекрасного, связано с украшением общественно полезных истин, это не что иное, как эстетическая адаптация общественных регламентов. Бесконечные натюрморты малых голландцев, пейзажи импрессионистов, абстрактные полотна и инсталляции – суть продукты коллективного сознания; в известном смысле это тиражные произведения, не первичные, хотя перед нами индивидуально изготовленный продукт. Первичная живопись, производящая автономную идею – не связанную с идеологией, религией, заказом, рынком и т.п., но полностью автономную – появилась во время Ренессанса и просуществовала недолго. Это сугубо европейский, точнее – западно-европейский феномен, с твердо очерченными временными и географическими границами. Связь этого автономного типа искусства с Ренессансом – очевидна. Проект Ренессанса полнее всего выразил себя через визуальные искусства, а еще точнее – Ренессанс полнее всего выразил себя именно через живопись. Существенно здесь то, что ренессансная концепция, уравнявшая микрокосм и макрокосм – оказалась проиллюстрирована именно живописью. Красоту дольнего мира и величие мира горнего – художник Средневековья рисовать умел; но существует мир внутренний, самый сложный. Микрокосм (человек) был объявлен Ренессансом тождественным маркокосму (вселенной) и таким образом изучение души отдельного человека стало предметом искусства. Занятия анатомией (Леонардо – ярчайший пример въедливого изучения вселенной, заключенной внутри человеческого тела, но есть еще и Дюрер; и, в сущности, «Урок анатомии доктора Тюльпа» Рембрандта рассказывает нам о том же) показали, что внешний мир не превосходит сложностью мир внутренний; но помимо знания внутренних органов, которые можно нарисовать, – существует знание бесплотной души.  И масляная живопись стала визуальным выражением душевных, духовных эманаций. То, что икона утверждала и постулировала, масляная живопись отрефлектировала, показала в противоречивой – и тем самым, драгоценной – сложности. Эразм Роттердамский, еще один буквальный современник рождения масляной живописи, философ Северного Возрождения, и его концепция свободной воли ( «Диатриба или Рассуждение о свободной воле») и Лоренцо Валла, философ итальянского Возрождения, поднимавший тот же вопрос («Трактат о свободной воле») – есть прямые учителя именно масляной живописи, хотя они никогда не давали советов ни одному художнику. Мысль Эразма состоит в том, что человеком не рождаются, но становятся путем нравственного усилия. Общество возникает только и единственно из совокупности воль свободных людей, причем условием для того, чтобы человек стал субьектом юридической и гражданской ответственности – является исключительно его свободная воля. Никакой – подчеркиваю, никакой – манипулятивной деятельности (включая религиозное внушение) в отношении свободной воли Эразм не признавал. Надо ли прояснять тот аспект, что художник Гольбейн потратил всю свою жизнь, рисуя портреты свободных людей – или, если угодно, творцов общества, – опираясь на представления Эразма. В частности, Гольбейн оставил нам и портрет самого Эразма – величайшего человека эпохи возникновения концепции масляной живописи. Остается добавить, что великий бургундский философ (Эразм родился в Бугрундских Нидерландах) и великий итальянский философ – стали буквальными выразителями именно эстетической программы. Ни творчество Гольбейна, ни творчество Боттичелли невозможно понять без знания Эразма и Валлы. Манифестом масляной живописи, понятой как философия, является картина Джорджоне де Кастельфранко «Три философа», написанная в 1509 году. Изображены три мудреца – мусульманин, иудей и христианин – причем последний, самый молодой, занят гуманистическими штудиями: он изучает природу, ушел от абстракций. Единение этих трех философов в пределах одного полотна позволяет сделать заключение, что имеется и четвертый философ, который их нарисовал.  Надо сказать с максимальной определенностью: масляная живопись – есть гуманистический проект Ренессанса, наиболее полно выразивший себя в XV веке, но сохранивший значение вплоть до наших дней. Речь идет, прежде всего, о масляной живописи Италии и Бургундии, Франции, Германии и Испании; масляная живопись, разрушив локальный цвет, ушла максимально далеко от символа и знака, включила в себя нюансы понимания, необходимые для процесса мышления. Живопись масляными красками увела изобразительное искусство от культового утверждения и перевела в разряд философствования: Леонардо и Боттичелли, Мантенья и Туро оказались собеседниками философов Платоновской Академии, и сумели выразить не меньше, нежели Марсилио Фичино или Пико. Отныне живопись не просто «утверждение истины» (пользуясь выражением Флоренского) и не «умозрение в красках» (пользуясь определением Трубецкого), это уже не символическое воззвание; но отныне это «размышление с кистью в руке», как много лет спустя сказал Эмиль Бернар о Сезанне. Иными словами, это протяженное действие, а не выражение мировоззрения, это процесс долгий, не прерываемый декларацией. Мы не должны ждать от картины Рембрандта или Сезанна – окончательного суждения прямо сейчас – нам важен ход его рассуждений. Нам важен пафос Гойи, его принципы и мораль, но не ждите от Гойи красивого образа; таковой может возникнуть – но не красивый облик является целью картины. Появились художники, пишущие картины вообще ни для кого, они не собираются угодить заказчику, – рисуют без адреса, но единственно для того, чтобы прояснить собственную мысль. Ни на стену в богатый особняк, ни в храм, ни в мэрию – картины Ван Гога, Гойи и Рембрандта писались в никуда. Забирающий все силы существа, никому не служащий, высокий досуг – невозможен был повсеместно: живопись такого рода (в отличие от манипулятивной и декоративной) есть удел одиночек. Это искусство не массовое, это искусство одинокого человека – сделанное ради диалога с одним-единственным зрителем; это высшее проявление диалогического рефлективного сознания Европы.  Масляная живопись возникла одновременно с книгопечатанием. Возникновение масляной живописи – после таких величайших проявлений изобразительного искусства как Сиенская школа, например, – вовсе не означает прерывание традиции сиенской школы или иконописи в принципе. Многое из иконописи перекочевало в масляную картину. Дата возникновения условная – примерно 40-е годы XV века; надо считаться с тем, что братья Ван Эйки, как рассказывают, не изобрели масляную живопись, а лишь усовершенствовали метод; Гуттенберг был лишь одним из тех, кто нашел себя в книгопечатании. Обозначая середину пятнадцатого века, имеем в виду также даты рождения Мантеньи, Леонардо, Микеланджело, – главных рефлективных художников Возрождения. Середина пятнадцатого века – точка схода европейской перспективы: это время расцвета двора Медичи, это полдень Бургундского герцогства. Масляная живопись возникает как акмэ, как высшая точка развития рефлективной культуры Западной Европы. Отныне можно оперировать тысячей нюансов цвета, лессировка (невозможная в темпере) делает цветовое высказывание изощренным, обогащенный цвет меняет представление о символике. И живопись век от века становится все изощренней – пока не пропадает вовсе. Закат масляной живописи совпадает с закатом книжной эры: книгопечатание, как и масляная живопись, оказалось вытеснены иными технологиями – чтобы управлять толпами, книги и картины уже не нужны. Это означало не только закат рукотворного искусства, но и закат рефлексии западной культуры, закат культуры диалога. Это завершение логически структурированного спора, отныне уже не требуется стройность изложения. Искусство вернулось к своей манипулятивной, декоративной функции. Повторюсь: временная граница, (связанная с книгопечатанием и с появлением наиболее ярких очагов живописной культуры – Флоренция и Бургундия) – условна; обозначив границу так, мы оставляем по ту сторону таких значительных мастеров как Симоне Мартине или Липпо Меммио, вообще всю Сиенскую школу. Однако это (еще раз скажу: условное) деление призвано обозначить принципиальное отличие живописи рефлективной от живописи знаковой и символической. Религиозная живопись Проторенессанса и живопись Флоренции XV века несомненно находятся в прямом родстве и связаны традицией; но в данном рассуждении важно обозначить качество, которое отличает Леонардо и Боттичелли от Мазаччо и Джотто, важно разглядеть в живописи после XV века – нет, не агностицизм, но желание рассуждать самостоятельно о божественных предметах. Леонардо и Микеланджело вероятно должны быть обозначены как фигуры, открывающие принципы нового искусства – у которого есть и географические, и временные границы. С большой долей условности можно называть это новое искусство масляной живописью – разумеется, речь идет не только о масляной живописи. Но материалы: холст, масло – обозначили особый статус картины, отныне это не только храмовая, но и по преимуществу частная вещь, сделанная одним – для одного. С этого момента изобразительное искусство вступает в зону философического диалога со зрителем. Условна также граница, обозначающая конец живописи: разумеется, великий живописец может возникнуть и в наши дни: Бальтус или Люсьен Фройд тому живое подтверждение; хотя живопись это сегодня анахронизм, а вместо книг уже давно компьютеры, это не значит, что Дон Кихот не может сесть на Россинанта. Но это будет обреченный подвиг. Масляная живопись – сугубо западноевропейское искусство. Тацит, например, границы цивилизованного мира проводит по линии виноградников – он обозначает мир германцев (вслед за Юлием Цезарем, кстати) как землю, где нет вина, в которой пьют кислую воду полученную от замоченных зерновых. Точно так же можно обозначить границы Европы по степени распространения светской масляной живописи – причем в ее философической, диалогической ипостаси.  Речь идет прежде всего о континентальной Европе, Италии, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Бельгии. У художников-живописцев этих стран есть национальные особенности, но, в целом, живопись – как ярчайшее выражение культуры гуманизма – сугубо интернациональна, в этом принцип гуманистической живописи и ее смысл. Фигуры наподобие Эль Греко, сочетающие в себе традицию греческой, венецианской и испанской пластики – не редкость, но скорее правило. Брейгель путешествует в Италию, двор Феррарского герцога аккумулирует Северную итальянскую и Бургундскую школы, Леонардо переезжает из Италии во Францию, Пуссен и Лореен – из Франции в Италию; немец Гольбейн становится английским художником, фламандец Ван Дейк также обслуживает британский двор, и таких примеров взаимопроникновения – множество. Национальным – является декоративное искусство, орнамент, этнографически обоснованное творчество; гуманизм принципиально не знает иных границ – помимо границ Европы и границ университетов. Именно в землях, где живопись стала занятием философским – и могла существовать живопись. Масляную живопись переняли в некоторых иных, не европейских (как Россия и Америка) землях, или в не вполне европейских, островных (как Англия или Ирландия), но убедительного результата прививка не дала. Англия не произвела живописцев, равных немецкому эмигранту Гольбейну, австрийский эмигрант Люсьен Фройд остается лучшим британским живописцем сегодняшнего времени.  Характерно, что Петров-Водкин создавал свою живопись из симбиоза итальянской, французской и русской пластических культур, а белорусский еврей Шагал просто эмигрировал во Францию, произнеся сакраментальное «в Париже даже консьерж разбирается в живописи». Точно так же существующие примеры живописи в Америке (Уайет или Хоппер) не дают нам убедительного ряда, позволяющего говорить о живописной культуре как о пластической философии. Сказанное не содержит уничижительного для не-европейских культур; каждая из культур замечательна своим, ей присущим умением; но рефлективная живопись остается сугубо континентальной европейской прерогативой. Остается выговорить наконец то, что заявлено в заглавии: европейская масляная живопись по природе своей есть искусство трагическое. Трагедия – явление штучное, не массовое. Автономная масляная живопись – как и судьба Дон Кихота – есть воплощенная трагедия, не присущая изобразительному искусству вообще. Пластика сама по себе – не трагедийна; то, что основано на гармонии и равновесии, не может пережить катарсис. Искусство средневековое, соборное, храмовое – равно как и орнаментально-декоративное и монументальное искусство – трагедии не знает вовсе; миллионы верующих носят на шее изображение распятия, не отдавая себе отчет в том, что это изображение мучительной смерти – трагедию они не переживают.  Впервые после античности, после образов Лаокоона и Прометея, после Ореста и Медеи, после Гектора – мы переживаем чувство трагедии в образах Мантеньи, в его сухих лицах терпеливых страдальцев, в сжатых болью чертах, которые он умеет нарисовать дотошно. Ни звука не срывается с уст его героев, переживающих смертную муку, но их боль формирует всю структуру картины. Подобного переживания боли Проторенессанс не знает: ни Дуччо, ни Джотто не изображают страдание – тем более осознанное, как неизбежность. Трагедия в европейском искусстве это – богоборчество; даже там, где речь не о Боге, но о неодолимых обстоятельствах (как у экзистенциалистов, например), восставший субъект вступает в противоборство с каноном, идеологией, традицией, и даже (а возможно и прежде всего) со стилем. Стиль, то есть, идеология и массовое убеждение, есть первое, с чем вступает в конфликт автономная масляная живопись. Именно в преодолении импрессионизма состоялся Сезанн, в преодолении «малых голландцев» состоялся Рембрандт. Автономное рефлективное искусство живописи содержит в себе пафос трагедии вовсе не на тех основаниях, что предложил Ницше (см. «Рождение трагедии из духа музыки»). Европейская трагедия рождается не в противопоставлении дионисийского и апполоновского начал; отнюдь не равновесие темного мистического и светлой гармонии делает событие культуры – трагедией. Не осознание мистического (поставьте рядом с термином Ницше слово «декоративное», «знаковое», «символическое» и значение слова «мистическое» лишь усилится), как необходимого опыта, но – преодоление мистического и декоративного ради обреченной недолговечной гармонии; в этом именно состоит суть европейской трагедии. Недолгая история европейской живописи это показывает буквально. Гойя не мог не закончить жизнь росписями Дома Глухого, а Рембрандт – «Блудным сыном». Одинокая трагическая судьба живописца – почти непременное следствие подлинности этой судьбы.  Нет ничего удивительного в том, что трагическое искусство не в части в наше время, когда массовые убийства и манипуляции сознанием исключили понятие трагедии. Кстати сказать, в 60-е годы прошлого столетия, когда европейская живопись была отодвинута в сторону американской культурой, последняя присвоила (возможно, заслуженно) первенство в изобразительном искусстве – и это в первую очередь связано с манипулятивным, декоративным, монументальным творчеством; но сегодняшнее изобразительное искусство не имеет ничего общего с рефлективной европейской живописью. В отношении рефлективного искусства – масляной живописи, создающей автономные образы, вступающей в диалог – следует сказать с максимальной определенностью. Живопись возникала как противодействие моральной слепоте – неизбежной при постоянном созерцании идеологического искусства. Способность оценки и сравнения притупляются, если человек видит только локальный цвет и не знает оттенков. Каноническое (символическое) использование цвета делает наши суждения предсказуемыми, нами легко манипулировать. Именно неспособность видеть вещи как они есть, в их сложности – использует всякая тотальная идеология. Сегодняшняя пропаганда (как и пропаганда любого времени, религиозная, идеологическая, культовая) апеллирует к базовому природному свойству человека – неумению воспринимать и видеть мир в его противоречивости. Видимо, человеческое зрение так же нуждается в простых плакатных цветах, как ухо нуждается в маршевых мелодиях. Декоративное, символическое, идеологическое искусство пользуется этой особенностью. Символ и знак подменяют знание и понимание – и, как правило, этим и ограничивается роль изобразительного искусства. Простые схемы бытия, которые предлагает толпе тиран, не нуждаются в масляной живописи. Живопись призвана научить видеть – подобно тому, как Дон Кихот обучал видеть суть вещей в обыденности, сквозь декорации. Трагичность живописи состоит в самом усилии живописца: в преодолении ремесла ради утверждения истины: живопись прибегает к услугам ремесла, чтобы от ремесла – отказаться. Исключенная из свободных искусств живопись, как мы выяснили, принадлежит скорее алхимии, скорее ремеслу, нежели искусству. Противоречие между свободным выражением и упорным трудом, между высоким досугом и черной работой – заложено в самом процессе живописи. Преодоление унижения труда ради катарсиса свободы и есть трагедия в чистом виде. Всякий юноша, решающий сегодня взять в руки кисть, оказывается в положении Алонсо Кехано, прочитавшего роман об Амадисе Гальском. Кисть и палитра уже никому не нужны и не могут пригодиться. Юноше кажется, что кисть – это меч, и можно разить мечом злых чародеев. Так и есть; но следует набраться терпения и мужества, присущего Рембрандту, Гамлету и Ван Гогу, и не обращать внимания на то, что эти усилия сочтут безумными. Шансов изменить мир рыцарским подвигом почти не существует – однако иных методов не существует вообще. Следовательно, надо стараться. |

|

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Продукты из СССР, которые в наши дни не производят

(2)

Волшебник НЮ

,

27.02.2022

-

Элеонора Григорьева и её НатюрКотики

(2)

Волшебник НЮ

,

27.02.2022

-

112 иллюстраций самых разных художников к роману «20000 лье под водой» Жюля Верна

(2)

Волшебник НЮ

,

27.02.2022

-

Что произойдет с человечеством после пришествия инопланетян

(1)

1Viking

,

27.02.2022

-

Неразгаданные тайны пустынь, которые предстоит разгадать человечеству

(8)

Волшебник НЮ

,

25.02.2022

-

Для чего нужен коллаген организму, 7 полезных свойств

(4)

Волшебник НЮ

,

16.02.2022

-

Продукты, которые помогут победить целлюлит

(2)

Волшебник НЮ

,

16.02.2022

20250128022811