Пушкинский Дом в блокаду не был исключением из того, что творилось в городе. Это была маленькая модель общей ситуации и люди здесь тоже проявлялись по-разному: с благородной стороны или, наоборот, с самой гадкой. Кто чем богат, тот то и выкладывал на блокадный стол.

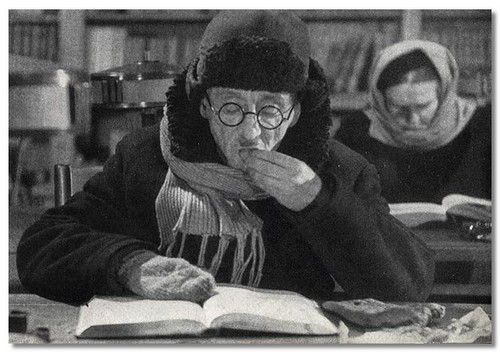

Воспоминания Д.С.Лихачева о Пушкинском Доме в блокаду – одни из самых правдивых и безжалостных, без всяких прикрас и розовых слюней. Им веришь, потому что этот человек жизнью доказал свое право на доверие, став образцом не только русского интеллигента, на которого равнялись и равняются, но и совестью нации.

Его спокойный и несколько отстраненный рассказ усиливает тот эсхатологический ужас, который пронизывает все воспоминания о блокаде. Отстраненность появилась гораздо позднее тех событий, многие из которых, самые ужасные, память просто стерла. Продолжим рассказ Дмитрия Сергеевича:

Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском Доме. Там в августе и сентябре работали буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Уже в июле началась запись в добровольцы.

Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (впоследствии их съели, и они спасли жизнь многим физиологам). Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек.

Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной.

Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора.

Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!

Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. В столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили… лизать тарелки.

Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в Издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени.

Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до дому!» Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке).

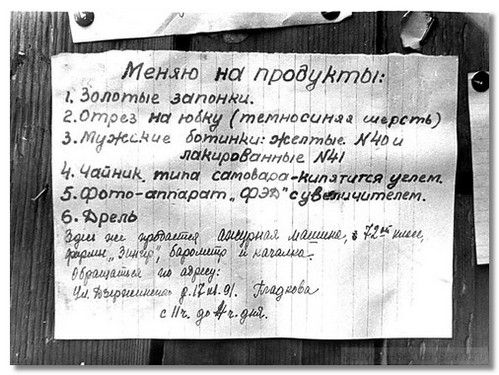

Вспоминает жена Д.С. Зина: Помню, как я старалась «отоварить» карточки. Карточки выдавали, но продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбежкой, чтобы получить продукты. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал В.Л.Комарович: «Теперь хлеб как пряник».

В. Л. Комарович советовал менять прежде всего женские вещи. Голубое крепдешиновое я променяла за один килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье променяла на килограмм 200 грамм дуранды. Это было лучше.

Дуранду мы томили, мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки. Как мы варили суп? Получали 300 граммов мяса. Папа мелко нарезал это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа. Зима началась очень рано и была очень холодная.

Продолжает Д.С.: А что такое дуранда — зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода. Впрочем, мы ели не только дуранду.

Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток. Одну плитку я держал про запас: так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий.

Продолжает жена Д.С. Зина:В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа.В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 150 рублей. Они ценились так же, как письменный прибор.

Продолжает Д.С.: Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное. Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать. А перед тем — осенью — приходил Дмитрий Павлович Каллистов.

Шутя спрашивал, не продадим ли мы «собачки», нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Каллистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. К тому времени в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены.

Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. В столовой была темнота; окна были «зафанерены». На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики.

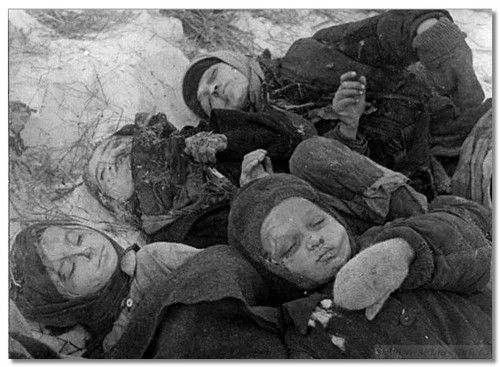

Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других — страшно худые и темные.

А одежды! Голодающих не столько мучил голод, как холод — холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто.

Еду женщины брали с собой — в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.

На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец, школу решили распустить. И вот кто мог — уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли.

А внизу, под спецшколой был «Гастроном». Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти «довесочки» тут же съедали. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть.

Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта.

Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец.

Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.

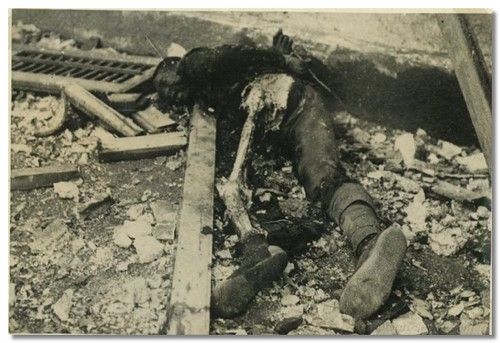

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.

Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, — редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь.

Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь у трупа…Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи.

В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу не смытую кровь. Были найдены кости многих людей.

http://sotvori-sebia-sam.ru/pushkinskij-dom-v-blokadu/

Это интересно

+3

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Смысл существования.

(1)

OLexA999

,

01.03.2022

-

Авантюра=Спецоперация. День четвертый

(25)

OLexA999

,

01.03.2022

-

РЕАКЦИЯ РОССИЯН НА ПРИЗНАНИЕ ЛНР и ДНР ОПРОС 2022

(16)

OLexA999

,

01.03.2022

-

Призыв

(5)

OLexA999

,

01.03.2022

-

Готовьтесь к отключению интернета и электричества! Возможны аварии поездов! Жириновский при смерти?

(7)

OLexA999

,

01.03.2022

20250203072931