Заканчиваю размещать отрывки из «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа. И сегодня, как и тогда, девяносто лет назад со дня выхода книги, немногие принимают образ русского поэта, выведенный автором на ее страницах.

Образ не всегда приятный и не очень похожий на привычный - приглаженный и припудренный. Здесь Сергей Есенин очень живой и больше похож на большого ребенка, чем на великого поэта.

По своей обнаженности и искренности он сравним разве что только с Достоевским. Но если у Федора Михайловича все-таки чувствуется дистанция от своих героев, то у Есенина вся его поэзия - из крови его души. Со всеми ее безднами, падениями и глубиной.

Не случайно последнее стихотворение поэта было написано кровью, только уже вполне реальной. В такой поэзии и такой жизни перестают работать обычные критерии морали, никто в них не проведет границу между прекрасным и безобразным, дозволенным и недозволенным.Тайна поэзии Есенина в том, что он прикоснулся к чему-то, что словами не выскажешь - к бытию русского человека и русской души, где святость и окаянство, свет и тьма - всегда рядом и вместе.

Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен. … Однажды отправился даже в Румянцевку вычитывать признаки страшной хворобы. После того стало еще хуже — чуть что: «Венчик Венеры!»

Когда вернулись они с «Почем-Солью» из Туркестана, у Есенина от беспрерывного жеванья урюка стали слегка кровоточить десны. Перед каждым встречным и поперечным он задирал губу: «Вот кровь идет… а?… не первая стадия?… а?…»

…как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом. Мейерхольд ему говорил: «Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен… в Зинаиду Николаевну… Если поженимся, сердиться на меня не будешь?..» - Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:

«Возьми ее, сделай милость… По гроб тебе благодарен буду». А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу: « Вот… десна… тово…». Мейерхольд произнес многозначительно: «Да-а…». И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца.

Потом он отвел в сторону «Почем-Соль» и трагическим шепотом сообщил ему на ухо: «У меня сифилис… Всеволод сказал… а мы с тобой из одного стакана пили… значит…». У «Почем— Соли» подкосились ноги.

***

Всеволод Мейерхольд

Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом. «А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?» Есенин даже привскочил со скамьи: «Где она… где?» — «Здесь… гхе-гхе… замечательная женщина…» Есенин ухватил Якулова за рукав: «Веди!»

И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям. Изадоры Дункан не было. ….И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк….Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

****

На другой день мы отправились к Дункан. Пречистенка.…Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Ей больше пятидесяти лет…. Страшный и прекрасный танец. Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все— таки он был только — партнером, похожим на тот кусок розовой материи — безвольный и трагический.

Она танцевала. Она вела танец.

***

В книжной лавке я сообщал Кожебаткину: «Сегодня Есенин опять сказал Изадоре: Адьо! Адьо! Давай мое белье». Часа через два после появления Есенина с Пречистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконический и непреклонный ответ. Еще через час нажимал пуговку нашего звонка секретарь Дункан — Илья Ильич Шнейдер.

Наконец, к вечеру, являлась сама Изадора. У нее по—детски припухали губы, и на голубых фаянсовых блюдцах сверкали соленые капельки. Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос: «Anguel».

Есенин грубо отталкивал ее сапогом. «Пойди ты к…» — и хлестал заборной бранью. Тогда Изадора еще нежнее и еще нежнее произносила: « Serguei Alexandrovich, lublu tibia». Кончалось всегда одним и тем же. Эмилия снова собирала сверточек с движимым имуществом.

***

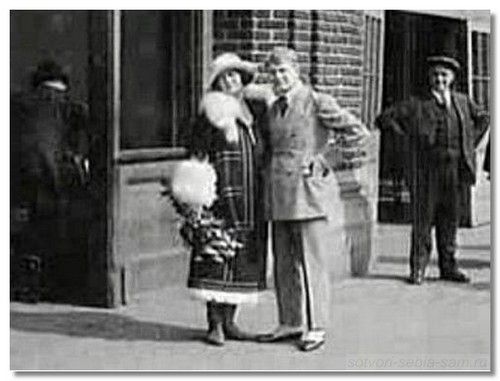

Входят Есенин и Дункан. Есенин в шелковом белом кашне, в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов. Он держит под руку Изадору важно и церемонно. Изадора в клетчатом английском костюме, в маленькой шляпочке, улыбающаяся и помолодевшая.

***

«Остенде. Июль, 9, 1922.

Милый мой Толик…. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни.

…Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разлуки здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты стал бы хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их — гроба, а материк — склеп. Кто здесь жил — тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут».

……….

Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце… О, нет, вы не знаете Европы. Во— первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью…»

…………….

В Берлине

И Сахарову из Дюссельдорфа:

Родные мои. Хорошие… Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут, и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать, самое высшее — мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно.

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички сидят, где им позволено. Ну куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к черту и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину».

***

Кусиков улыбнулся: «А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда в прошлом году с Есениным съездили… неделю я его уламывал… уломал… двинулись… добрались до этого самого ресторанчика… тут Есенин заявил, что проголодался… сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить… до ночи… а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке… так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть».

***

«А с Изадорой — адьо!..» - « «Давай мне мое белье»?» - «Нет, адьо безвозвратно… безвозвратно… я русский… а она… но… могу… знаешь, когда границу перс ехал — плакал… землю целовал… как рязанская баба… стихи прочесть?…» Прочел всю «Москву Кабацкую» и «Черного человека».

Я сказал: «Москва Кабацкая» — прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было… умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный человек» плохо… совсем плохо… никуда не годится.« А Горький плакал… я ему «Черного человека» читал… слезами плакал…» - «Не знаю…».

***

Прошло около недели. Я суматошился в погоне за рублем. Засуматошенный вернулся домой. Никритина открыла дверь: «У нас Сережа…». И встревоженно добавила: «Принес вино… пьет…» Когда в последнее время говорили: «Есенин пьет», слова звучали как стук костыля. Я вошел в комнату. Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза.

Мы крепко поцеловались. «Тут Мартышон меня обижает…». Есенин хитро прихромнул губой: «Выпить со мной не хочет… за мир наш с тобой… любовь нашу…». И налил в стаканчик непенящегося шампанского. «Подожди, Сергун… сначала полопаем… Мартышка нас щами угостит с черной кашей…». – «Ешь…»

Есенин сдвинул брови. «А я мало теперь ем… почти ничего не ем…». И залпом выпил стаканчик. «Весной умру… Брось, брось, пугаться-то… говорю умру, значит — умру…». Опять захитрили губы: «У меня… горловая чахотка… значит, каюк!»

Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь (и убрал под стол бутылку), а чудесное, палящее, расплавленное д'аннунциевского солнце. «Нет, умру».

«Умру» произносил твердо, решение, с завидным спокойствием. Хотелось реветь, ругаться последними словами, корябать ногтями холодное, скользкое дерево на ручках кресла. Жидкая соль разъедала глаза…

***

«К кому?» — «К Есенину». Дежурный врач выписывает мне пропуск. Поднимаюсь по молчаливой, выстланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой, теплой краской. С потолка светится синенький глазок электрической лампочки. Есенин сидит на кровати, обхватив колени.

«Сережа, какое у тебя хорошее лицо… волосы даже снова запушились». Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пооблетела серая пыль с век. ….Есенин говорит: «Мне очень здесь хорошо… только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка… знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло… лезу головой под подушку… и еще — не позволяют закрывать дверь… все боятся, что покончу самоубийством».

По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые, большие глаза и необычайные волосы, золотые, как мед. «Здесь все хотят умереть… эта Офелия вешалась на своих волосах». Потом Есенин повел в приемный зал. Показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных; рисунки, вышивки и крашеную скульптуру из воска и хлебного мякиша.

«Смотри, картина Врубеля… он тоже был здесь…» Есенин улыбнулся: «Только ты не думай — это не сумасшедший дом… сумасшедший дом у нас по соседству».

***

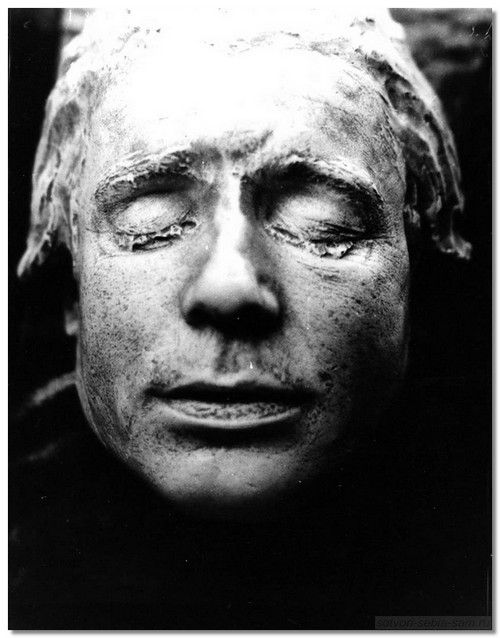

31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище, в Москве, вырос маленький есенинский холмик….

***

Мне вспомнилось другое 31 декабря. В Политехническом музее «Встреча нового года с имажинистами». Мы с Есениным — молодые, веселые. Дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами. Поскрипывают саночки. Морозной пылью серебрятся наши бобровые воротники.

Есенин заводит с извозчиком литературный разговор: «А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?» - «Пушкина». – «Это, дяденька, мертвый. А вот кого из живых знаешь?» - «Из живых нема, барин. Мы живых не знаем. Мы только чугунных».

Это интересно

+8

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Уроки истории

(28)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

Инфовойна в Дурдоме!

(2)

е.tararina

,

01.03.2022

-

"Русские не виноваты в войне!" Протоиерей Андрей Ткачёв

(5)

Олег

,

01.03.2022

-

&&&

(7)

Павлыч

,

01.03.2022

-

"Я ватник, я угрюмый колорад. Моя любовь к стране необъяснима..."

(11)

Lathos

,

01.03.2022

20250114160720