(Начало 1, 2) Своеобразный роман в письмах повествует о многом, что выпало на долю Андрея Платонова в последние двадцать пять лет жизни. Это и травля писателя после резолюции, наложенной Сталиным на рассказ «Впрок» в 1931-м («Дурак», «Мерзавец», «Подлец», «Пошляк»), и арест несовершеннолетнего сына в 1938-м, а незадолго до этого – его условное осуждение за участие в краже часов и пишущей машинки.

Письма прокурорам, друзьям-писателям, Сталину, Ежову, в НКВД.... С трудом удалось добиться смягчения приговора - десять лет ИТЛ - до неполных двух, но из заключения сын вышел сломленным и больным: в тюрьме заразился туберкулезом и через три года после мучительной болезни умер. Ему было не полных двадцать лет.

Считать, что арест сына был своего рода местью власти за отца всё-таки не совсем так. Андрей Платонов, чтобы обеспечивать семью, вынужден был часто бывать в разъездах и не мог заниматься сыном вплотную. Его не было дома месяцами. Воспитание Платона и ведение домашнего хозяйства полностью лежало на жене, которая безумно любила Тошу, как звали сына в семье, и во многом потакала ему.

Рестораны, выпивки, сомнительные знакомства с ребятами много старше его, и, наконец, история с предательством Платона одним из них. Конечно, любящий отец оправдывал сына, утверждая, что тот был всего лишь трудным подростком, не ведающим, что творит.

Рестораны, выпивки, сомнительные знакомства с ребятами много старше его, и, наконец, история с предательством Платона одним из них. Конечно, любящий отец оправдывал сына, утверждая, что тот был всего лишь трудным подростком, не ведающим, что творит.

После всех этих треволнений, одиночества, постоянной бессонницы и тревог Платонов начал пить, у него стало сдавать сердце, появились странные видения, пугающие самого писателя. Потом - война, фронт и тяжелый туберкулёз, которым писатель заразился то ли от сына, то ли на войне.

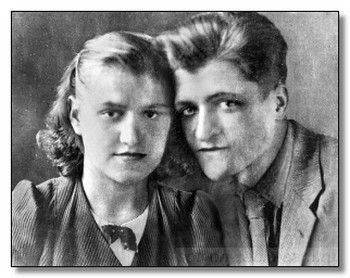

В это безрадостное время случилось только одно утешительное событие – после двадцати лет фактического супружества и смерти единственного сына Мария Александровна согласится на официальный брак, а еще через год у них родится дочь Маша.

Незадолго до этого у Платона тоже родится сын, внук писателя - Александр. Андрей Платонович решает исполнить последнюю волю умершего сына – взять на себя всю заботу о внуке и просит разрешения на его усыновление. Он планировал сделать его своим душеприказчиком после смерти, но усыновление не состоялось.

Незадолго до этого у Платона тоже родится сын, внук писателя - Александр. Андрей Платонович решает исполнить последнюю волю умершего сына – взять на себя всю заботу о внуке и просит разрешения на его усыновление. Он планировал сделать его своим душеприказчиком после смерти, но усыновление не состоялось.

Тем не менее, Саша воспитывался в семье писателя и два маленьких существа существенно скрашивали последние годы жизни Платонова. Более трехсот пятидесяти писем, каждая страница которых – живой кусочек жизни писателя, его любви, страданий, переживаний, терзаний и мучений. Поэтому иногда жена звала его Юшкой, по имени юродивого, о котором Платонов написал рассказ, лучший из всего написанного про юродивых.

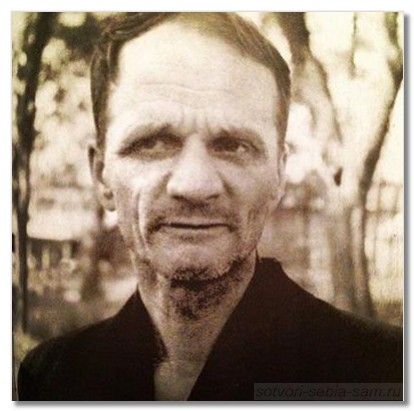

К пятидесяти годам Андрей Платонов выглядел глубоким стариком, измученным и тяжело больным. Про самого себя к концу жизни говорил, что стал уродом, изувеченным внутренне и внешне. И если бы его спросили давно умершие брат и сестра: «Что с тобой, Андрюша?», он бы ответил: «Я прожил жизнь…».

1927 год Продолжение отрывков из писем

15 февраля Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью… я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лёжа в постели, я видел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слёз.

Когда я хотел вскочить или вскрикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевёл глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. <…> До сих пор я не могу отделаться от этого видения и жуткое предчувствие не оставляет меня…. Главное – это не сон… Может быть, просто моя бедная голова, работавшая всю жизнь как мотор, начинает уставать и ее терзают яды усталости.

3 июля …Я живу плохо (не в материальном смысле – это пустяки). А так скучно и дурно мне. Жизнь моя свелась к примитиву: служба и дом….одиночество мне страшно – так я привык бессознательно иметь рядом с собой тебя. … Самое тяжелое – без тебя мне плохо работается.

<…> Пишу о нашей любви. Это сверхъестественно тяжело. Я же просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучается. Вообще настоящий писатель это жертва и экспериментатор в одном лице. Но не нарочно это делается, а само собой так получается. Но это ничуть не облегчает личной судьбы писателя – он неминуемо исходит кровью.

Вот что самое страшное в человеке – когда его люди не интересуют и не веселят и когда природа его не успокаивает. Т.е. – когда он погружен весь в свою томящуюся душу. Так обстоит у меня. … Всё равно без самоубийства не выйдешь никуда. Смерть, любовь и душа – явления совершенно тождественные.

Брошу об этом. Но я не знаю, как дождаться тебя… Я не хочу тебя ни учить, ни просить – не умею, и человека ничему настоящему научить нельзя. Только не лги мне… Знаешь, ложь как-то выходит, так сказать, «нелитературно» - ее всегда учуешь, а иногда и просто нечаянно узнаешь. А ты солжешь мне обязательно.

Что-то есть в тебе, против чего я всегда протестовал, - ложь, замаскированная лучше правды. Тебя, особенно в последние годы, стали сильно интересовать мужчины, и многое другое, к чему раньше ты такого явного интереса не высказывала. Но ты так всегда позоришь меня за это, что я начинаю еще пуще верить в свою правоту. <…> Я не гармоничен и уродлив – но так и дойду до гроба без всякой измены себе.

9-11 июля <…> Что-то круто и болезненно во мне изменилось, как ты уехала. Тоска совсем нестерпимая, действительно предсмертная. Всё как-то потухло и затмилось. Страсть к смерти обуяла меня до радости. Я решил окончательно расстаться с жизнью. Я всё обдумал. Тотик и ты? Но ведь ты же в пять минут при желании найдешь себе мужа, попечителя, друга – и полюбишь его. Ты не пострадаешь ничуть, оттого, что я погибну. Выйдет наоборот. Счастью со мной не бывать. Я болен и неустойчив. А с другим – счастье возможно.

<…> Грусть моя, моё единственное вдохновение, ты была у начала моей жизни, мой конец совпадает с воспоминанием о тебе. …Как страшен и радостен миг полного освобождения, забвения в прахе немого вещества. …И это так тянет – сильнее всего, сильнее самого сильного – твоего тела…. Никого нет совершенно у меня. Ненависть к себе у меня предельная. Я бы изорвал свое тело – и я изорву его.

…Деньги все переведу тебе. Я их только и жду. Но я же не нужен тебе. Твоя горькая правда поможет мне. Не утешай, не обманывай, а толкни меня – мне будет легче. …Скажи, кто ты? Познакомимся и обручимся искренно и без всякой пользы. Это наша свадьба. Как жаль, что её не было.

14 июля Милая моя, зачем ты не хочешь понять меня? Я не под настроение пишу тебе письма, и в них нет загадок. Мое отчаяние в жизни имеет прочные, а не временные причины. Есть в жизни живущие и есть обреченные. Я обреченный. Кто меня мог так обидеть? Маша, мне нужна ты, а не женщина вообще. И если тело, то тоже твоё.

<…> я, наверно, очень сжился с тобой в половом отношении. Но это всё же второстепенное по сравнению с тем, что я без тебя никак не могу писать – теряю вдохновение, выражаясь вульгарно. Да, ты права, что надо писать для себя. Халтурить я совсем не могу. Но моё горе и моё счастье в том, что я пишу для себя и для тебя. И потом, писать могу, когда ты рядом живёшь. Душа должна быть верна себе и спокойна, а в такой тревоге, в какой я живу без тебя, она бесплодна.

<…> Меня больно удивило то место в первом письме, где ты говоришь о Пироговой. Неужели, если я правильно понимаю, ты заплакала, что твоя подруга – жена богатого начальника верфи? А ты, дескать, жена босяка. Милая, «начальник верфи» - это должность, а не достоинство человека. Это всего-навсего служба… Неужели женой поэта быть так низко, что стоит завидовать жене бюрократа.

<…> Ты жалеешь, что тратишь молодость на перевоспитание такого хулигана. Я постараюсь, чтобы ускорить это дело и доставить тебе быстрое счастье, сколько оно зависит от меня. Но не надо жалеть меня… Сопьюсь, окоченею и выброшусь с четвертого или шестого (обязательно чётного: иначе не умрешь) этажа. Это будет несомненно. Надо ждать и копить в себе горе. …Если бы знала меня настоящего – ты бы была довольна.

(Окончание следует)

Это интересно

+15

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

David Lazar - лучшие фото

(2)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

Можно ли не восхищаться виртуозной акварелью Аруша Воцмуша?

(6)

Але4ка

,

01.03.2022

-

Фотопутешествие: Сорренто (Sorrento), Италия

(4)

VIKGOL49

,

01.03.2022

-

Бумажная живопись Альбина Талика

(6)

Lathos

,

01.03.2022

-

Запах детства на травах настоян... Шведский художник Йохан Кроутен

(8)

Flori

,

28.02.2022

20250127182816