Среди поэтов, родившихся в ноябре, есть такие, которые пересекаются не только календарно, но и тематически, продолжая один другого. В ноябре родился гениальный Александр Блок и поэт, которого называли лучшим в русской эмиграции, Георгий Иванов.

В ноябре родились Достоевский, Хлебников, Апухтин, Симонов, Багрицкий, Маршак… О некоторых писала, о других - еще предстоит написать. Сегодня же - только о Блоке и Георгии Иванове, потому что оба сошлись в одной точке – в любви к России, к России не как к географическому месту, а как к надмирной метафизической идее.

Россия счастие. Россия свет.

А может быть, России вовсе нет.И над Невой закат не догорал.

И Пушкин на снегу не умирал,И нет ни Петербурга, ни Кремля —

Одни снега, снега, поля, поля...

…………………….Россия тишина. Россия прах.

А, может быть, Россия — только страх.Веревка, пуля, ледяная тьма

И музыка, сводящая с ума.Веревка, пуля, каторжный рассвет

Над тем, чему названья в мире нет.

(Г.Иванов. Россия)

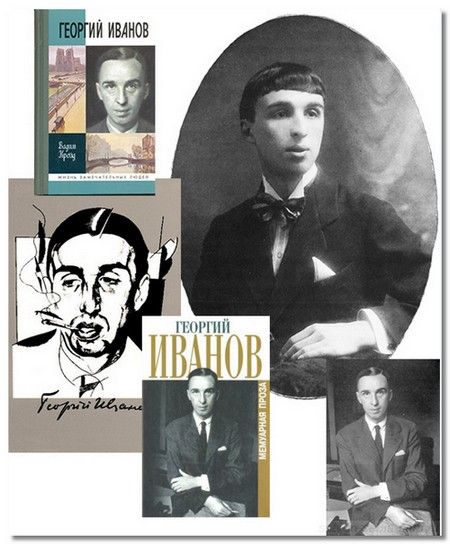

Георгий Иванов прошел сложный путь трансформации. Доэмигрантский и эмигрантский - это два разных поэта. То был путь от, пусть и хорошо написанных, но «стеклянных», бесчувственных и бессодержательных стихов к глубоким, философским стихам последних лет жизни.

Преображение поэта поражало всех знавших его по Петербургу: щёголя, как бабочка порхавшего между великими событиями и великими людьми и писавшего, по словам Александра Блока, стихи, не обделённые ни умом, талантом, ни вкусом, и вместе с тем обделённые всем.

Георгий Иванов моложе Александра Блока всего на шестнадцать лет, но их относят к разным поэтическим течениям: Александра Блока – к символистам, Георгия Иванова – к акмеистам. Но сказать, что Иванов далеко ушёл от Блока, значит погрешить против правды.

Иванов начал входить в литературную жизнь Петербурга в шестнадцать лет: первое стихотворение напечатали в 1910-м, когда поэзия Серебряного века вошла в русло, ограниченное, с одной стороны, поэтикой Иннокентия Анненского, с другой – Михаила Кузмина и всё замкнулось на Блоке.

Иванов начал входить в литературную жизнь Петербурга в шестнадцать лет: первое стихотворение напечатали в 1910-м, когда поэзия Серебряного века вошла в русло, ограниченное, с одной стороны, поэтикой Иннокентия Анненского, с другой – Михаила Кузмина и всё замкнулось на Блоке.

Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы — ночной и зарубежной —

Я не боюсь.

(А.Блок. На поле Куликовом)

Георгий Иванов в ранний поэтический период подражал всем: Северянину, Гумилёву, Кузмину, но и у всех учился. Замешанный на такой закваске, его собственный голос прорезался много позднее, в эмиграции, после октябрьской катастрофы, перевернувшей прежний мир. И дело даже не в том, что он и его жена Ирина Одоевцева оказались нищими, вовсе нет.

Отец Ирины, банкир, живший в Риге, постоянно высылал им деньги и оставил богатое наследство. Так что пока Латвия не стала советской, они жили вполне безбедно, особенно на фоне эмигрантской нищеты. Но эта материально благополучная жизнь не могла заменить Россию, с утратой которой Георгий Иванов так и не смог смириться.

Отец Ирины, банкир, живший в Риге, постоянно высылал им деньги и оставил богатое наследство. Так что пока Латвия не стала советской, они жили вполне безбедно, особенно на фоне эмигрантской нищеты. Но эта материально благополучная жизнь не могла заменить Россию, с утратой которой Георгий Иванов так и не смог смириться.

Здесь вспоминается пророчество Ходасевича, который терпеть не мог Иванова, но предсказал, еще за год до революции, что Жоржик станет настоящим поэтом, только если переживёт большое и настоящее горе. Иначе он вряд ли станет вообще поэтом. Житейское горе настигло Георгия Иванова в 23 года и уже не отпускало, и не заживало.

Хорошо - что никого,

Хорошо - что ничего,

Так черно и так мертво,Что мертвее быть не может

И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет

И не надо помогать.

Несколько поэтов, Достоевский,

Несколько царей, орел двуглавый

И державная дорога — Невский.

Что мне делать с этой бывшей славой?

Бывшей, павшей, изменившей, сгнившей?

Широка на Соловки дорога,

Но царю и Богу изменивший

Не достоин ни царя, ни Бога.

Потеряв Россию, Георгий Иванов обрёл в себе настоящего поэта, то, что ему так не хватало в Петербурге. Но прежде чем музыка новой жизни перетечет в поэзию, пройдет еще восемь лет. Эта пауза была необходима для понимания, что всё произошедшее столь же внезапно, сколь и закономерно, что революция - это их позорное поражение, что отчаянию можно противопоставить только мужество принять случившееся.

Пауза нужна была для накопления нового опыта, для вслушивания в новую реальность, в себя, в чужую страну. Ощущение потерянного рая Георгий Иванов пронесёт через все тридцать лет, прожитые в эмиграции. Миф саморазрушения, созданный им, по словам Берберовой, в эмигрантских стихах, всегда рифмовался у него с мифом разрушения России, рухнувшей во тьму в три дня.

Нет в России даже дорогих могил,

Может быть и были - только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы -

Может быть и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек,

Знаю - там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,

Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну

Различать в тумане и его страну.

Мне больше не страшно. Мне томно.

Я медленно в пропасть лечу

И вашей России не помню

И помнить её не хочу.И не отзываются дрожью

Банальной и сладкой тоски

Поля с колосящейся рожью,

Берёзки, дымки, огоньки...

В Россию Георгий Иванов вернулся стихами спустя 65 лет, но и сегодня не во всяком сборнике найдешь его стихи. Вот перед мной сборник 1988 года о русской поэзии двадцатых-тридцатых годов. Есть Корнилов, Смеляков, Мартынов, Уткин, Шершеневич и другие, а Георгия Иванова нет. Накануне смерти, в августе 1958, уже на смертном одре, он напишет:

Отчаянье я превратил в игру -

О чем вздыхать и плакать, в самом деле?

Ну не забавно ли, что я умру

Не позже чем на будущей неделе?Умру, - хотя ещё прожить я мог

Лет десять иль, пожалуй, двадцать.Никто не пожалел. И не помог.

И вот приходится смываться.

Это интересно

+18

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

David Lazar - лучшие фото

(2)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

Можно ли не восхищаться виртуозной акварелью Аруша Воцмуша?

(6)

Але4ка

,

01.03.2022

-

Фотопутешествие: Сорренто (Sorrento), Италия

(4)

VIKGOL49

,

01.03.2022

-

Бумажная живопись Альбина Талика

(6)

Lathos

,

01.03.2022

-

Запах детства на травах настоян... Шведский художник Йохан Кроутен

(8)

Flori

,

28.02.2022

20250219072544