«Опыт проверки цветовой гармонии произведений изобразительного искусства методом инверсии изображения».

В основе теории оппонентных процессов восприятия цвета лежит научно доказанное представление о феномене последовательного цветового контраста, на который в своей книге «К учению о цвете (Хроматика)» впервые и задолго до Эвальда Геринга обратил внимание немецкий поэт, мыслитель и исследователь Иоганн Вольфганг Фон Гёте. На опытно-экспериментальной базе исследований он убедительно показал, что восприятие цвета напрямую зависит от способностей мозга воспринимать контрастные цветовые отношения. На основе данных этих исследований И. Гёте установил, что наше восприятие цвета является не прерогативой оптики, а отличительной особенностью психики.

Все цвета в нашем восприятии при их неожиданном исчезновении вызывают ощущения им противоположных цветов. Аналогично понятию музыкальной гармонии в теории музыки приятные цветовые отношения, образованные на основе последовательного цветового контраста, он отнес к гармоничным цветовым отношениям, а неприятные (близкие) цветовые отношения – к дисгармоничным. Однако, примечательно то, что отмеченный выше феномен последовательного цветового контраста при восприятии оппонентных цветов никакими из имеющихся в современной науке инструментами зафиксировать невозможно. Не исключением является и фото, видео фиксация.

Эта феноменальная особенность психики позволила многим независимым исследователям предложить свои собственные объяснения искомому понятию цветовой гармонии. На основе догадок и предположений были предложены различные спекулятивные версии природы цветовой гармонии, не имеющие под собой научного фундамента. Тем не менее, как все же удалось доказать современными научными исследованиями, подобное феноменальное свойство человеческой психики лежит в основе восприятия цветовых отношений. Одним из доказательств существования оппонентных цветов, а, следовательно, и существования цветовой гармонии, является искусственно вызываемый феномен оптических цветовых иллюзий с заранее известным результатом. Этому феноменальному явлению посвящено множество современных научных работ ученых разных стран мира.

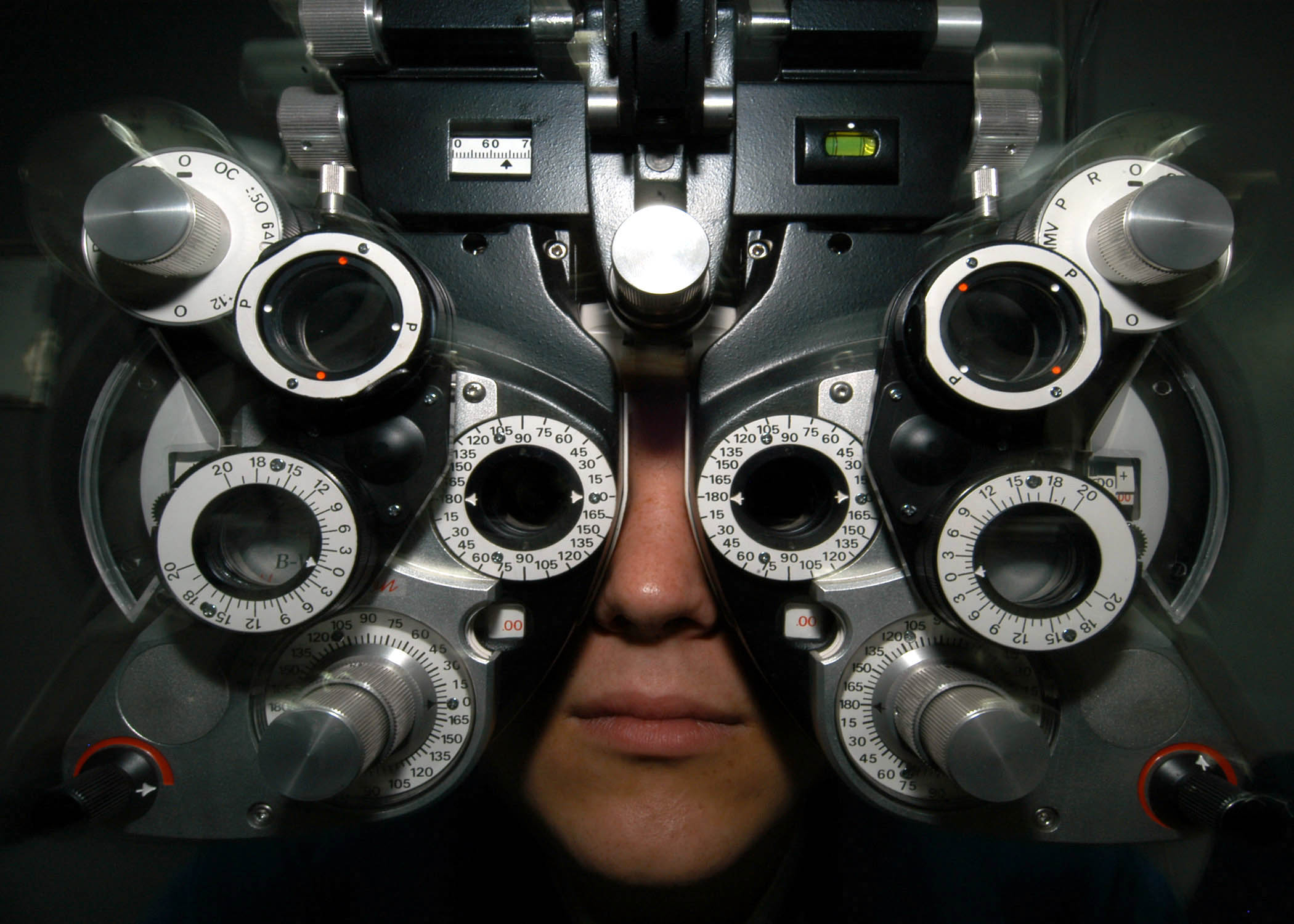

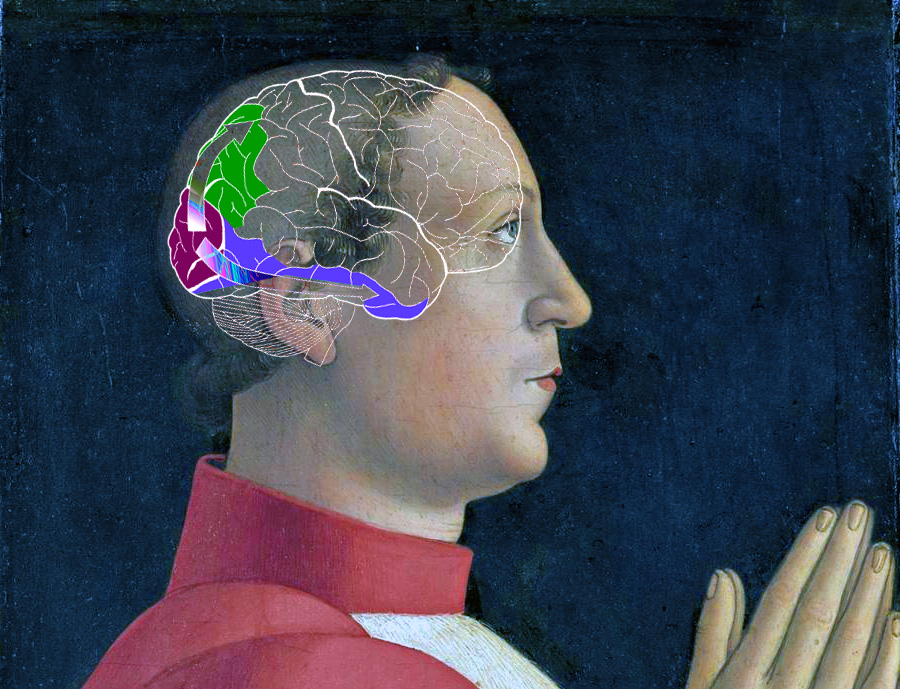

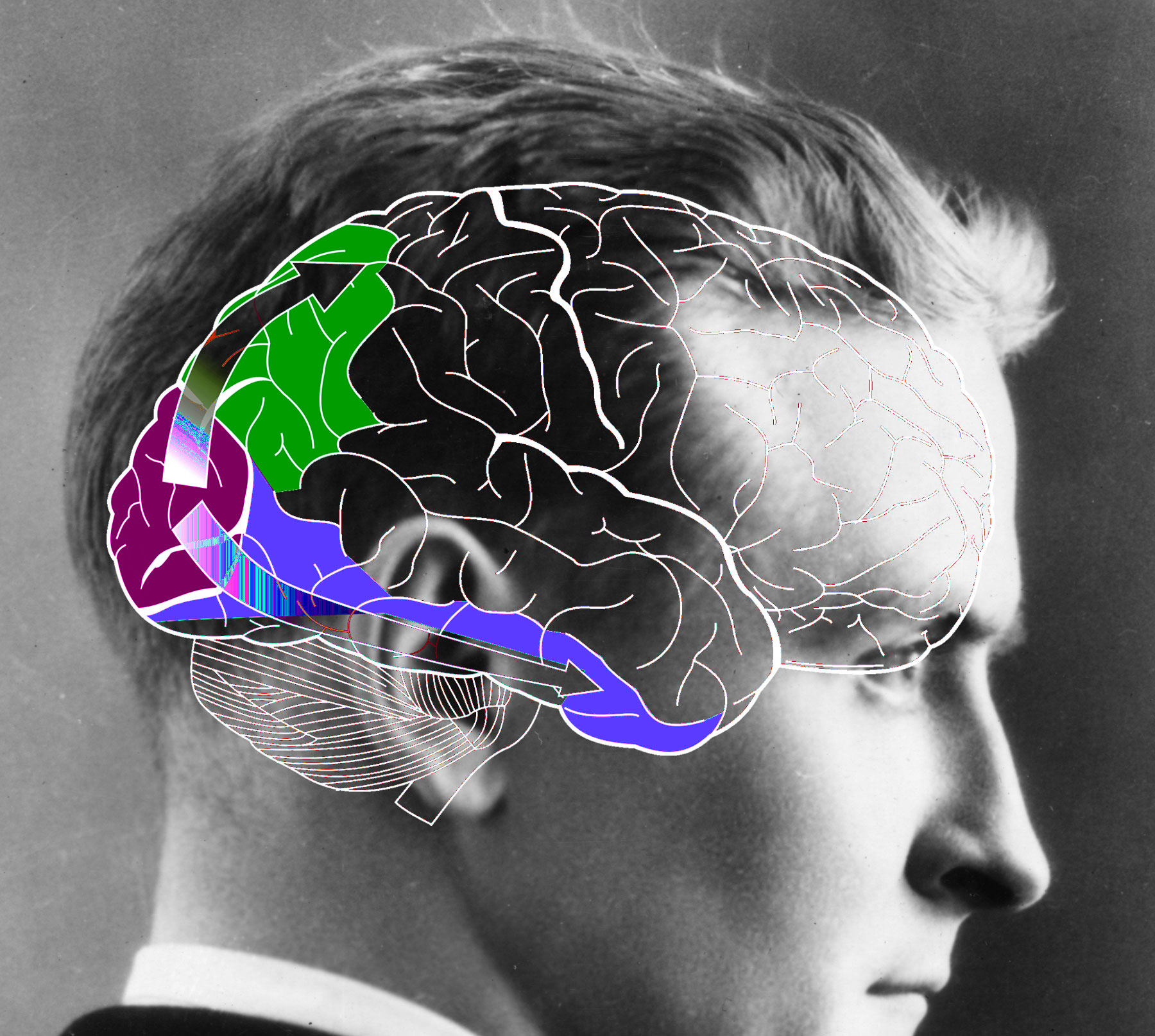

Среди них стоит особо выделить японского ученого, профессора факультета психологии из Киотского университета А. Китаока. Эксперимент за экспериментом он наглядно доказывает на примерах особенностей человеческой психики, что феноменология восприятия цвета напрямую связана с неврологическими процессами, происходящими в специальном отделе затылочной части головного мозга под названием «Brizzle» (непереводимый с английского языка специальный научный термин). Именно в этом отделе происходит расшифровка электрохимических сигналов, поступивших от зрительных сенсоров (палочек и колбочек), расположенных в сетчатке глаза. Здесь поступившие сигналы преобразуются в то, что принято в обыденной речи называть ощущениями цвета.

Серия репродукций с сайта факультета психологии Киотского университета Ritsumeikan (Department of Psychology, College of Letters, Ritsumeikan University Kita-ku, Kyoto, 6038577, JAPAN), убедительно доказывающих феноменологию, в том числе и цветовых оптических иллюзий, заслуженно носят имя их автора Акийоши Китаоки (Copyright Akiyoshi Kitaoka).

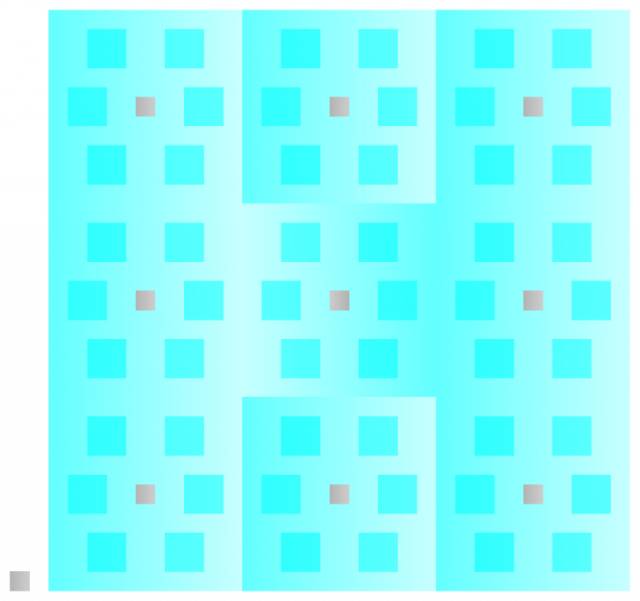

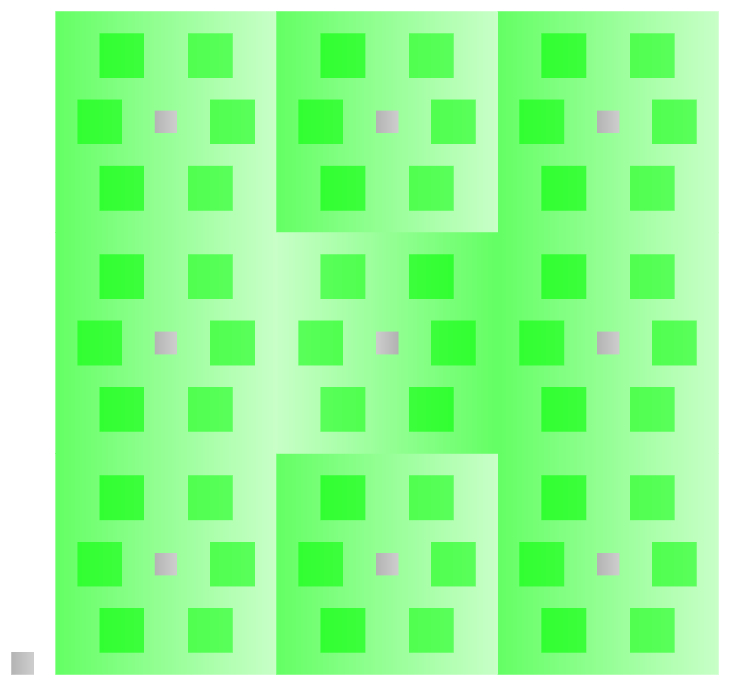

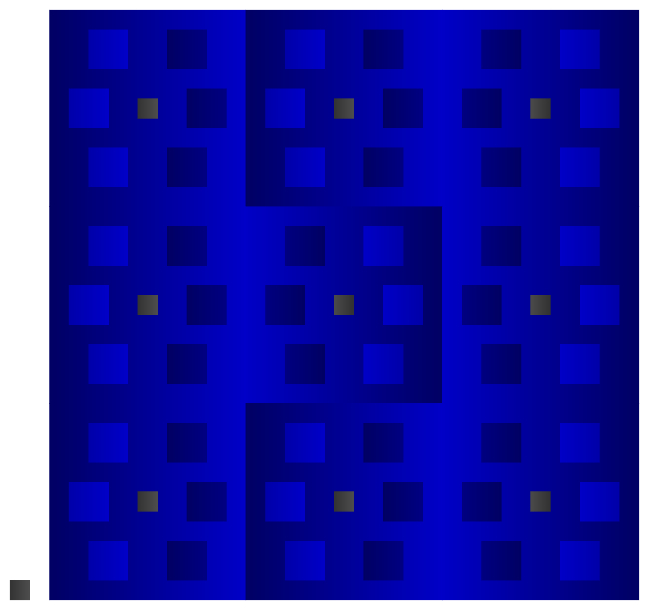

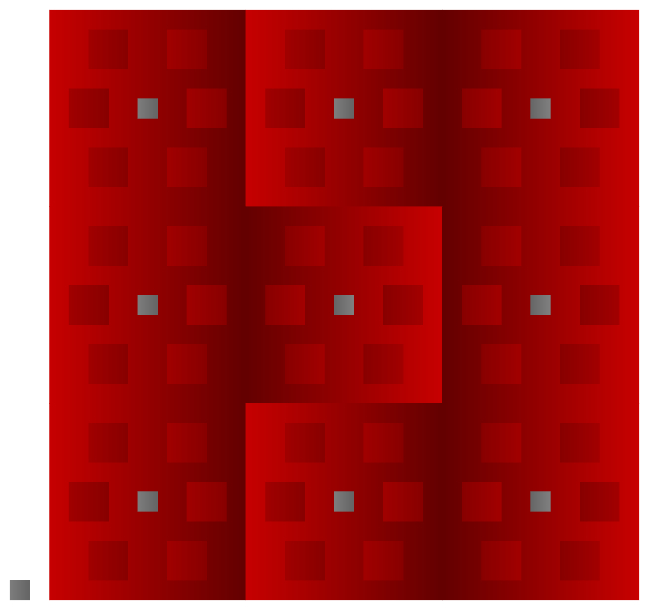

Иллюзии возникновения оппонентного (взаимно дополнительного) цвета:

1. Иллюзия зеленоватого цвета глаз (при проверке инструментом "Пипетка" в ФотоШопе цвет глаз серый):

2. Иллюзия розоватого цвета глаз (при проверке инструментом "Пипетка" в ФотоШопе цвет глаз серый):

3. Иллюзия возникновения ощущения оппонентного цвета. На самом деле малые градиентные квадратики серого цвета.

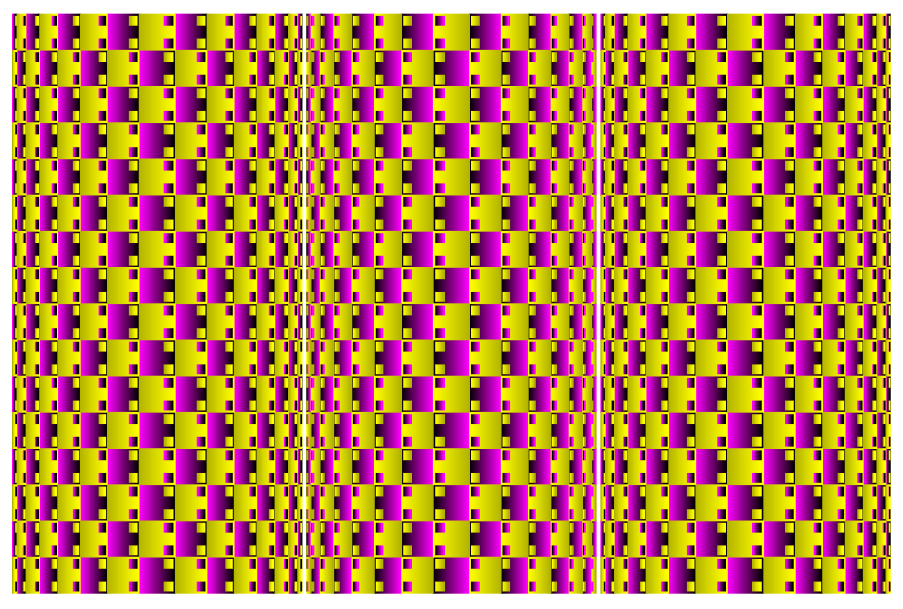

Иллюзия медленного движения вертикальных валов. На самом деле это не анимация, а статичное изображение:

Автор этих иллюзий показывает причину их возникновения, которая проявляется благодаря физиологическим зрительным особенностям пространственного восприятия цвета и формы объектов. Более всего они напоминают неравномерное скачкообразное движение в визуальном пространстве – мелкими и крупными «мазками» от детали к целому, от детали к детали и вновь к целому, от целого к детали и вновь обратно, и т.п. Именно это свойство зрительной системы анализировать видимое позволяет утверждать, что визуальные образы, возникающие в нашем представлении, создаются психикой и воспринимаются благодаря внешне едва заметным микродвижениям глаза, прерывисто сканирующим изображение в целом и в деталях.

Иными словами, эта эволюционная особенность человеческого зрения воспринимать мир в движении, позволяет в отличие от многих животных видеть и оценивать статичные, неподвижные объекты. Например, этого преимущества лишены насекомые, некоторые виды рыб, рептилий, в частности – лягушки, которые не способны обнаружить потенциальную жертву, застывшую в неподвижности.

Но парадокс данного эволюционного приобретения состоит и в том, что благодаря такой особенности восприятия мира наш мозг может ошибаться в зрительной оценке видимого. В таких случаях в психофизиологии принято говорить об оптических иллюзиях, которые возникают при определенных условиях. Примечательно то, что в подобных иллюзиях раскрывается одна из сторон специфической особенности цветового восприятия.

Мозг подает команды зрительной системе найти в цветовом хаосе такие элементы, которые могли бы успокоить возникающие дисгармоничные ощущения. Если необходимые элементы в цветовой среде не определяются, то организм отвечает на полученные раздражения адекватным образом.

По оценкам исследователей, представителей клинической психологии, такие насильно навязанные пациенту дисгармоничные ощущения способны вызывать болезненные физиологические реакции организма. Сигнальная система таким образом предупреждает мозг о дискомфортности среды, об опасности дальнейшего нахождения организма в небезопасных для него условиях. Психическая и физиологическая системы здесь работают совместно, требуя от мозга принятия незамедлительных решений. Как правило, эти процессы происходят на глубоко подсознательном, рефлекторном уровне и логической самооценке в бытовой практике не подлежат. Для выявления подсознательных психофизиологических, рефлекторных реакций организма на цветовые раздражители, которые могут привести к появлению негативных физиологических симптомов.

Наряду с научными исследованиями проводятся и современные художественно-экспериментальные исследования, направленные на выявление эмоциональных предпочтений по сходной методике погружения зрителя в заранее дисгармоничную цветовую среду. Они далеко уже не редкость и становятся едва ли не общим правилом. В этой связи нельзя не упомянуть о нашем современнике, всемирно известном датско-исландском художнике Олафуре Элиассоне (Olafur Eliasson), который в своих цветосветовых инсталляциях демонстрирует не только созидающую роль цветного света, его «магическое волшебство», но и показывает деструктивную роль цветного света, наполняя пространство дисгармоничными цветовыми сочетаниями.

Вызывая у зрителей острые эмоциональные переживания, он тем самым провоцирует зрителей на ответные действия. Его инсталляции находятся в коллекциях крупнейших музеев современного изобразительного искусства различных стран мира и пользуются постоянным, неослабевающим интересом публики. «Олафур Элиассон объединяет искусство, науку и природные явления, создавая необычный сенсорный опыт. Борясь с пассивным характером традиционного восприятия искусства, он побуждает зрителя к активному участию»

Исходя из вышесказанного, следует высказать гипотетическое предположение о том, что (при условии наличия) в цветовой гармонии живописных произведений принцип равного долевого участия оппонентных цветов не соблюдается. Насколько справедливо это утверждение по отношению к другим произведениям живописи, покажет следующая серия аналитических экспериментов. С целью объективизации заявленных экспериментов воспользуемся графическим редактором Adobe Photoshop CS, который позволяет имитировать обратимый процесс позитив-негатив, применяемый в цветной фотопечати. Этот процесс принято называть инверсией. Поскольку инвертирование растрового изображения в компьютерных технологиях полностью уподобляется обратимому процессу в цветной фотопечати, и при инверсии реалистического фотоизображения происходит замена исходного цвета на дополнительный цвет без искажения господствующих цветовых отношений, то следует ожидать, что инвертированное изображение и репродукции живописного произведения будет подчиняться тем же самым правилам.

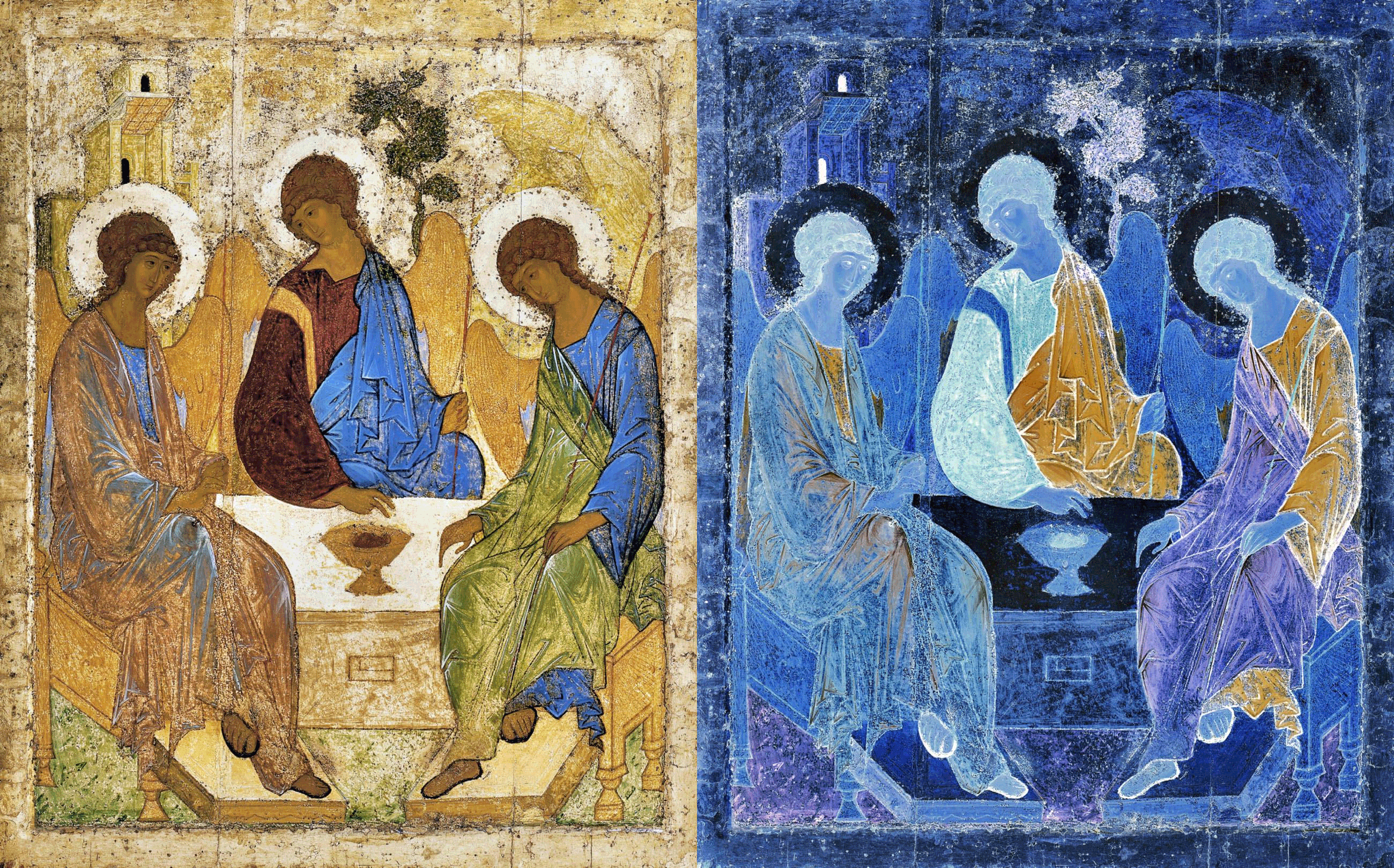

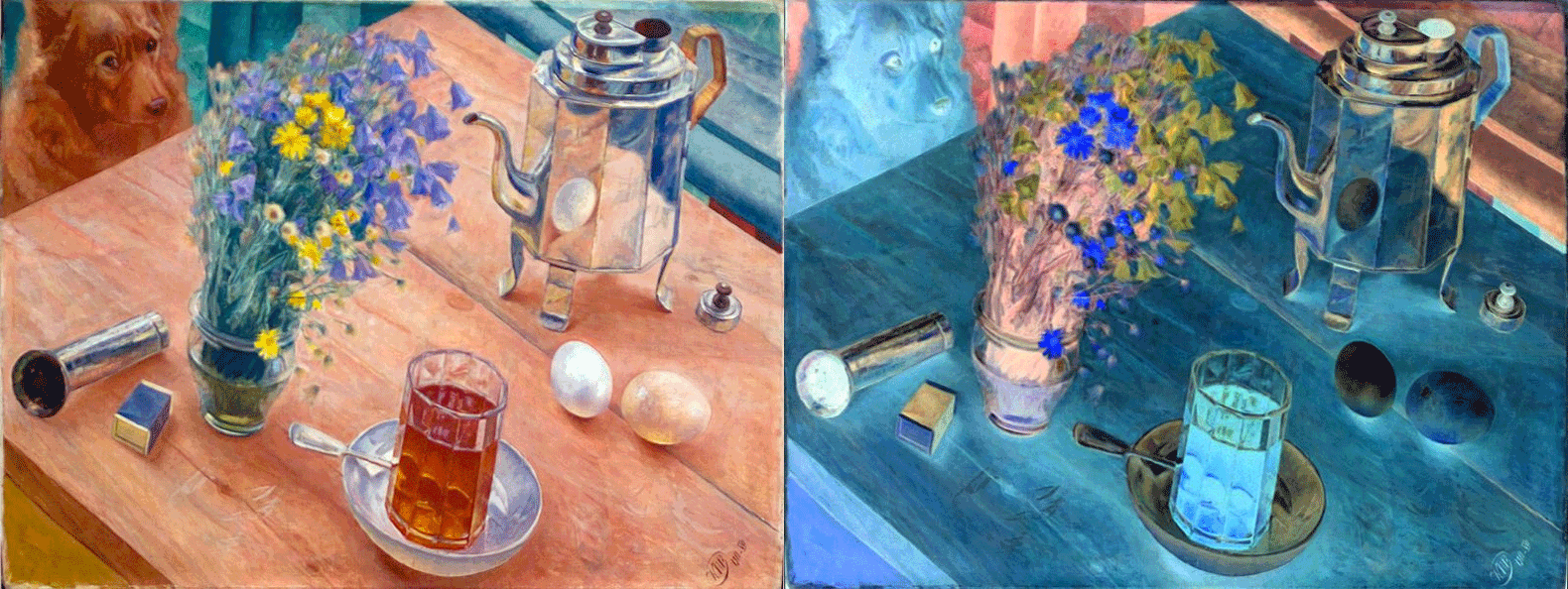

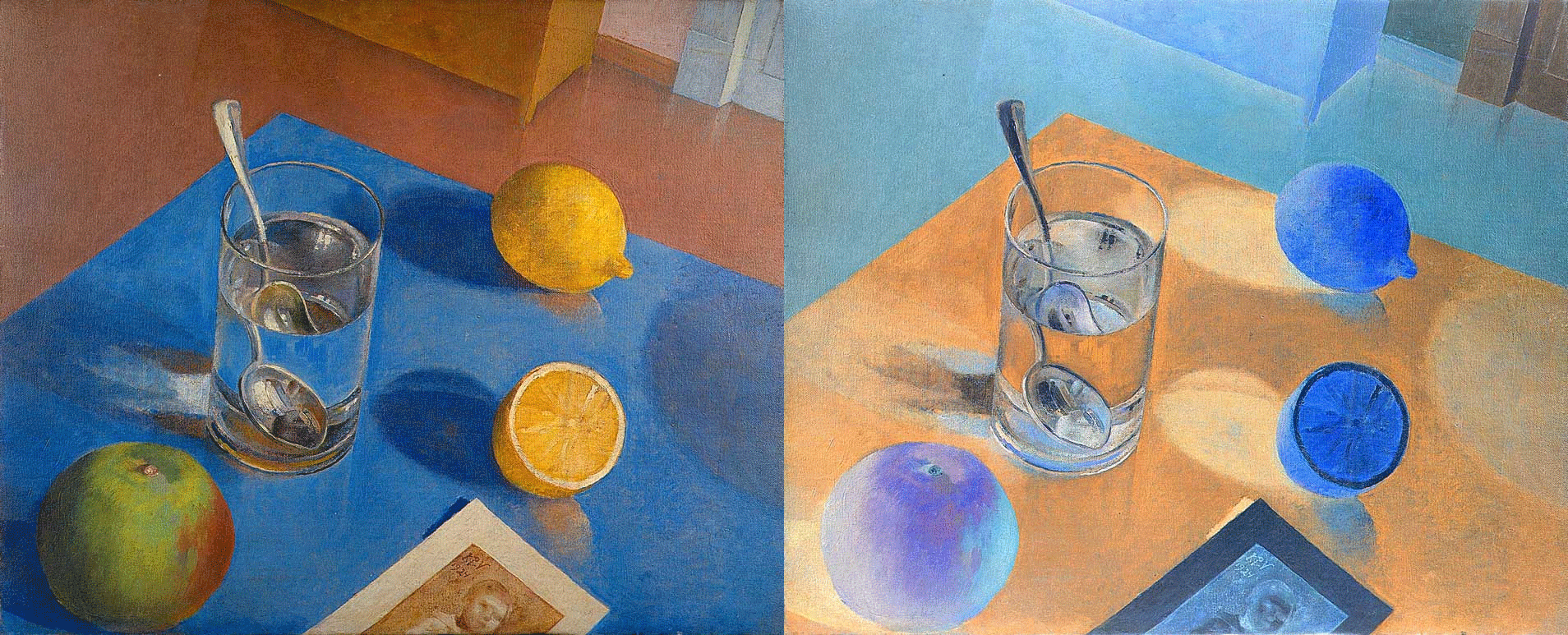

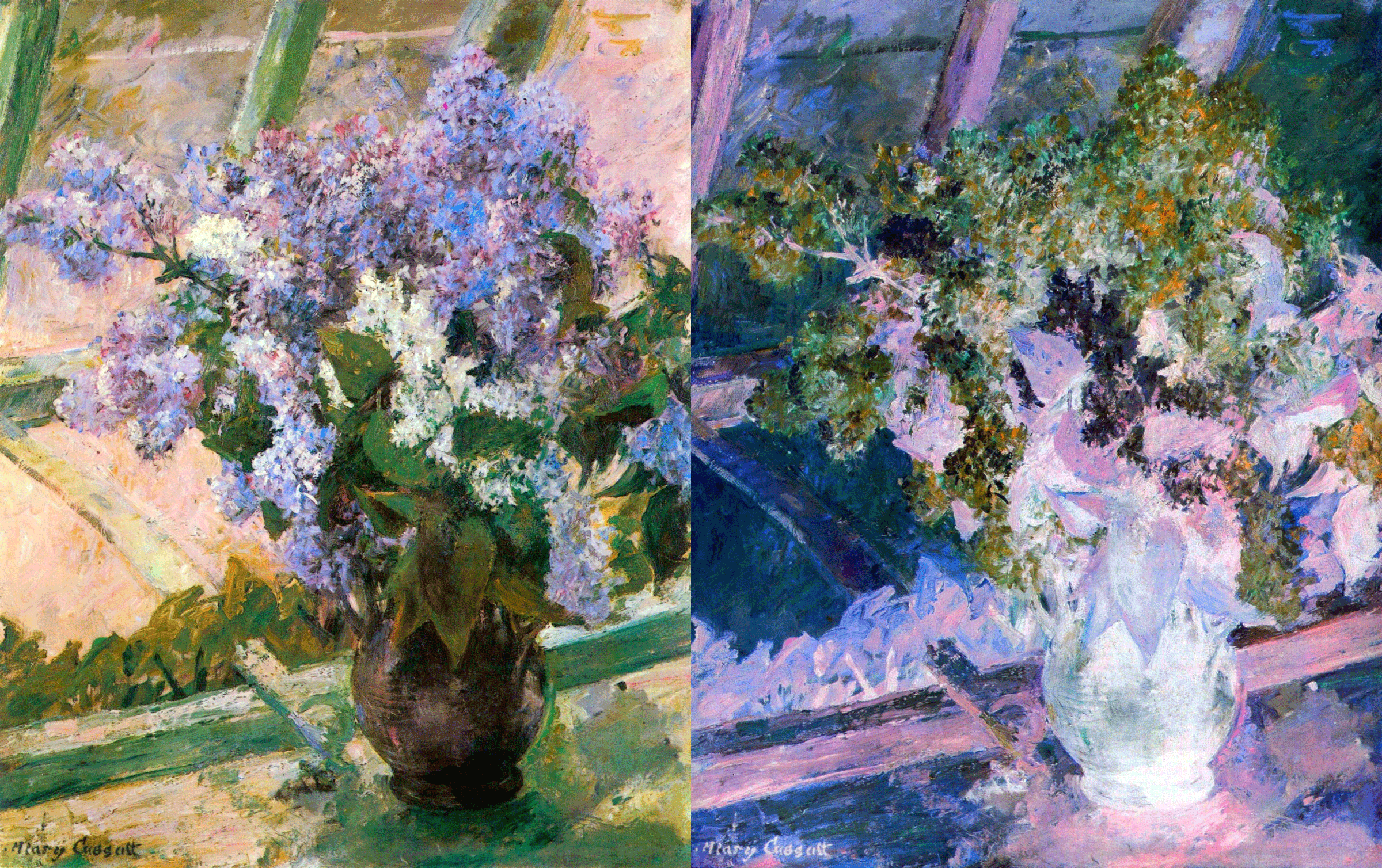

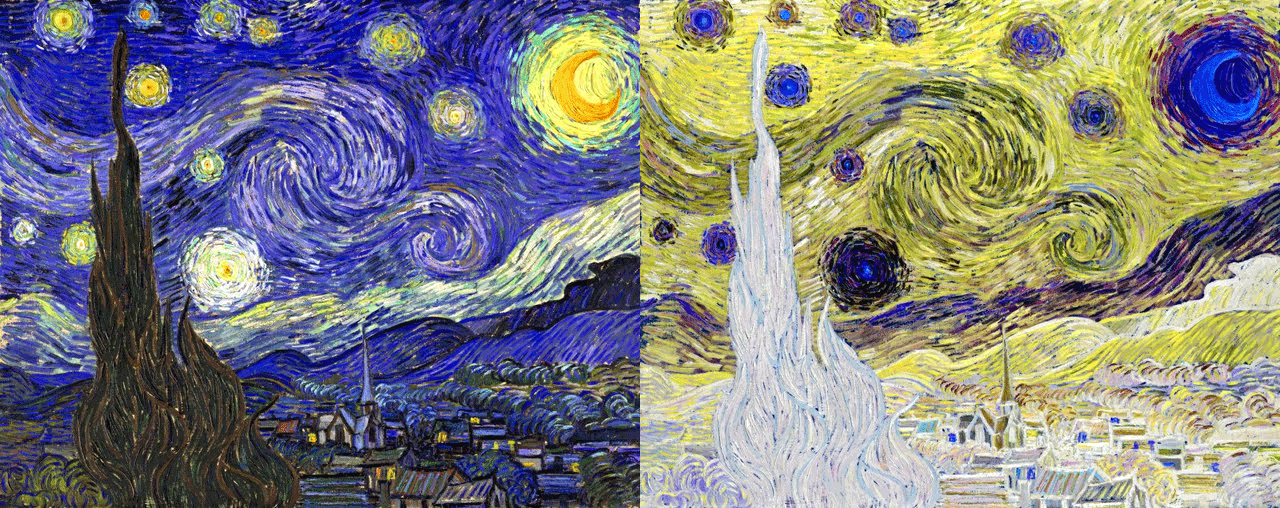

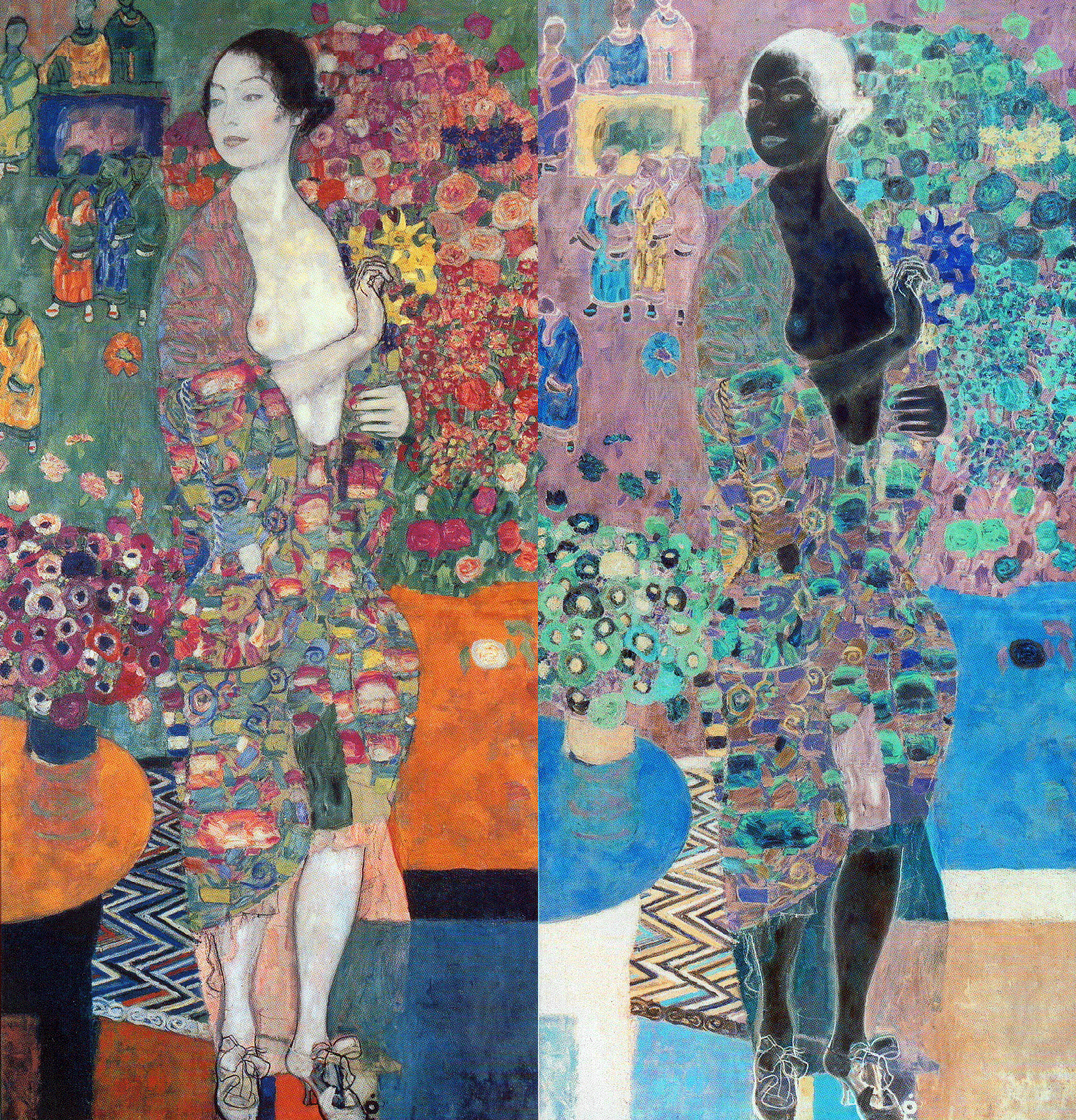

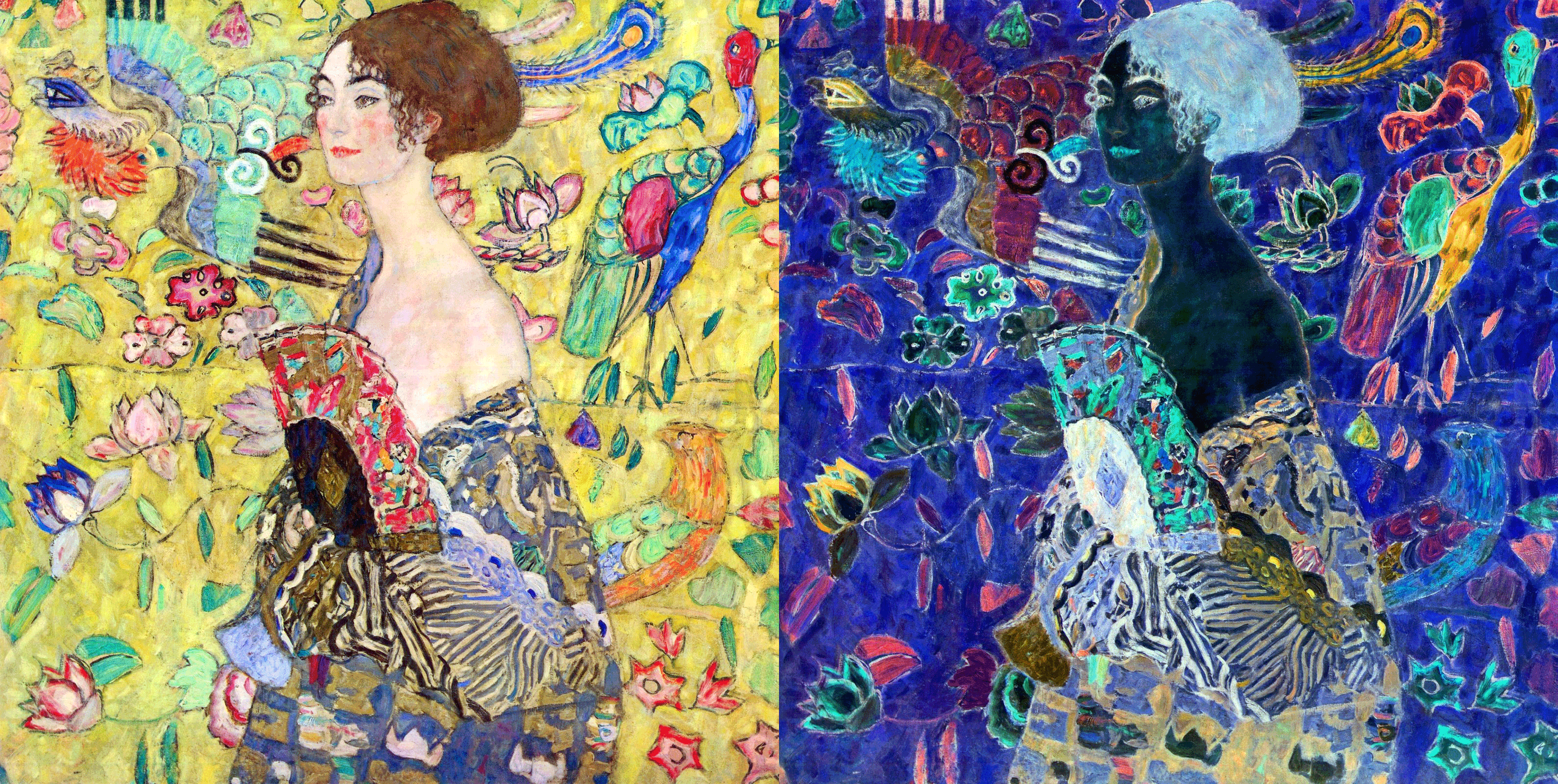

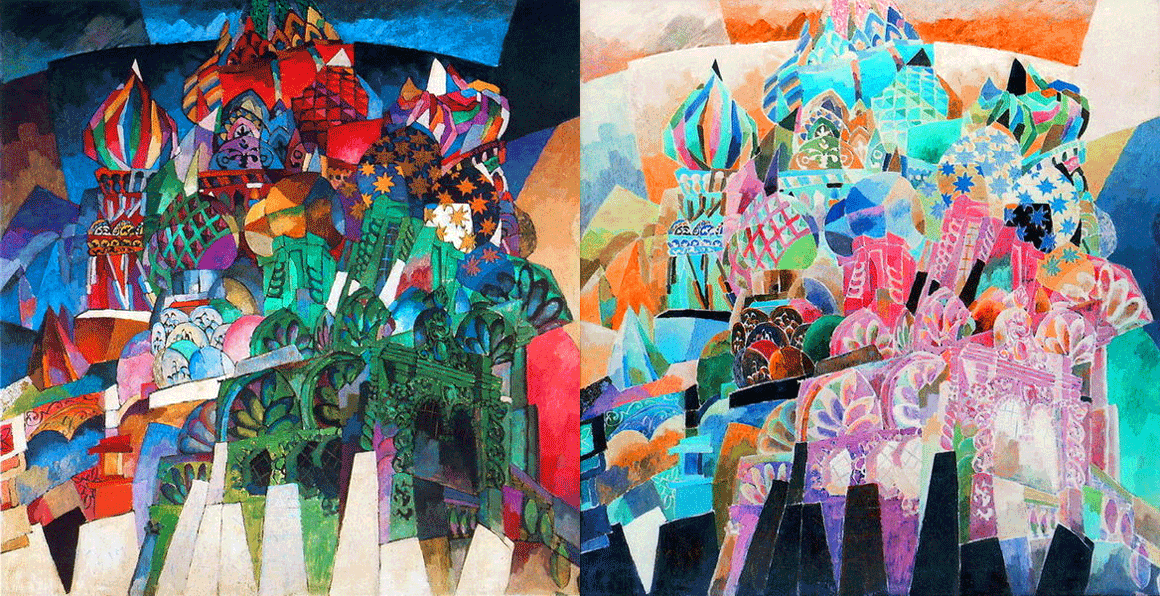

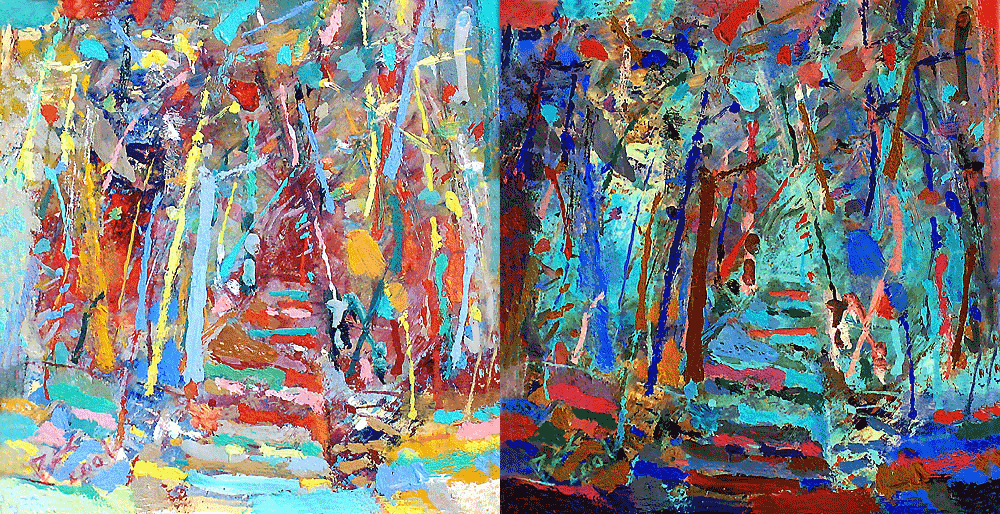

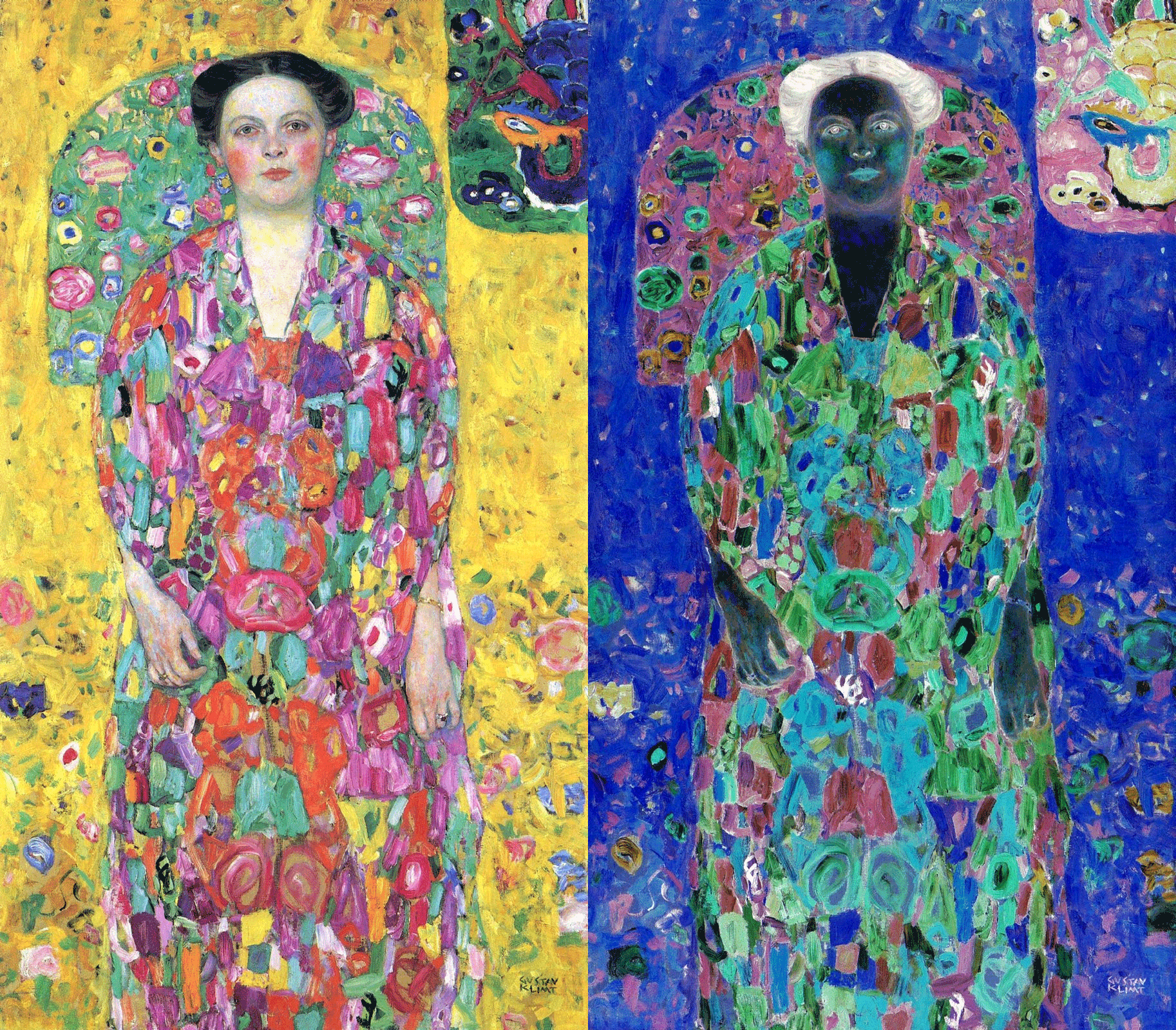

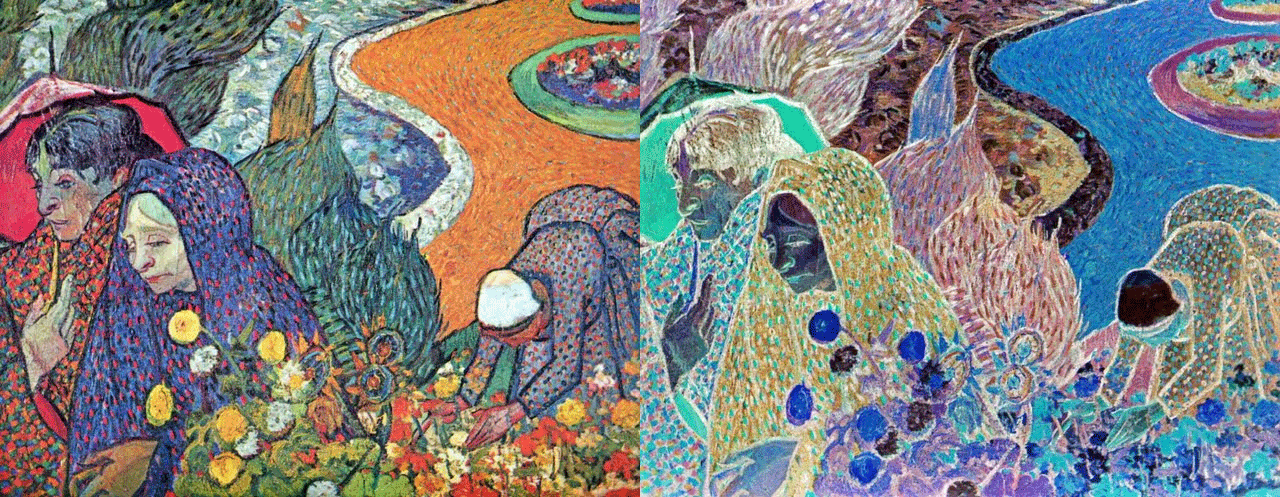

С целью детальной визуальной сравнительной оценки полученного аналитического материала аналоговая репродукция художественного произведения размещается слева, а справа дается ее инвертированный вариант. В итоге визуального сравнения двух изображений, до инвертирования и после него, в следующих ниже произведениях живописи не отмечены нарушения закона оппонентного восприятия цвета, который в свою очередь базируется на феноменальном принципе последовательного цветового контраста (компьютерные модели Одношивкина В.Н., размещенные в галерее сайта «Композиционный генератор»

1. Андрей Рублев «Троица»

2. М.С. Сарьян «Финиковая пальма. Египет»

3. К.С. Петров-Водкин «Утренний натюрморт»

4. К.С. Петров-Водкин «Натюрморт с лимоном»

5. M. Cassatt, «Lilac in a Window»

6. В. Карначев, «Красный бык в зеленом»

7. Винсент Ван Гог «Звездная ночь»

8. Анри Матисс «Крыши Коллиори»

9. Густав Климт «Танцовщица»

10. Густав Климт «Женщина с веером»

11. В. Карначев, «Смотрящая из под шляпы»

12. Аристарх Лентулов, «Василий Блаженный»

13. В. Карначев «Аллея»

14. Густав Климт, «Портрет Евгении Примавези»

15. Винсент Ван Гог, "Прогулка в Арле"

Основываясь на итогах выше проведенных экспериментов можно утверждать, что после инверсии репродукций выбранных примеров произведений живописи исходные цветовые отношения оппонентных цветов сохраняются, изменяется только их процентное соотношение, что подтверждает высказанное ранее гипотетическое предположение о неравномерности долевого участия масс оппонентных цветов при образовании конкретной структуры цветовой гармонии. Иными словами, подобная неравномерность, неравенство масс оппонентных цветов является необходимым условием эмоционально заинтересованного «прочтения» произведения зрителем. Подобную цветовую гармонию можно назвать динамической цветовой гармонией.

Вместе с тем, несмотря на явно прослеживаемую в этих примерах общность принципов соблюдения цветовой гармонии, базирующуюся на теории оппонентных процессов Э. Геринга, следует все же признать, что далеко не все произведения живописи строго придерживаются цветовой гармонии в соответствии с этой теорией. Таким образом, необходимо констатировать, что формальное наличие признаков цветовой гармонии в том или ином художественном произведении не является единственным основополагающим фактором, определяющим его цельность.

Следует указать и на то, что отдельно рассматриваемое понятие цветовой гармонии в отрыве от ритмической композиционной структуры произведения искусства не в состоянии обеспечить желаемое его единство. Однако также необходимо признать, что соблюдение отмеченных выше правил цветовой гармонии во многом способно содействовать в определении искомой чувственной заразительности произведения, ибо основывается на фундаментально общих психофизиологических реакциях не только самого художника, но и зрителя. Именно в этом проявляется и раскрывается объективная сущность цветовой гармонии в искусстве. Одновременно с этим следует подчеркнуть, что необходимость разработки теории цветовой гармонии прямого действия, способной объединить собственные задачи проблематики гармоничных цветовых отношений с композиционными задачами, является, по мнению авторов этой статьи, одной из самых актуальных задач теории и практики колористической композиции в изобразительном искусстве, дизайне и архитектуре.

Однако, данная проблема уже выходит далеко за традиционные рамки обозначенного выше вопроса собственной проблематики цветовой гармонии и поэтому требует отдельного рассмотрения.

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Мои эксперименты с графикой

(1)

Надежда Нестерова

,

08.08.2020

-

Художник Adolph Tidemand (1814 – 1876)

(1)

Людмила Тарасова

,

04.07.2019

-

Художник Азат Галимов. Осязаемый волшебный мир

(1)

Таня Родионова

,

23.01.2019

-

Художник Владимир Струзер

(1)

gloransia

,

17.01.2019

-

Художник Ayako Tsuge. Хрустальные акварели

(1)

Dedulen

,

10.12.2018

20250215141058