Книга посвящена истории того, как идея эволюционного происхождения человека утверждала себя и получала массовое признание. В ходе рассмотрения причин возникновения и развития этой идеи, а также результатов ее господствующего положения в современном обществе, привлекаются многие малоизвестные читателю факты, приводящие порой к весьма неожиданным и интересным выводам. Книга обильно иллюстрирована и предназначена для широкого круга читателей.

Предисловие

Предисловие,

которое, как обычно, можно читать после всей книги, или – не читать вовсе

Прежде всего хочу предупредить читателя, что это вовсе не книга о происхождении человека. Автор не является специалистом в антропологии или палеонтологии и не стал бы брать на себя столь ответственную задачу. Если Вас интересует именно эта проблема, лучше данную книгу отложить и взять что-либо из книг, перечисленных в ее конце. Особенно хочется порекомендовать наконец-то увидевшую свет в русском переводе прекрасную работу недавно почившего профессора Уайлдер-Смита, которая так и называется: Происхождение человека, предназначение человека. То же, что вы держите в руках – всего лишь попытка взгляда со стороны на историю возникновения и распространения тех идей, которые обычно связывают с понятием антропогенеза.

Каждая из глав предваряется эпиграфом из произведений Льюиса Кэрролла Приключения Алисы в Стране Чудес, Алиса в Зазеркалье, Игра в логику и Охота на Снарка в переводах Н. Демуровой, Ю. А. Данилова, С. Головина, Г. Кружкова. Ассоциации обсуждаемых проблем с книгами Кэрролла отнюдь не случайны. Льюис Кэрролл (Чарльз Лутвидж Доджсон) окончил в 1854 году Колледж Церкви Христовой в Оксфорде (аналог Кембриджского колледжа, оконченного Дарвиным) и в соответствии со своим даром наставничества и способностям к математике и формальной логике остался там преподавать эти предметы. Вскоре он был рукоположен в дьяконы, и, параллельно основной работе нес служение в этом сане до конца своих дней – заикание не давало ему возможности стать проповедником. Проживая, работая и выполняя духовное служение в Оксфорде второй половины XIX в., Доджсон не мог оставаться в стороне от постоянно происходивших там бурных обсуждений новомодной теории, предложенной Дарвиным.

Книга Приключения Алисы в Стране Чудес, вышедшая в 1865 г., особенно изобилует пародиями на Дарвиновские идеи, казавшиеся тогда Кэрроллу не более чем забавными. Мы можем обнаружить в ней и множество странных существ, выходящих на берег из моря слез (появление жизни в воде и выход на сушу в результате смерти и страданий многих поколений); и бег по кругу (круговая аргументация тезиса о выживании наиболее приспособленного); и вытягивание у Алисы одной только шеи, когда девочка, казалось бы, должна была расти вся целиком (ламарковская теория о вытягивании шеи у жирафа). Особым событием в оксфордской жизни того периода стали нашумевшие дебаты о теории эволюции между Томасом Гексли и епископом Сэмьюэлом Уилберфорсом 30 июня 1860 г. Этому в Алисе посвящена целая глава, которая называется Поросенок и перец.

Как Вы, должно быть, помните, в этой главе Алиса попала на просторную кухню, в центре которой восседала Герцогиня (Томас Гексли), нянчившая младенца (теорию эволюции). Заправляла же там Кухарка (Сэр Ричард Оуэн – выдающийся анатом, председательствовавший в этом собрании), которая непрерывно подбавляла в блюдо перца – даже воздух был перченым настолько, что все присутствующие непрерывно чихали. Даже Герцогиня время от времени чихала, а младенец чихал и визжал без передышки. Главный аргумент, выдвинутый Гексли против оксфордской публики, представлявшей интеллектуальную элиту британского общества, воспроизведен Герцогиней в английском тексте книги почти дословно: Вы многого не знаете, и это – факт! Затем в Герцогиню и ее дитя стали швырять всевозможные попадавшие под руку увесистые предметы (контраргументы). Но Герцогиня и бровью не повела, хоть кое-что в нее попало; а младенец и раньше так заливался, что невозможно было понять, больно ему или нет.

Как Вы, должно быть, помните, в этой главе Алиса попала на просторную кухню, в центре которой восседала Герцогиня (Томас Гексли), нянчившая младенца (теорию эволюции). Заправляла же там Кухарка (Сэр Ричард Оуэн – выдающийся анатом, председательствовавший в этом собрании), которая непрерывно подбавляла в блюдо перца – даже воздух был перченым настолько, что все присутствующие непрерывно чихали. Даже Герцогиня время от времени чихала, а младенец чихал и визжал без передышки. Главный аргумент, выдвинутый Гексли против оксфордской публики, представлявшей интеллектуальную элиту британского общества, воспроизведен Герцогиней в английском тексте книги почти дословно: Вы многого не знаете, и это – факт! Затем в Герцогиню и ее дитя стали швырять всевозможные попадавшие под руку увесистые предметы (контраргументы). Но Герцогиня и бровью не повела, хоть кое-что в нее попало; а младенец и раньше так заливался, что невозможно было понять, больно ему или нет.

В итоге Герцогиня поспешно покинула кухню, оставив свое чадо на попечение публики. Кухарка швырнула ей вдогонку еще одну кастрюлю, но уже не попала: Сэр Ричард Оуэн в своей заключительной речи сказал, что в теории эволюции не удается обнаружить вероятность хотя бы крупицы истины, добавив, что мозг гориллы отличается от мозга человека в гораздо большей степени, чем от мозга самых низших тетраподов. В результате младенец превратился (эволюционировал) в поросенка, и Алиса по этому поводу заметила, что если бы он вырос, это был бы ужасно уродливый ребенок, но как поросенок он даже симпатичен. Из этих слов видно, что Кэрролл не верил, что столь несостоятельная идея может получить широкое распространение, но, с другой стороны, вполне представлял возможные последствия этого. В заключение всей сцены Кэрролл словами Алисы указывает на главную проблему теории Дарвина: она принялась вспоминать других детей, из которых вышли бы отличные поросята. «Знать бы только, как их превращать»,– подумала она...[1]

Я хотел бы выразить признательность всем тем, кто помогал мне в работе над этой книгой. Я благодарен Creation Science Foundation (Австралия), Creation Science Movement и лично Малколму Баудену (Великобритания), докторам Брюсу Литтлу, Глену Уолформу, Джеймсу Муру (США) за любезно предоставленные фактический материал и возможность использования иллюстраций, за консультации по специальным вопросам. Я признателен за братскую поддержку Southeast Christian Church (Кентукки), а также всем, кто вспоминает меня в своих молитвах. Я благодарен Андрею Горяинову, Вячеславу Хачатуряну и Евгению Новицкому за их помощь в работе над рукописью и ее обсуждение, а также Виталию Андрух – за прекрасные иллюстрации к ней. Я благодарен Джорджу Керилей за его наставническую помощь и дружеское участие. И, наконец, особую признательность я хотел бы выразить моей матери Валентине, жене Ольге и дочери Евгении. Без той любви и заботы, которой они меня окружают эта работа была бы просто невозможна

Вера и суеверие

| – Скажите, пожалуйста, как мне отсюда идти? – А куда ты хочешь попасть? – Мне все равно... – Тогда все равно, куда идти. – ...только бы попасть куда-нибудь. – Куда-нибудь ты обязательно попадешь. |

Каждый из нас во что-нибудь верит. Мы верим, что армия Наполеона была разгромлена союзными войсками под Ватерлоо в 1815 г.; что Волга впадает в Каспийское море; что атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Пожалуй, не многие из нас видели все это собственными глазами, но уверены мы в этом настолько, что готовы вступить в острую дискуссию с любым, кто осмелится подвергнуть эти факты сомнению. А уверенность в невидимом и есть – вера.

Конечно же, наша вера чаще всего не возникает сама по себе. Мы что-то где-то услышали, что-то где-то прочли, а потом еще, наверное, и подумали – стоит этому верить или нет? Насколько достоверен источник предложенной нам информации? Одна степень доверия у нас к тому, что пишется в научных журналах, другая – к газетным новостям (хотя, конечно же, в заблуждение могут ввести и те и другие); одна – к тому, что нам расскажут на рынке, другая – к тому, что мы слышим по телевизору. Жизнь приучила нас держать ухо востро, и не хвататься с детской наивностью за каждое услышанное известие. Мы не хотим верить слепо.

Однако нередко люди верят во что-нибудь без какого-либо на то основания. Просто так хочется. Такая необоснованная вера называется суеверие. Из всех человеческих мнений и суждений суеверия обладают необыкновенной живучестью. Нам вовсе не интересно – соответствуют они действительности или нет. Суевер не требует от ученых выяснения того, каким образом, например, постукивание по дереву оберегает его «от сглаза». Он знает, что это так, и, пожалуйста, не морочьте ему голову своими фактами. Вот тут-то и таится опасность. Идя на поводу у суеверий, человек все больше и больше уходит от реальности, впадая в более и более глубокое заблуждение. И хотя наш мир все интенсивнее требует от нас уважения чужих заблуждений, обещая в ответ уважение наших заблуждений, при нынешнем уровне техники и информации суеверия могут обойтись нам весьма дорого. Вспомните, чего стоили нам суеверия превосходства арийской расы или преимущественной роли классовой борьбы в развитии человечества. Так что это очень важно – отличать веру от суеверия; смотреть, соответствуют ли наши верования реальным фактам, или являются чьими-либо (в частном случае – нашими собственными) измышлениями.

С фактами из области географии проще всего. Если в чем-то сомневаешься, можно просто поехать на место и лично удостовериться. Конечно, мало кто так и поступает, но сама возможность личной проверки – штука весьма убедительная. К тому же наша Земля не такая уж и большая, множество людей колесит по ней во все стороны, и их опыт подтверждает что, например, Северная Америка действительно находится несколько севернее Южной. Если же кто-либо из путешественников впадет в заблуждение и объявит об открытии какой-либо Земли Санникова к северу или Индии к западу от Европы, его всегда найдется кому поправить.

В области естественных наук дело обстоит несколько сложнее – здесь гораздо больше фактов, которые мы с вами проверить не в состоянии, и нам все больше приходится доверять мнению специалистов. Тем не менее, естественные науки чаще всего имеют дело с явлениями, во-первых, – реально наблюдаемыми (непосредственно или с помощью приборов), во-вторых – повторяемыми. Так что если опыт, произведенный в одной лаборатории мира, не удается повторить в других лабораториях, обычно не спешат объявить наблюдаемое в нем явление научным фактом.

Еще сложнее ситуация с фактами историческими. Все они, как правило, произошли в далеком прошлом и лишь однажды. Единственным подтверждением такого факта является текст исторического документа, и проверять приходится скорее не достоверность самого факта, а достоверность текстов, его описывающих. Так, историку приходится выяснять: был ли автор документа очевидцем описываемых событий или хотя бы – современником очевидцев, которые могли бы поправить его в случае неправоты; или же он узнал о событиях из устных преданий многовековой давности? Кем был описывающий события человек – склонен ли он к легковерию или к тщательному анализу фактов? Хорошо ли сохранились его записи: сколько списков дошло до нас (книгопечатание – сравнительно недавнее изобретение, и документы могли сохраниться, лишь если кто-нибудь брался их переписать); насколько далеко эти списки отстоят во времени от оригинала; насколько велики разночтения между этими списками?

Пожалуй, для многих окажется неожиданностью, что из числа всех античных исторических текстов рекордной достоверностью обладают жизнеописания плотника из Назарета по имени Иисус – воплотившегося Сына Божьего – Господа нашего Иисуса Христа, называемые "Радостное Известие" или, по-гречески – «Евангелие». До нас дошло более 25000 списков этих трудов, отличающихся друг от друга лишь на уровне не влияющих на содержание описок и грамматических ошибок писцов. Евангелисты Матфей и Иоанн сами являлись непосредственными очевидцами и участниками описываемых событий – апостолами Иисуса Христа; Марк был помощником апостола Петра и, возможно, писал под его диктовку; Евангелие Луки – помощника и спутника апостола Павла – результат тщательного анализа на основании опроса очевидцев и сопоставления их показаний. Самый ранний дошедший до нас список был сделан всего через 25 лет после появления оригинала. Мы можем воссоздать практически полный текст евангелий лишь на основе цитат из них в литературе II – III веков. Достоверность описываемых событий подтверждается сведениями, которые мы можем найти у древнеримских историков – Тацита, Плиния Младшего, Светония (кстати, до нас дошло лишь 20, 7 и 8 неполных списков работ самих этих историков, отстоящих от оригинала по времени написания на 1000, 750 и 800 лет соответственно).

И все-таки, среди того, во что мы верим остается довольно значительная часть, не поддающаяся проверке каким-либо из описанных способов. К ней в первую очередь относится круг вопросов, связанных с понятием происхождение:

Откуда взялся мир?

Как возникла жизнь?

Как появился человек?

Действительно, ни мы с вами, ни ученые-специалисты не в состоянии отправиться куда-либо и пронаблюдать это. События эти произошли лишь однажды, и никто из людей не был их очевидцем – в этом на удивление сходятся мнения как богословов, так и атеистов. Однако это, пожалуй, самые важные для нас вопросы: не зная «откуда?» и «как?», вряд ли можно понять «зачем?» – то, куда нам нужно идти, определяется тем, откуда мы пришли. Лишь пара вопросов: Существовал мир вечно или возник из небытия? Появился человек в результате случайности или целесообразности? – определит все наши дальнейшие рассуждения по вопросам и истории, и естественных наук, да и, пожалуй, – географии. Однако сами эти вопросы не принадлежат указанным областям знания.

Вопросы происхождения – вопросы чисто религиозные. Мы верим, что было так и не иначе, и на основании этого строим свое мировоззрение. Но обоснованна ли наша вера? Не впали ли мы в суеверие? Не уводит ли оно нас с нашего истинного пути?

Пожалуй стоит остановиться и разобраться. А то еще попадем куда-нибудь не туда.

Наскальное изображение бегущего кабана

Альтамир, Испания (по Брейлю)

«Научный тотемизм»

| Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу – не больше и не меньше |

Это – довольно старая история. В Эдемском саду искуситель задал Еве лишь только один вопрос: Подлинно ли сказал Бог..? Брошенное зерно сомнения произвело плоды, в значительной степени изменившие нас самих, да и весь наш мир. Человек отказался от единственно возможного основания подлинной веры – Слова Того, Кто являлся Очевидцем происхождения нашего мира, ибо Сам этот мир создал, – и стал самостоятельно искать ответы на жизненно важные вопросы, порождая новые и новые суеверия.

Одним из таких суеверий стал тотемизм – вера в происхождение от животного предка. У каждого племени (а тотемизм изначально существовал лишь на уровне не знающих грамоты племен) был свой почитаемый животный предок – тотем: собака, медведь, кенгуру, обезьяна, и т.п.

Вера в тотем вполне объяснима психологически: кому захочется признавать свою собственную природу падшей и греховной? Гораздо приятнее верить в развитие: вон, свинья свиньей, а и сама богом стала, и нам, людям, жизнь дала. Так и мы, если будем вести себя соответствующим образом, разовьемся во что-нибудь еще круче. Во что именно, и как это «соответствующим образом», было не совсем понятно, и потому стихийно развивались стиль жизни и обрядовые формы, имеющие целью «не разозлить», а, если возможно, то и задобрить тотемное животное. Категорически запрещалось на него охотиться или есть его мясо, рекомендовалось прославлять его ритуалами и задабривать жертвоприношениями, порой – даже человеческими (чего только не сделаешь для любимого пращура!).

В цивилизованных обществах, где, благодаря наличию письменности, существовала возможность накопления знаний, эта идея долго не могла привиться. К примеру, Аристотель как-то предположил, что человек произошел от рыбы, но уж слишком это выглядело надуманно – во-первых, никто не сомневался, что такое умозаключение родилось отнюдь не в результате непосредственного наблюдения превращения рыбы в человека, а во-вторых, уж очень очевидна была разница между человеком и прочими одушевленными существами.

Тем не менее, обратная сторона тотемизма – вера в естественный прогресс – продолжала соблазнять умы, и к концу XVIII века утвердилась настолько прочно, что многие стали отказываться от своих прошлых убеждений и без какого бы то ни было тому основания склоняться к вере в животное происхождение человека. В соответствии с изменениями, произошедшими в человеческом обществе (формирование на основе христианского мировоззрения единой глобальной культуры и порождение ею научно-технического прогресса) речь уже велась не об отдельном племени, а обо всем человечестве; самой же идее было найдено весьма удачное наукоподобное название эволюция. Термин этот оказался особенно хорош тем, что имел еще и другое, в те времена основное значение – последовательная цепь любых изменений во времени. Это позволяло в ходе дискуссии в случае необходимости незаметно подменять одно понятие другим: «Как, вы не верите в эволюцию? Но ведь это же – очевидный факт, который мы можем наблюдать повсюду! Вон, даже звезды эволюционируют: голубые звезды, сгорая, превращаются в красные гиганты; те, остывая, становятся белыми карликами, которые взрываются сверхновыми, и т.д.». Что именно значит это и т.д. не совсем ясно, ибо дальше уже – область сплошных гипотез. Но главное здесь в другом: неискушенный собеседник уже одурачен, ибо приведенная последовательность ничего общего с эволюцией в смысле развития и усложнения не имеет; это – типичный пример деградации, распада, разложения, умирания. Эдак каждый из нас «эволюционирует» из ребенка во взрослого; затем, кому удастся – в старика; и, как это не печально, – т.д. Но какое это имеет отношение к развитию жизни или происхождению человека?

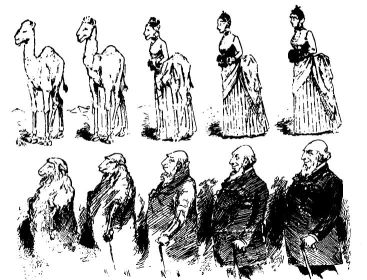

Образованный мир не так-то легко было убедить в истинности подобных идей. Наивное объяснение возникновения жирафа путем вытягивания шеи на протяжении многих поколений, предложенное первым пророком нео-тотемизма Ламарком, вызвало бурный восторг в среде писателей и художников-сатириков, тут же предложивших множество альтернативных «эволюционных» вариантов удлинения ног у потомственных почтальонов или рук – у рыбаков. Новая вера требовала новой идеологии. Идея чудесного превращения одного вида животных в другой не могла быть воспринята без соответствующего магического заклинания. И заклинание было найдено – звучное, суровое и таинственное: «выживание наиболее приспособленного».

Выживание наиболее приспособленного

| В непогрешимости этого утверждения вы можете быть так же уверены, как мудрая мать, приказывающая горничной: «Мэри, будьте добры, поднимитесь в детскую, посмотрите что делает ребенок и скажите ему, чтобы он этого не делал» |

Похоже, лингвисты незаслуженно обошли вниманием это высказывание. Оно действительно достойно восхищения! При весьма солидном звучании оно, с одной стороны, не несет абсолютно никакой информации, с другой стороны – совершенно самодостаточно. Те или иные утверждения могут либо соответствовать реальности, либо – не соответствовать; это же просто не нуждается в реальности. Оно имеет замкнутую структуру и одно понятие в нем определяется из другого. Его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто выживает? – тот, кто наиболее приспособлен. Кто же наиболее приспособлен? – да тот, кто выживает. Железная логика. Кстати, в логике для подобных высказываний есть даже специальный термин тавтология (от греческого tauto - то же самое и logos - слово). Однако любые аналоги – погружаемость наиболее потопляемого, цветистость наиболее раскрашенного и т.п. – лишь жалкие подобия этого гениального порождения человеческого разума.

Похоже, лингвисты незаслуженно обошли вниманием это высказывание. Оно действительно достойно восхищения! При весьма солидном звучании оно, с одной стороны, не несет абсолютно никакой информации, с другой стороны – совершенно самодостаточно. Те или иные утверждения могут либо соответствовать реальности, либо – не соответствовать; это же просто не нуждается в реальности. Оно имеет замкнутую структуру и одно понятие в нем определяется из другого. Его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто выживает? – тот, кто наиболее приспособлен. Кто же наиболее приспособлен? – да тот, кто выживает. Железная логика. Кстати, в логике для подобных высказываний есть даже специальный термин тавтология (от греческого tauto - то же самое и logos - слово). Однако любые аналоги – погружаемость наиболее потопляемого, цветистость наиболее раскрашенного и т.п. – лишь жалкие подобия этого гениального порождения человеческого разума.

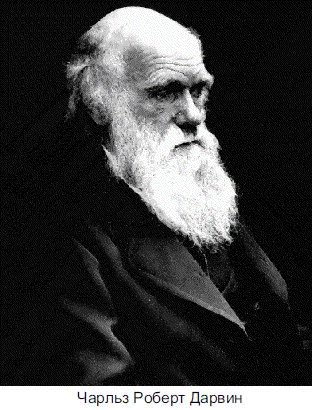

Любой школьник сейчас знает, что автором этого шедевра является Чарльз Роберт Дарвин. Хотя некоторые критики утверждают, что Дарвин не был особо грамотен в сфере своих основных исследований, это не совсем верно – как и подобает отцу-основателю нового вероучения, Дарвин получил фундаментальное религиозное образование в Колледже Церкви Христовой Кембриджского университета, куда поступил после неудавшейся двухгодичной попытки изучения медицины в университете Эдинбурга.

Дарвин получил степень бакалавра в 1831 г., однако особого желания подвизаться на ниве служения страждущим и погибающим не имел. Он уже твердо верил в прогресс, и хотя волшебная фраза еще не была им сформулирована, будущий корифей ощущал себя достаточно «наиболее приспособленным», чтобы вплотную заняться своим собственным «выживанием» (Чарльз унаследовал от своего отца состояние, достаточное, чтобы никогда не заботиться о пропитании). Он решает круто изменить свою жизнь и в том же году, в возрасте 22 лет, не имея какой-либо подготовки в сфере естествознания, отправляется в пятилетний вояж на исследовательском корабле «Бигль» в должности внештатного (т.е. неоплачиваемого, но и никому не подотчетного) натуралиста.

Хотя путешествие «Бигля» было кругосветным, наиболее известным событием стало посещение незадолго до этого аннексированных Эквадором и практически еще не заселенных Галапагосских островов. Именно там Дарвин наблюдал своих знаменитых вьюрков. На довольно молодых в геологическом плане вулканических Галапагосах сформировались очень разнообразные природные условия, в результате чего из всех изначально возможных вариаций исходного вида вьюрков в одних местах, где пищу можно было добывать лишь под дерном, выжили вьюрки с массивным клювом; там же, где пища существовала в щелях деревьев, большинство птиц имело длинный клюв – и подобных различий было множество. Вот уж поистине классический пример: разные условия жизни настолько изменили внешний облик птиц, что они с трудом походили друг на друга. Однако все они остались всего лишь вьюрками. Молодой же возраст островов являлся прекрасным свидетельством, что тут имеет место лишь отсев неблагоприятных признаков, исходно заложенных в разнообразии вида – уж слишком мало времени прошло для возможности «развития» какого-либо нового признака. Но Дарвина самозабвенно верил в прогресс, и столь незначительные несоответствия его не волновали. Это была находка всей его жизни. Вскоре естественный отбор был провозглашен им движущим фактором образования не только подвидов, но и далее – почему бы и нет? – видов, родов, семейств, классов, царств. Главным же выводом, вытекавшим из всего этого было именно то, чего давно уже с восторгом предвкушения ждала «просвещенная» публика: Все возникло само по себе. Творение не имеет нужды в Творце.

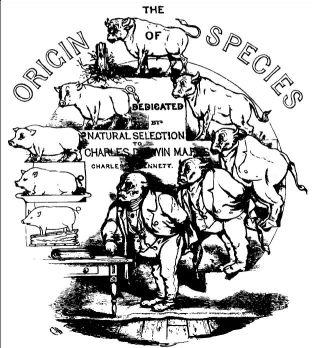

«Происхождение видов»

| – Кого ты там видишь? – Никого. – Мне бы такое зрение! Увидеть Никого! Да еще на таком расстоянии! |

Не вызывало сомнений, что о научности этого заявления говорить не приходится, и подтвердить его так же невозможно, как и опровергнуть. Сам Дарвин прекрасно понимал это. Более двадцати лет он не решался обнародовать свои идеи. Будущая книга весьма разочарует вас, – писал он своему другу за год до публикации «Происхождения», – уж очень она гипотетична. В предисловии к первому изданию он честно признавал: Я уверен, что в этой книге вряд ли найдется хоть один пункт, к которому нельзя подобрать факты, которые приводили бы к прямо противоположным выводам, чем те, к которым пришел я. Тем не менее, шила в мешке не утаишь, и 24 ноября 1859 г. книга "О происхождении видов путем естественного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь" вышла в свет.

Шквал научной критики обрушился на произведение натуралиста-любителя, уже семнадцать лет жившего тихой семейной жизнью в своем загородном имении в Дауне, Кент. Критики указывали на полную безосновательность выводов автора. Несмотря на огромное количество собранного фактического материала об как искусственном, так и естественном отборе благоприятных признаков, исходно заложенных в биологическом виде, в книге не было сделано ни одного серьезного научного заключения лишь об одном – собственно о происхождении видов. Центральное место в книге занимали главы «Трудности, встречаемые теорией», «Возражения против теории» и «О неполноте летописи окаменелостей», как обсуждавшие факт отсутствия убедительных свидетельств в пользу предлагаемой теории, так и содержащие пространные рассуждения о том, как же собственно эти факты отсутствуют, и почему они отсутствуют именно таким, а не каким-либо другим образом. Дарвин снова замкнулся в деревне и на вопросы критиков не отвечал, хотя в предисловии к третьему изданию вынужден был признать, что на обсуждение вынесена всего лишь гипотеза, отнюдь не доказанная, но уже «достаточно скомпрометированная некоторыми ее сторонниками».

Но кому в действительности интересны частности анализа той или иной идеи кабинетными писаками из университетских лабораторий? На полке книжного магазина наконец-то появился товар, столь давно ожидаемый стосковавшейся по животному предку и готовой к дальнейшему «происхождению» публикой. И если мы не будем брать в расчет вышеупомянутых мелочей, эффект появления этой книги можно было бы определить лишь одним словом: Триумф! Все 1250 экземпляров были распроданы всего за один день! В течение двух месяцев было напечатано 3000 экземпляров второго издания, которое также разошлось с невероятной быстротой. Вряд ли кто-либо сейчас возьмется определить, сколько всего изданий выдержало это произведение. Еще при жизни автора оно вышло на второе место после Библии по интенсивности появления переводов на другие языки. К закату своей жизни корифей научного тотемизма почивал на лаврах своей всемирной славы. В автобиографии, симптоматично озаглавленной "Воспоминания о развитии моего ума и характера" Дарвин наконец-то смог открыто объявить о главном источнике своего вдохновения: "Вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы то ни был мог желать, чтобы христианское учение оказалось истинным. Это учение отвратительно." (характерное высказывание, проясняющее почему Карлы, Фридрихи и прочие Ленины так полюбили этого бесноватого натуралиста - ред.)

На карикатуре 1882 года (Kikeriki), плачущие обезьяны наивно причитают:

"Дарвина больше нет! Кто же теперь будет защищать наше дела?

http://www.superbook.org/AUDIOBOOK/MYTH/index.htm

(продолжение следует)

Это интересно

+5

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Ответы на детские вопросы про "Лунную Афёру"

(1)

kauperwud

,

28.02.2022

-

Космический корабль в несколько километров: все, что известно о новом проекте Китая

(2)

андрей1

,

27.02.2022

-

ЗАГАДКИ "ПАРАДОКСА ФЕРМИ" БОЛЬШЕ НЕТ?

(3)

donskarloss@gmail.com

,

27.02.2022

-

Марсианские реки

(1)

donskarloss@gmail.com

,

27.02.2022

-

Семь спорных причин считать, что на Земле существовали цивилизации до людей

(1)

donskarloss@gmail.com

,

24.02.2022

-

ОБРАЩЕНИЕ.

(4)

vladmiza

,

24.02.2022

-

Старт переносится на... Как часто нам это приходится слушать? Ну когда же, наконец!

(1)

тимм

,

23.02.2022

-

Выйдя в межзвездное пространство, «Вояджеры» стали передавать сигналы, которые сильно заинтересовали

(2)

тимм

,

23.02.2022

-

Гравитация, время, карусель

(1)

vladmiza

,

20.02.2022

-

НАСА надоели разговоры о смертоносной планете Нибиру, и оно выступило с заявлением

(8)

maestro1965

,

20.02.2022

-

Колонизация Солнечной системы? Давайте начнем с Меркурия

(1)

Очарованный садовник

,

19.02.2022

-

Солнечная система — это аномалия

(3)

vladmiza

,

16.02.2022

-

О сущности гравитации

(7)

vladmiza

,

13.02.2022

-

Ответьте, эволюционисты! "Золушка" А. Архиповского

(2)

vladmiza

,

11.02.2022

-

Кому ещё очень удобно эксплуатировать "феномен НЛО"

(3)

vladmiza

,

11.02.2022

20250222223018